経営戦略とは何か

経営戦略とは、企業が持つ限られた経営資源を最も効果的に活用し、どの市場でどのように競争に勝つかを定める指針です。目標やスローガンとは異なり、実際の行動を導く役割を持ちます。

経営戦略・事業戦略・企業戦略の違い

区別すべきなのは、経営戦略・事業戦略・企業戦略の階層関係です。

一般的に、企業全体の方向性を定めるのが「企業戦略」、特定の事業ごとに競争の仕方を決めるのが「事業戦略」、それらを統合し経営資源を最適に配分する包括的な方針が「経営戦略」と整理できます。

この三つが縦に整合しない場合、上位が掲げる方針が現場レベルで空回りし、リソースの重複投資やKPIのミスマッチが起こりやすくなります。逆に、各層の関係が明快で、KPIも階層ごとにブレークダウンされていれば、全社最適と現場最適を同時に実現できます。

経営理念・経営ビジョン・経営戦略の関係性

この3つの概念は、企業の進むべき道を示す上で、それぞれ異なる役割を持っています。

まず、最も根本にあるのが経営理念です。これは「私たちは何者で、なぜ存在するのか?」という企業のパーパス(存在意義)を定義する、普遍的な価値観です。市場や時代の変化に左右されない、企業の「魂」や「憲法」と言い換えることができます。

次に、この理念を土台として設定されるのが経営ビジョンです。

これは「私たちは将来、どのような姿を目指すのか?」という、企業が目指す具体的な将来像を示します。ビジョンは、抽象的な理念を、従業員やステークホルダーが共有できる目的地として明確化する役割を果たします。時間軸は中長期であり、時代の潮流に合わせて見直されることもあります。

そして最後に、このビジョンという目的地に到達するための具体的な道筋や作戦が経営戦略です。「ビジョンを達成するために、どのように戦うか?」という問いに答えるのが経営戦略であり、市場や競合、自社の資源を分析して策定されます。

簡潔にまとめると、経営理念が企業の「Why(なぜ)」と「Who(誰)」を定義するのに対し、経営ビジョンは「Where(どこへ)」を示し、経営戦略は「How(どのように)」を具体化するものです。この3つが明確に定義され、一貫して連携していることで、企業は変化の激しい時代でも、強固な基盤を持って前進することができるのです。

経営を成功に導く3つの基本戦略

経営戦略の分類法はいくつかありますが、代表的な類型として、ハーバードビジネススクールのM・ポーター教授が提唱した3つの基本戦略についてご紹介します。

- 差別化戦略:デザインや品質、ブランドやサービスなどで独自の価値を提供し、価格競争を回避します。

- コストリーダーシップ戦略:効率化により業界最低水準のコストを実現し、低価格でも利益を確保します。

- 集中戦略:特定の顧客層や地域に資源を集中させ、狭い領域で優位を築きます。

選択基準は、外部環境との適合性、関係者の受容性、実現可能性です。事業戦略の立案時にも、これらの視点が参考になります。

戦略の立案プロセス

経営戦略は、次の6つのステップを経て立案されます。

.jpg?q=75&fm=webp)

- ビジョンの明確化

企業としての将来像を明確にします。どの市場で、どの顧客に、どんな価値を提供するのかを言語化することが出発点です。

- 外部環境の分析

政治・経済・社会・技術の動向や業界の競争構造を整理し、機会と脅威を明らかにします。少子高齢化やAIの進展、サステナビリティの重視などは代表的な外部要因です。 - 内部資源の把握

自社の経営資源(人材、資金、技術、ブランドなど)を客観的に評価します。強みと呼べるのは、顧客にとって価値があり、希少で模倣されにくく、組織として活用可能な資源です。

- 戦略オプションの構築

外部と内部の分析を踏まえ、複数の仮説を描きます。既存市場を深掘りするのか、新市場を開拓するのか、コストで勝つのか、差別化で勝つのか。比較できる形に整理します。

- 最適な戦略の選択

候補を比較し、最も妥当な戦略を選びます。基準は「外部環境との適合性」「関係者の受容性」「実現可能性」の三つです。投資規模やリスクシナリオもあわせて検討します。

実行と検証のサイクル

戦略を具体的なプロジェクトに落とし込み、責任者・期限・評価指標を設定します。実行後は成果を検証し、必要に応じて修正します。戦略は固定的な計画ではなく、継続的に見直されるべきものです。

経営戦略成功の秘訣

経営戦略を成果に結びつけるには、実行の仕組みを設計することが不可欠です。

まずKPI(重要業績評価指標)を設定します。売上や利益のような結果指標に加え、商談数や顧客満足度のように先行して動く指標を組み合わせます。

次に組織設計です。誰が意思決定を担い、誰が実行するのかを明確にし、責任の所在を曖昧にしないことが重要です。

さらに資源配分です。短期的な成果と長期的な投資のバランスをとり、研究開発や人材育成といった将来の競争力を育てる分野にも経営資源を適切に割り当てます。

そして、検証と修正のサイクルを組織的に設計することが極めて重要です。戦略を立てっぱなしにせず、定期的なレビュー会議を設け、設定したKPIが機能しているか、市場環境に変化はないかなどを確認します。このサイクルを回すことで、当初の計画との乖離を早期に発見し、柔軟に軌道修正することが可能になります。

経営戦略立案上の注意点

外部環境は中長期と短期の両面で捉える必要があります。

外部環境分析の注意点

中長期的には人口動態、経済の構造変化、社会的価値観、技術革新が影響します。短期的には、新規参入の可能性、代替品の台頭、顧客や仕入先の交渉力、既存競合の動向が事業環境を直ちに変化させます。これらは公的統計や業界レポート、顧客調査など客観的データで裏付けることが重要です。

内部環境分析の注意点

内部資源の分析では、単なる棚卸しではなく、経営資源が持続的競争優位に結びつくかを判断します。例えば顧客データは、それを活用する分析能力や人材、意思決定のスピードが揃って初めて強みとなります。

フレームワークを活用しよう

市場や自社の環境を分析する際に役立つのが、フレームワークです。

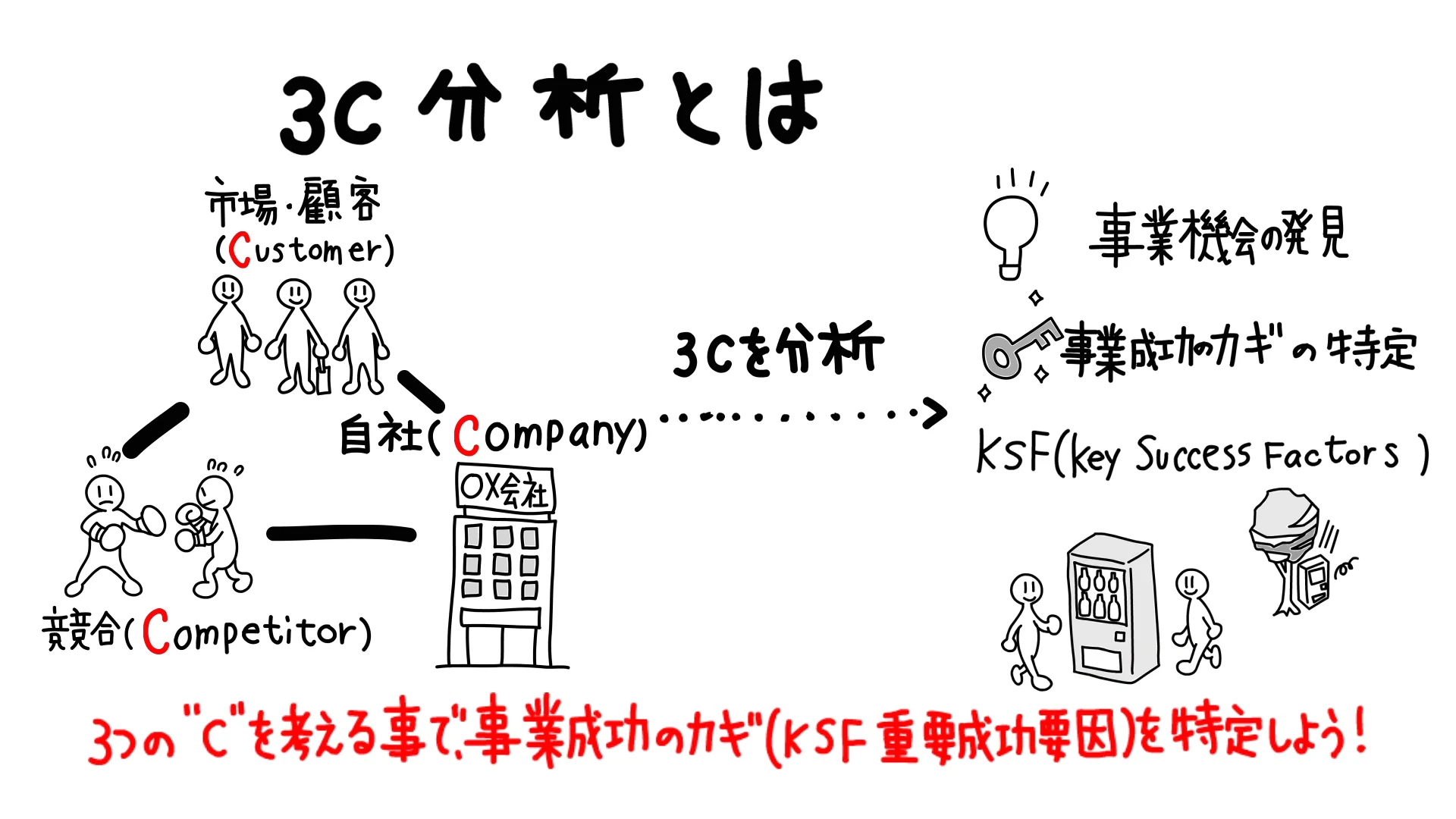

外部環境分析には、業界全体の競争構造を体系的に把握できるファイブフォース分析や、顧客・競合の関係を明確にする3C分析が適しています。

<参考記事>マイケル・ポーターの『5つの力』で読み解く -電機部品メーカーの営業担当・田中の悩み

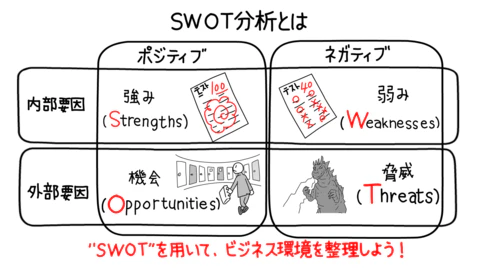

一方、内部環境分析では、強み・弱み・機会・脅威を整理するSWOT分析が有効です。 これらのフレームワークを戦略立案のツールとして活用することで、思考の抜け漏れを防ぎ、客観的な議論を進めることができます。

2025年の最新トレンド

2025年現在、経営戦略を考えるうえで注目すべき要素は、例えば次の通りです。

- AI活用:生成AIは効率化に加え、新しい事業戦略や顧客体験の創出を可能にしています。

- 規制と信頼:プライバシー保護やAIの倫理・透明性をめぐる規制が世界的に強化されており、コンプライアンス遵守だけでなく、「信頼」そのものが企業の新たな競争優位性となりつつあります。サステナビリティ(持続可能性)への取り組みも、この文脈において企業の信頼性を高める重要な要素です。

- テクノロジーによるディスラプション:既存の市場構造を根底から覆すような新しいテクノロジー(例:量子コンピューティング、ブロックチェーンなど)の台頭が、予期せぬビジネス機会や脅威を生み出しています。

- サプライチェーン強靭化:地政学リスクや自然災害に備え、調達・物流の多様化が進んでいます。

- 収益モデルの多様化:サブスクリプションや利用課金など、新しいビジネスモデルで顧客との関係性を構築する動きが定着しています。

- エコシステム戦略:単一企業で全てを完結させるのではなく、複数の企業や組織が連携し、共通のプラットフォームやデータ基盤を活用して、新しい価値を創出する取り組みが増えています。例えば、金融機関がIT企業と組んで新しい決済サービスを開発したりするケースがこれにあたります。

机上論から行動へ―戦略を血肉化するサイクル

経営戦略とは、企業が限られた経営資源をどこに集中させ、いかにして競争に勝つかを定めた指針です。

経営戦略に関するセンス、スキルは、単なる知識として覚えるだけでなく、実際に活用してこそ真に磨かれていきます。まずは、自分の担当領域のような小さな範囲から環境分析を行い、戦略の仮説を立ててみましょう。その仮説を実行に移し、結果を検証し、必要に応じて修正する。このサイクルを繰り返すことが、戦略的思考力を確実に高めていく最良の方法です。

成功事例から学ぶことも重要ですが、失敗事例にも目を向けるべきです。なぜその戦略が機能しなかったのかを深く考察することで、実際に起こりうるリスクを事前に回避する力が身につきます。

日々の業務に戦略的な視点を取り入れることで、仕事の成果は大きく変わります。どの世代のビジネスパーソンにとっても、経営戦略を理解し、企業の意思決定に貢献することは、キャリアを築く上で欠かせない成功のカギです。

まとめ(おすすめ動画紹介)

グロービス学び放題では、あなた自身やチームのメンバーの能力を磨くために役立つコンテンツが揃っています。一章10分前後に区切られているので、スキマ時間を活用しながら効率的に知識をインプットできる動画コースが豊富に揃っています。また、確認テストで知識の定着を図ることもできます。他の動画視聴者のコメントから「実務でどう活かしているか」を知ることも可能です。本稿の内容を含め、ぜひ学びの役に立ててください。

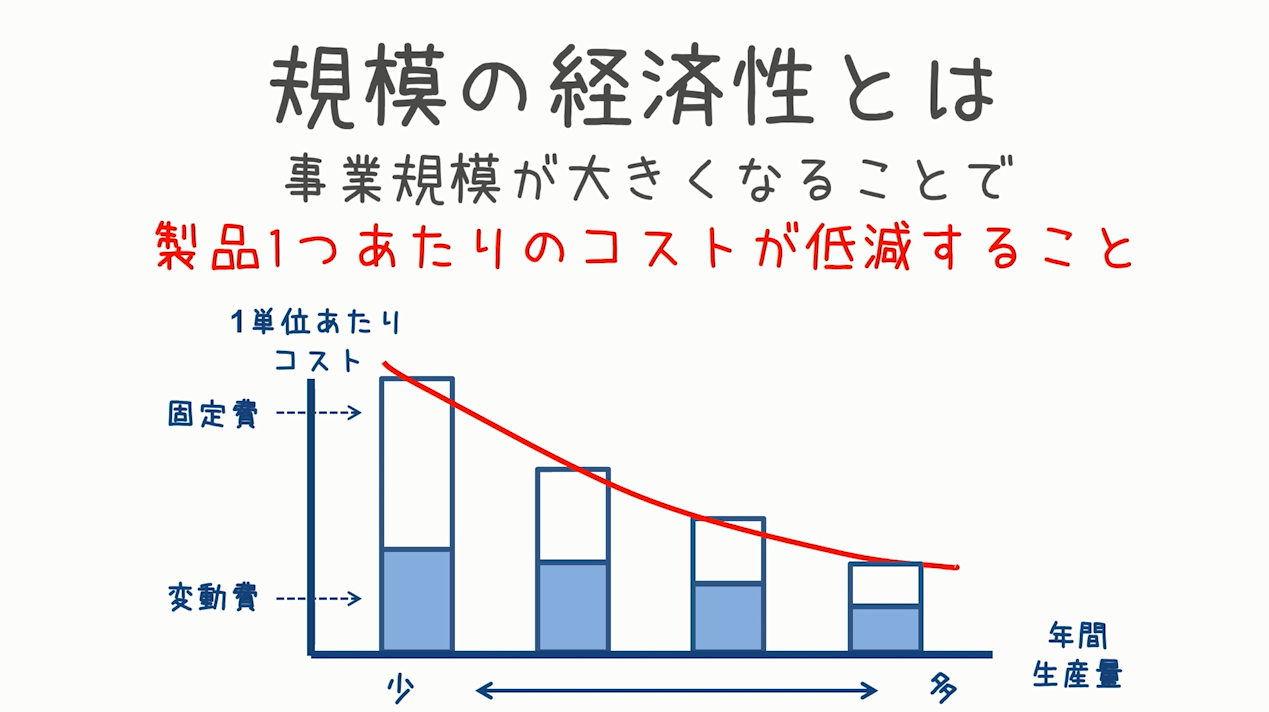

規模の経済性 ~コスト低減やコスト戦略に役立てる~

経営戦略の基礎知識を得たい、事業におけるコストを試算し戦略立案に活かしたい、コスト面で競争優位性を築きたいという方向けに、「規模の経済性」を丁寧に説明するコンテンツです。

「規模の経済性」とは、事業規模が大きくなればなるほど、単位当たりのコストが小さくなり、競争上有利になること。コスト低減やコストに関する戦略立案に役立ててみませんか。

【耳で復習】学んでみたけど? ~バリューチェーン~

経営戦略策定の際に用いられるフレームワーク「バリューチェーン」について、グロービススタッフが自分の経験を踏まえて語ります。「学んでみたけど、実際仕事でどう使うの…?」というモヤモヤを抱える方にぴったりのコンテンツです。

経営戦略

経営計画の策定を担っている、戦略の実行を担っている方におすすめの中級コンテンツです。

経営戦略とは何か、経営戦略の全体像と競争優位性を築くのに何が重要となるかをおさえたうえで、事業環境や自社の状況を分析し、解決策を策定するために必要となる基礎理論やフレームワークを学びます。

また、事例を通して、経営の定石とフレームワークの理解を深め、実践的なスキル習得を目指します。

事業環境分析(フレームワーク実践編)

.png?q=75&fm=webp)

フレームワークとは何を見るためのものなのか、フレームワークはどんな状況で使うものなのか、使う際に陥りがちなポイントは何か―を中心に学びます。

それぞれのフレームワークは理解したが、実際のビジネスでどのように使ったらよいかわからない、自分の使い方が合ってるのかわからない、といった悩みを持つ方にもお勧めのコンテンツです。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)