仕事で新しいアイディアを生み出すには、メンバーの多様な経験や知識を活かすことが重要です。しかしダイバーシティの高いチームの運営は、いざ実践してみると悩みも多いもの。本稿では、チームワーク研究から明らかになった、ダイバーシティを活かしたチームを実現する方法を紹介します。(全3回、第2回)

第1回では、ダイバーシティに関する理論を交えつつ、ダイバーシティが高い状態はチームワークにとって「諸刃の剣」となることをご紹介しました。今回は、チームワークに焦点を当て、実際にダイバーシティを活かしたチームワークを作るには何がポイントになるのか、検討していきます。

■「チーム一丸」は必ずしも理想状態ではない

チームワークと聞いた時、多くの方は「チーム一丸」や「メンバーが一枚岩」という状態を思い浮かべるかもしれません。メンバーが同様の知識を持ち、同じ考え方でいることで円滑に仕事が進んでいく――このような状態は確かにチームが機能しており、望ましいチームワークに見えます。

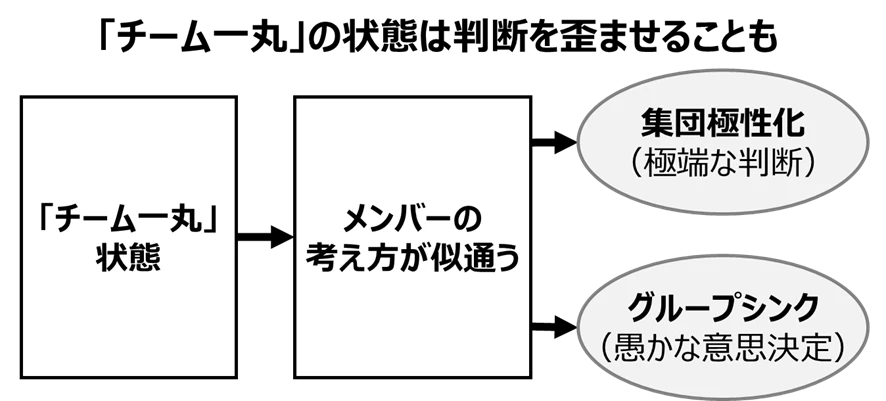

しかし、このような「チーム一丸」状態は、必ずしもよい結果だけを生み出すわけではありません。むしろ「チーム一丸」状態であるからこそ、必要な情報が見落とされたり、チームの意思決定が歪んでしまったりすることがあるのです。

例えば、メンバーが一丸となって、同じ価値観を共有・浸透し過ぎている場合、チームの話し合いが極端にリスキーな方向へエスカレートしてしまったり、非合理なほどに慎重になってしまったりする場合があります。これを「集団極性化」と呼びます。あるいは、チームの話し合いが極端な方向に暴走した結果、誰も望んでいない愚かな意思決定をしてしまう場合もあります。これを「グループシンク」(Group Think)と呼びます。

いつも同じメンバーで働き、触れ合っている職場においては、こういったケースが生じやすくなるのです。

このような「チーム一丸」状態の負の側面を回避するためには、チームが同じ価値観や考え方に一致するだけでなく、メンバーそれぞれの多様な情報や知識を活かすことが重要といえます。

■チームワークには2つの形態がある

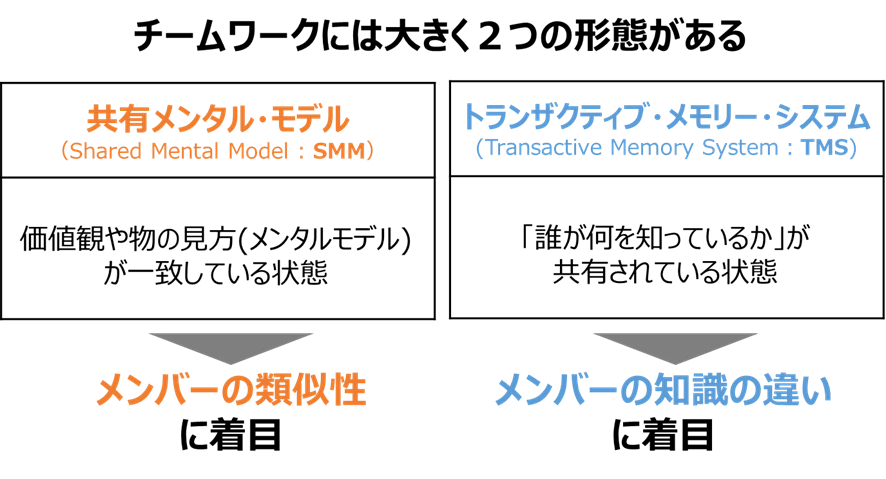

上述の「チーム一丸」状態のことを、チームワーク研究では共有メンタルモデル(Shared Mental Model、略してSMM)と呼ばれます。SMMの理論では、メンバーの間で物事の理解やイメージの仕方(すなわちメンタルモデル)が一致することでチームが機能すると考えます。その意味で、SMMはメンバーの類似性に基づいたチームワークといえます。

一方、メンバーが類似の考え方にならずとも、メンバーの違いを活かしたチームワークの形態もあることがチームワーク研究では明らかになっています。その代表格がトランザクティブ・メモリー・システム(Transactive Memory System、略してTMS)です。

TMSとは、メンバー間で「誰が何を知っているか」が分かっており、それによって円滑な役割分担ができる状態を指します。上述のSMMはメンバーの考え方が一致することに着目する一方、TMSは各メンバーの多様な知識を上手く調整することに着目します。ダイバーシティの高いメンバーのチームワークを考える際には、TMSの考え方が適しているといえます。

■ノウハウだけではなく、ノウフー(Know Who)を活かしたチームを作る

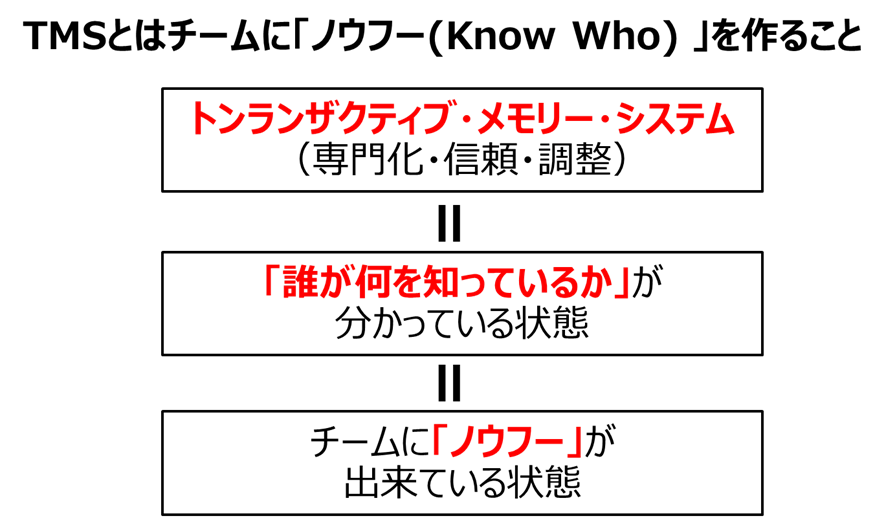

TMSにおいて、「誰が何を知っているか」が分かっている状態とは、具体的には「専門性」・「信頼」・「調整」の3つが達成されていることを指します。つまり、メンバーそれぞれがお互いに専門知識を持っていると認知され(専門性)、お互いの知識を信頼しており(信頼)、それぞれの知識が効果的に調整されること(調整)によって、「誰が何を知っているか」がチームで共有され、TMSが実現できるのです。

これは、言わばチームにノウフー(Know Who)が出来ている状態と言えます。例えば、「この分野なら〇〇さんが詳しいよね」とか「この話なら、△△さんに聞いてみるといいね」という情報がメンバーに共有されていることで、効率的に仕事を進められる状態こそがTMSなのです。

このように、チームワークには、「チーム一丸」となる状態だけでなく、ノウフー(「誰が何を知っているか」の情報)を通じてお互いの違いを活かす、TMSという形があります。

ダイバーシティを活かしたチームを実現するためには、メンバーそれぞれがノウハウを持つだけでなく、TMSに基づいてノウフーを育むことが重要といえます。

次回はこのTMSをチームにどのように作るのか、その実践方法についてご紹介します。

(次回に続く)

<参考文献>

松井孝憲・石山恒貴(2025)異業種チームにおけるトランザクティブ・メモリー・システムの発達メカニズム ―Gioia メソッドによるケース・スタディ―, 経営行動科学 36巻1-2, 1-24

Cannon-Bowers, J. A., Salas, E., & Converse, S. (1993). Shared mental models in expert team decision making. In N. J. Castellan, Jr. (Ed.), Individual and group decision making: Current issues (pp. 221– 246). Lawrence Erlbaum Associates, Inc

Wegner, D. M. (1987). Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind. In Mullen, B., 19 Goethals, G.R., (Eds.), Theories of group behavior (pp.185–208). Springer.

Lewis, K. (2003). Measuring transactive memory systems in the field: Scale development and validation. Journal of Applied Psychology, 88(4), 587–604.

<もっと学びたい方におすすめの動画>

共創するダイバーシティ組織① ~ダイバーシティにまつわる基礎知識~|GLOBIS学び放題

ダイバーシティマネジメント ~DEIB実現に向けて~|GLOBIS学び放題

.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)