大企業の中でがんじがらめになり、「やりたい仕事ができない」ともがいている人は多いだろう。そこで、自身も大企業で働いた経験を持ち、現在はグロービスの講師として大企業の人材育成にもたずさわる下道陽平が、 NTTグループ横断有志ネットワークO-Denのイベントでお話しした、「大企業を使い倒すための思考と行動」の内容をお伝えする。(後編)

ありたい姿を実現するための2つの行動

後半は行動のブレイクスルーについてお伝えします。前半は、マーケティング戦略を自身のキャリアに応用した場合に何を考えればよいのか、思考のブレイクスルーをしました。この後は必然的に実行になります。

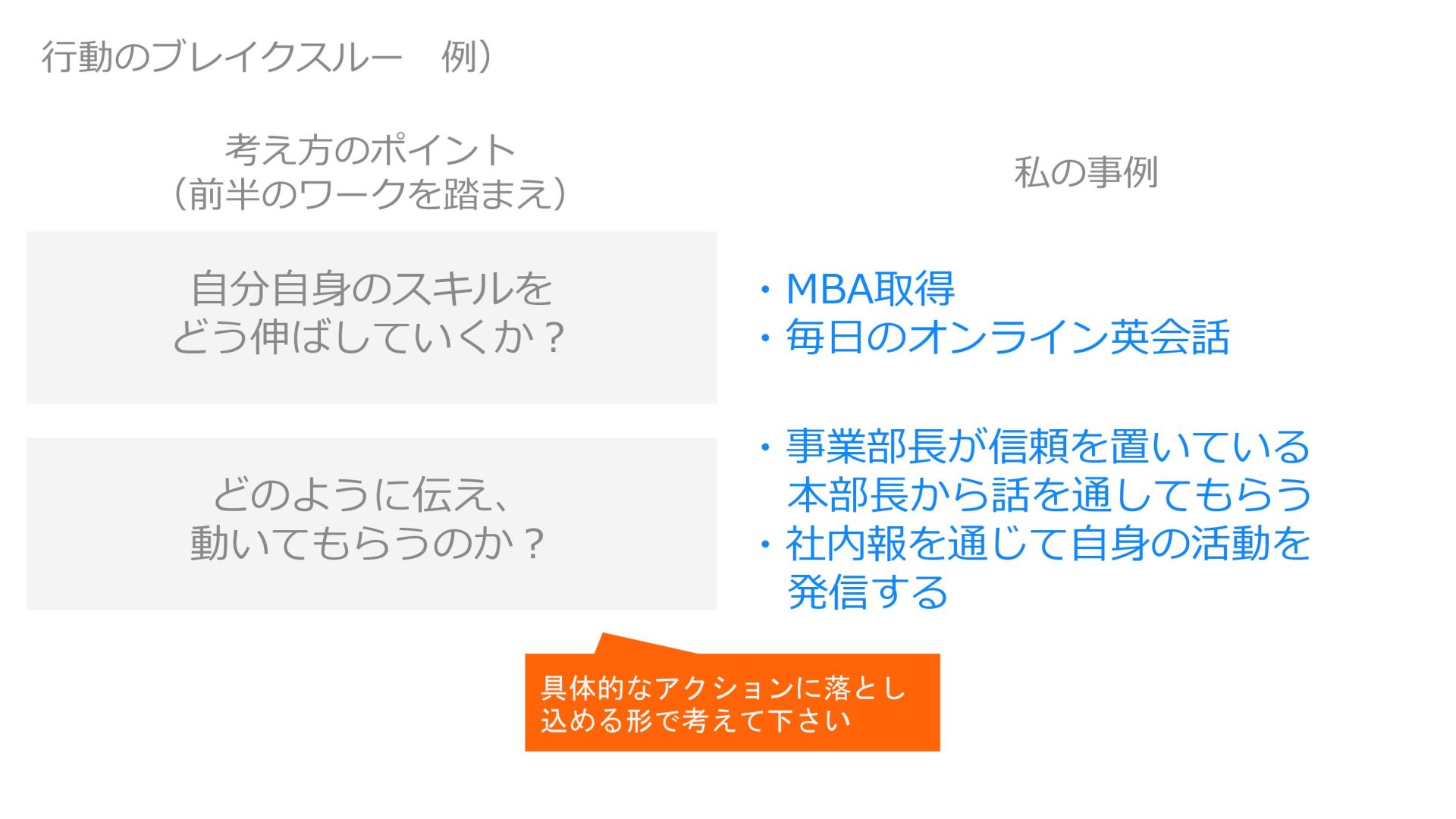

今回は「どんな存在」で記載した内容をベースにし、それを実現するために「自分自身のスキルをどう伸ばしていくのか?」、そして「どのように伝え、動いてもらうのか?」。この2点に絞って考えたいと思います。

ここでまた、私の事例をご紹介します。先ほどお伝えした通り、私はグローバル戦略の担当になって自社を発展させる仕事がしたかった。そのため、事業部長に自分は戦略が作れ、英語が使える人間だと思ってもらう必要がありました。

そこで、まずは戦略を作れるようMBA通学を始め、英語力を高めるためにオンライン英会話を毎日愚直にやりました。では自分の想いを事業部長にどう伝え動いてもらうのか。自分からPRするのもいいですが、事業部長が信頼を置いている本部長から伝えてもらう、異動希望先のメンバーと仲良くなって伝えてもらう、あとは社内報を通じて自身の活動を発信していく、といったことをやっていました。

皆さんもぜひ、ありたい姿になるために何をやるべきか、そしてキーパーソンに働きかけるために具体的に何をするのか、書き出してみてください。

<ワークタイム>

パワーと影響力のポイント

今皆さんに考えていただいたものは、自分を製品だと考えた時に、その製品戦略をどうやって練っていくか、それをどういうチャネルを通じてターゲットに対して届けていくかというものでした。詳しくは触れませんが、マーケティング戦略を練る際に使う「4P」というフレームワークを応用したものになります。

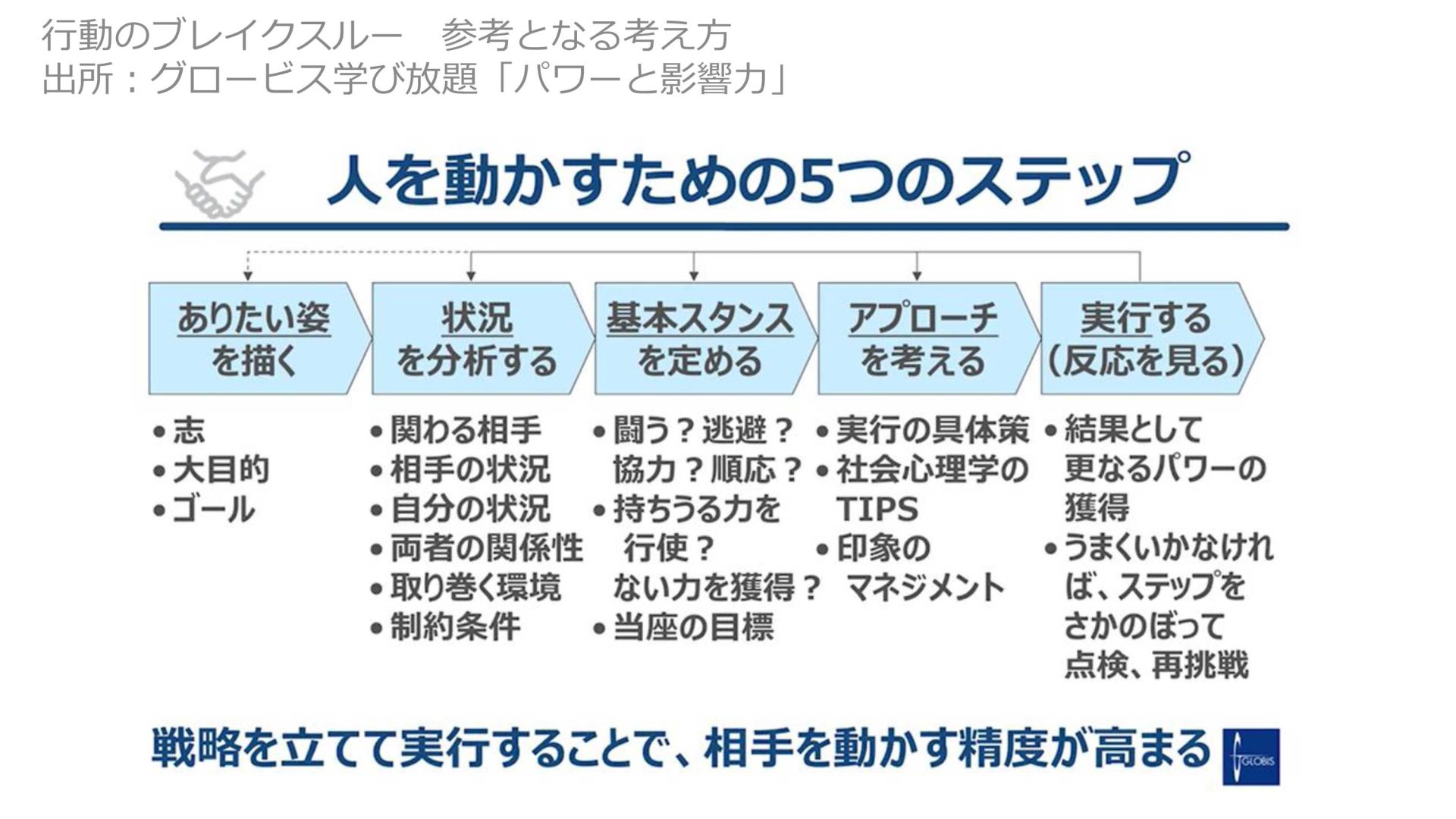

ここでもう1つ経営理論を足します。ビジネススクールの人気講座に、「パワーと影響力」というものがあります。戦略を作れるようになったとしても、それを実行するためには、現場で働いている方や意思決定者に動いてもらわなくてはいけない。そこで、「どうすれば人を動かすことができるのか」を考える経営理論です。

[caption id="attachment_43840" align="aligncenter" width="3000"] 出所:グロービス学び放題「パワーと影響力」[/caption]

出所:グロービス学び放題「パワーと影響力」[/caption]

人を動かすためには「5つのステップ」があります。「ありたい姿を描いて、状況を分析し、基本スタンスを定めて、アプローチを考え、実行する」。皆さん既視感ありませんか?ここが組織論とマーケティング論の接合ポイントとなっていて、「ありたい姿を描く」と、「誰が共感してくれればその機会を掴めるか状況を分析する」ということは、すでに皆さんやっていただきましたよね。

そうして基本スタンスを定めたら、具体的なアプローチを考えます。その際、自分が持ちうるパワーを使いながら相手に働きかけて動いてもらうわけですが、パワーの源泉には「公式の力」「個人の力」「関係性の力」の3つがあるといわれています。

公式の力は、いわゆるポジションパワーで、課長とか部長みたいな話です。個人の力は、自分自身の持っているスキルとか知識とか資格。関係性の力は、相手が重要だと思っている方とつながっているパイプライン的な力です。これらの力を活用しながら、相手の「合理的判断」「感情・価値観」「生物的本能」に働きかけていくことによって、反応してもらうというロジックです。

「合理的判断」は、例えばマーケティング部から戦略部に異動したい人が何人かいたとして、判断基準が5つくらいあり、その基準を一番満たす人を異動させよう、と言った話ですね。「感情・価値観」は、ここでは簡易的に好き嫌いの話と捉えて下さい。この2つは意識的に捉えられますが、「生物的本能」は無意識に捉えられます。

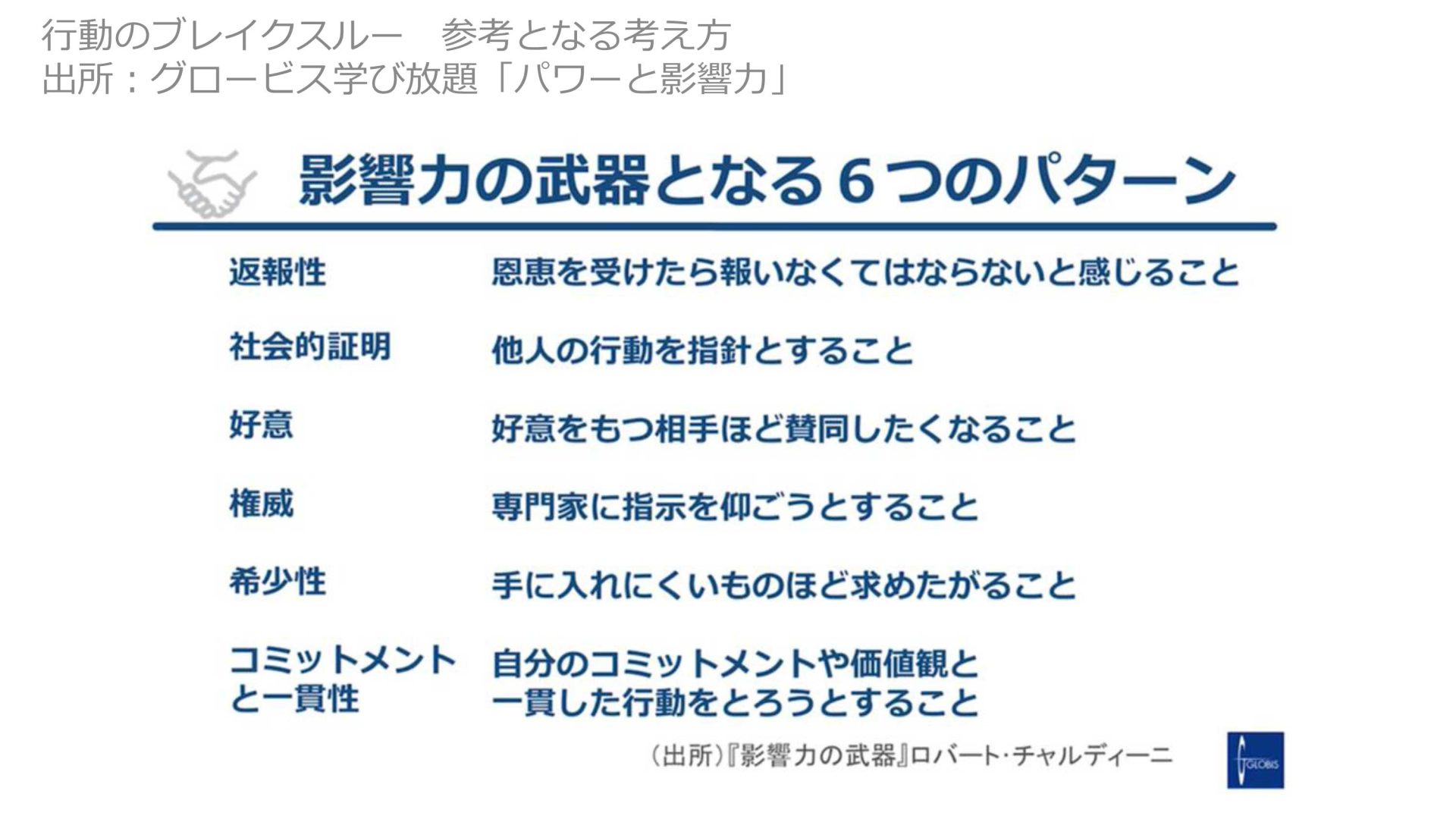

この力を相手に対して働きかけていく時の影響力は、また別に整理されています。社会心理学者のロバート・チャルディーニ氏によると、影響力の武器は概ね6つに集約されます。

[caption id="attachment_43841" align="aligncenter" width="3000"] 出所:グロービス学び放題「パワーと影響力」[/caption]

出所:グロービス学び放題「パワーと影響力」[/caption]

まず「返報性」は、恩恵を受けたら報いなくてはならないと感じること。「社会的証明」は、社会的地位のある人の言動を指針とすること。「好意」は、好意を持つ相手ほど賛同したくなること。「権威」は専門家に支持を仰ごうとすること。「希少性」は、手に入れにくいものほど求めたがること。「コミットメントと一貫性」は、自分のコミットメントと一貫した行動を取ろうとすること。例えば、毎日〇〇すると決めて宣言したら、その通りに行動するといった感じです。

これらを「公式の力」「個人の力」「関係性の力」と掛け合わせることによって、相手に対して働きかけていくというのが「パワーと影響力」という理論の中でいわれています。

パワーと影響力をフルに活用して異動を叶える

これらを私の事例に置き換えてみます。異動するために私はまず「個人の力」として戦略を作れることと、英語を話せることが必要だと定義しました。そうして、ビジネススクールに通ったり、英語の勉強を行い、事業展開したいと思っていたアジア圏の人たちとビジネスイングリッシュするには申し分ない状態まで持っていくことができました。

当時いたのが700人くらいの部署だったんですけど、英語がしゃべれて戦略が作れる人は片手で数えるくらいしかおらず、「希少性」があったんです。この要件を満たしていれば、意思決定者がグローバル戦略部門の人員増強を考えた場合、選ばれる確率が高まるだろう。これは「合理的な判断」ですよね。

一方、「関係性の力」と「好意」を掛け合わせて「感情・価値観」に訴えかけることもしました。元々事業部長は異動したい先の本部長に対して「好意」をもっていました。この人のいうことだったらある程度受け入れてくれるだろうと。しかも僕には「希少性」があってその部門にマッチしている…ということを伝えていきました。

「公式の力」「社会的証明」から無意識の領域に訴えかけていく。先ほど社内報に載ったとさらっとお伝えしました。社内報は一般的に人事部や広報部が作る場合が多いんですが、人事や広報が取り上げる人というのは、その会社の中において望ましい行動をしている人です。

その社内報でどう紹介してもらったか。毎日終電まで働いていた自分が、業務を効率化して18時で仕事を切り上げ、ビジネススクールに通うようになったというライフシフトを取り上げていただきました。

ちなみにマネジメントの方々って多忙なので物理的に現場の社員を一人ひとりは見られないんです。ただし、人事部や広報部が編集した、オフィシャルな媒体で取り上げられているものであるならば目を通しておこうという意図が働くのではないかと私は思っていました。

どうありたいか?なぜ学ぶのか?

そろそろまとめに入りたいと思います。まずがむしゃらに努力するのは重要です。ただ、その際は戦略的に考え動いていくべきだと思います。

そして戦略的に考え動く時のよりどころとして、経営理論を使うとよいとお伝えしました。広く使われている経営理論は長い歴史をかけて研ぎ澄まされてきたもので、企業だけではなくて、自分自身に当てはめて考えることもできるのではないかと考えています。

経営理論は様々あるんですが、今回はその一部を皆さんに共有させていただきました。少なくとも、「自分は何がしたいのか」「誰に協力してもらえばよいのか」そのために「自分はどんな存在だと思ってもらえればよいのか」、それらを具体化するために「自分はどんな能力開発をすればよいのか」「ターゲットに対してどのように伝えればいいのか」。この5つを考えることで、皆さんが主体性を持って会社を使いながら仕事をしていくことにつながると思います。

最後にもう1つだけ。一番大事なのは、最初にある「ありたい姿をしっかり描ききること」です。なぜかというと、経営理論というものは非常に強力な武器になる一方で、私利私欲を満たしたり、悪事を働かせるために使うこともできてしまうものだからです。

われわれ「グロービス学び放題」のチームでイベントをする際は、「Why we learn」という言葉を使って、「なぜあなたは学ぶのか?」といったことを何度も聞きます。

私が大日本印刷時代になぜ異動したかったかというと、リーマンショック以降市場環境がガタガタに崩れ、社員がどんどん疲弊していく中で、ゆっくり静かに確実にリストラが進む。私は自分を育ててくれた会社をなんとかしたかった。そのために自分に何ができるのか考えた上で、グローバル戦略部門の異動を希望しました。

皆さんも、仲間を守るため、皆さんの会社を幸せにするため、皆さんの家族を幸せにするため、この社会を良くするために、ぜひこういった経営理論を使っていっていただけたらと思います。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)