はじめに

近年、転居を伴う配置転換、いわゆる「転勤制度」のあり方をめぐる議論が活発化している。新型コロナ禍にテレワークが普及し、働き方の多様化が進んだのを契機に、転勤負担軽減策を打ち出す企業も増加している。

共働き世帯が片働き世帯を大きく上回る中で、転勤に関わる個人・企業の負担は増している。転勤命令時の企業側対応が SNS上で話題となり株価に影響が出た例や、個人の転勤への拒否感が増していることも指摘されてきている。春の人事異動に先立つ内示に悩む人もいる時期ではないだろうか。

転勤は、本人やその配偶者の退職・転職を検討するきっかけにもなり、企業にとっても人材確保の面で喫緊の課題だ。

転勤とは何か

ところで、そもそも転勤とは何だろうか?江戸時代の参勤交代の名残りだと言う人もいるようだが、現在のような転勤制度が成り立ったのは戦後以降である。

転勤を含む企業内における配置転換は、戦後期に大卒事務系職員といった一部労働者に限定する形で、将来管理職に就かせることを目的として導入されていた。その後、高度成長期になると企業は事業拡大や新拠点設置を積極的に行うようになり、それに伴い内部労働力の異動手段として対象者を拡大していった。経済が低成長期に入ると、今度は事業や活動を縮小する際の人件費削減を目的とした雇用調整手段としても配置転換を行うようになった。

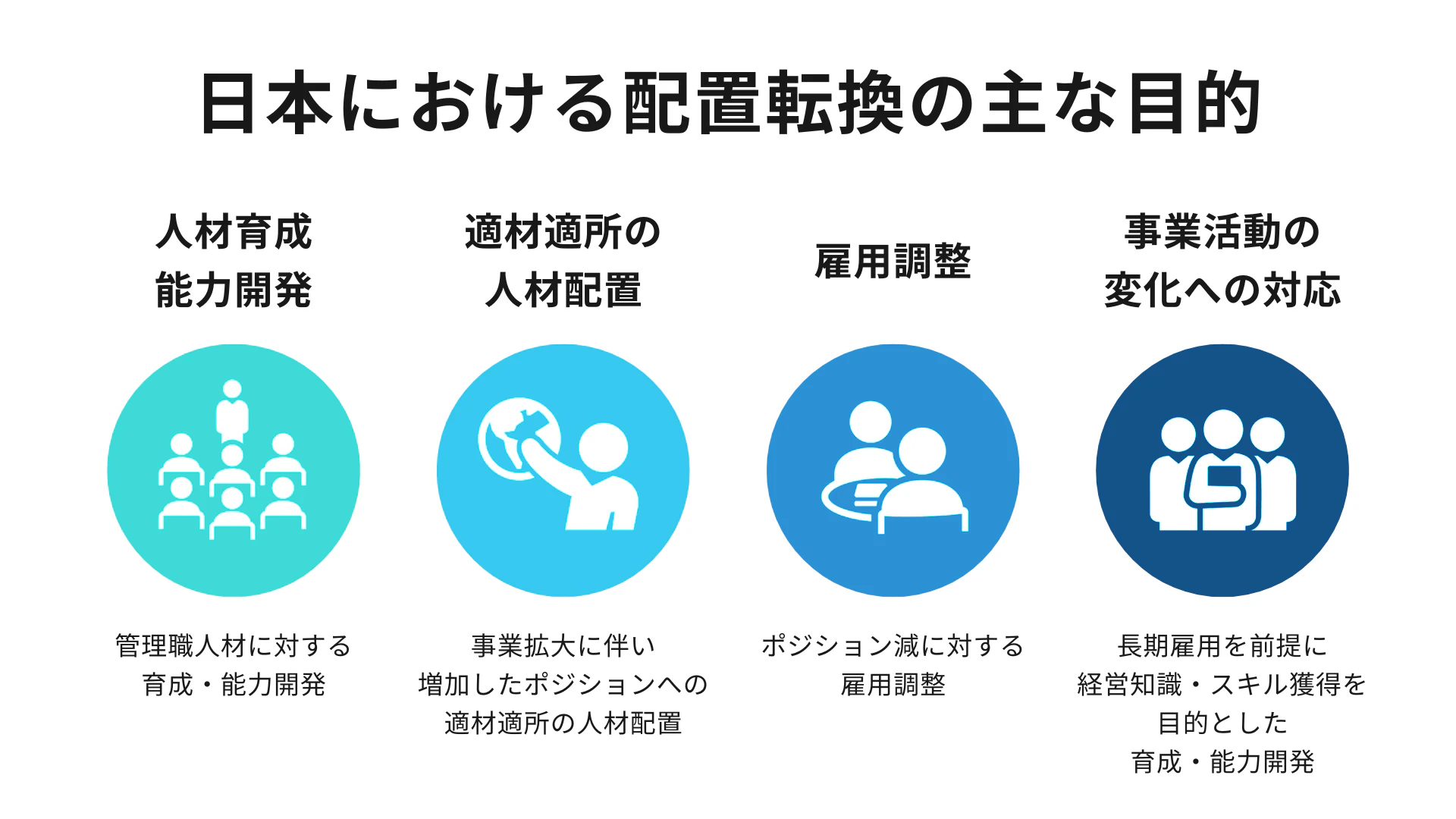

配置転換の目的は、社員の人材育成・能力開発、適材適所の人材配置、雇用調整、そして事業活動の変化への対応など、時代のニーズにより変化がみられる。

中でも転居を伴う転勤の近年の主たる目的は何かと言えば、調査によると「社員の人材育成」が最も多い状況である[1]。欧米のジョブ型と異なり、日本のメンバーシップ型雇用では、長期雇用を前提とし、社内で教育訓練を受けながら幅広い職種を経験し、経営に必要な知識やスキルを身につけていく。このような日本の雇用の特徴の中で成り立ってきた制度といえる。

転勤命令は応じなければいけないのか?

人件費削減なら解雇すれば良いのでは?と思う人もいるかもしれない。しかし、日本では、1970年代以降の経済低成長期に形成された整理雇用の法理があり、企業は整理雇用の4要素(①経営上の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性・公平性、④解雇手続きの妥当性)を満たさないと正社員を解雇できない。そうした中で、企業は雇用維持に努める代わりに正社員を異動させる権利を持つという共通理解も形成されていった。但し、「企業が転勤させる権利を持つ」ということが労働関連の諸法に条文として明示されているわけではない。

この共通理解に大きく影響しているのが過去の判例である。1986年の「東亜ペイント事件」では、仕事を持つ妻と幼い子供、高齢の母と同居する男性が転勤命令に応じず懲戒解雇されたことに対し訴訟を起こした。それに対し最高裁は、懲戒解雇を有効と判断したのである。

これが判例法理として確立し、長らく積み重ねられてきた判例が「転勤命令には応じなければならない」「家族事情は拒否理由にならない」という認識の形成に与えた影響は大きい。その後、「育児介護休業法」の改正や、2007年制定の労働契約法など法整備の変化により社会的意識は変わりつつあり、近年では判例にも変化が見られる。しかし、依然として企業側の権利が強く維持される状況には変わりない。

一方で、外部環境や経済状況の変化に伴い、必ずしも長期雇用の保証がされない昨今、社員の意識も変化し、転勤に拒否感を示す社員は6割近くいるとされている[2]。社員が転勤命令に応じずに退職・転職を選択するケースや、転勤制度がない企業の方が学生の志望度が上がるといった例も出てきている。視点を企業内から労働市場に広げてみると、転勤制度における企業が持つ力は以前より弱まりつつあるのかもしれない。

転勤は日本だけの問題か?

前述のように、日本企業に勤める多くの日本人は「転勤命令=応じなければいけない、断れない」と認識しているのではないだろうか?実はこうした認識は日本特有である。

日本企業の人事管理は、長期雇用を前提としており、職務を明確にせず、就業場所に関しても包括的に締結されることが一般的である。新卒採用時には職務が決まっておらず、新人研修終了後に配属が決まるということを経験した社会人は多いのではないだろうか。本社で一括採用し、各拠点に人員を配置するというのも日本型雇用の特徴である。

一方、諸外国では、職務と勤務地を含む雇用契約を結ぶことが一般的であり、各拠点で募集ポジションが発生した際は、社内外からマッチする人材を採用するのが一般的である。社内の配置転換で採用する場合は、雇用契約の変更と本人の同意が必要となる。そのため、企業は社員との報酬や費用負担の条件交渉が発生し、転勤パッケージを条件提示することになる。なお、ヨーロッパにおいては、転居を伴う転勤命令は通常の家族生活を送る権利を保障するヨーロッパ人権条約に違反する位置付けとされる。

日本企業や日本に拠点を置く外資系企業においても、外国籍社員に転勤辞令を出したところ、思いもよらない抵抗を受けたり、交渉に発展したという話を聞いたりすることがある。筆者も日本で働く外国人に転勤辞令を受けたらどうするか尋ねると、大半が「転職する」という返答だった。つまり多くの日本人にとって当たり前の転勤制度は、日本以外では当たり前ではなく、独自に発展した日本の人事管理の特徴のひとつである。

後半では、転勤制度が個人と家庭に与える影響とこれからのあり方について考えていく。

(つづく)

[1] 労働政策研究・研修機構(2017)「転勤の実態と課題」『ビジネ ス・レーバー・トレンド』2017 年 10 月号

[2] 武石恵美子『キャリア開発論』中央経済社

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)