リーダーシップというテーマは、過去から多くの学者や実践家が語ってきました。ですが今、改めてこのテーマについて語る必要が出てきていると感じます。その理由は2つあります。

1つは、人的資本経営※が広く掲げられる中で、その核となるのがリーダーシップ、特にミドルマネージャーのリーダーシップにあると実感し、それを高めるためのポイントを明らかにしておきたいと思ったこと。

※人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方と定義される(経済産業省による)

2つ目には、エンゲージメントや心理的安全性などのワードが様々なセミナー等で語られる中で、ミドルマネージャーのとるべき行動について触れている内容は多いものの、どうも本質を避けた議論が中心になり、このままでは日本の組織が弱体化してしまうのではないかを感じたことです。

このような問題意識を背景に、このコラムでは「企業がより強くなるために」ミドルマネージャーが果たすべき役割と取るべき行動、その中で直面する様々な矛盾にどう向き合うべきか、理論や実例を踏まえ書いていきます。

このコラムが皆さんのリーダーシップを高めるヒントになれば幸いです。

成長する組織の5要素

これまで私は、15年間、大企業を中心として企業のビジョンや戦略を実現するための組織づくりに携わってきました。多くの企業を見てきた経験から見えてきた、成長する組織の要素を挙げると次の5つのポイントが浮かび上がります。

- 競争優位性のある戦略があり組織に浸透している

- 組織メンバー個々の能力と意欲が高い

- 組織内相互の関係性が良好である

- 素早く環境変化をとらえ対応できている(定期的な改善行動がとれている)

- 今の成長の柱だけでなく、次の成長の柱を仕込み続けている

逆に言うと1‐5の要素がないとどのような弊害があるのでしょうか。まとめると、以下のようになります。

- 競争優位性のある戦略が無いか、あっても浸透していない場合は方向性が明確にならないため、組織の力が分散する

- (組織に戦略が浸透していても)個の能力や意欲が低ければ実行に支障をきたす

- 組織内の関係性が悪いと、組織連携(集団)でアイディアを出したり実行体制を引いたりする際に、支障が出る

- 一定の戦略が奏功しても、環境変化をとらえ改善できなければ一過性のものとして終わる(戦略もすぐに陳腐化してしまう)

- 既存事業の戦略のPDCAはうまく回っていても、その事業が衰退して次の備えがなければ永続的な成長にはならない

このように1‐5のどの要素が欠けていても、継続的な成長は阻害されてしまいます。しかし一方で、いずれをとっても備えることが容易ではありません。

そこで、ここから複数回にわたり、成長する組織をつくるための5つの要素について述べていきたいと思いますが、「ミドルのリーダーシップを高めること」と「それぞれのフェーズに孕む矛盾をどう乗り越えるのか」というポイントを軸に触れていきたいと思います。

当然トップレイヤーのリーダーシップも大切ですが、今こそいや増してミドルのリーダーシップであるということ、また、実行する上で向き合うべき矛盾、乗り越えるべき矛盾があり、それをどう乗り越えるのかまとめていきます。

ビジョン・戦略の浸透における矛盾とは

前段で述べた、成長する組織の要素①に「競争優位性のある戦略の存在とその浸透」があります。「競争優位性のある戦略」の定義は皆さんの関心事も高いものの、そこは「経営戦略論」に任せて、本稿では「戦略の浸透」にフォーカスしていきたいと思います。

皆さんの会社でも経営ボードメンバー・事業部長などを中心にビジョンや戦略がつくられ、中期経営計画や年度方針に盛り込まれているかと思います。しかし、これらのビジョンや戦略はどこか遠い存在に感じることも多いのではないでしょうか。

また、これらのビジョンや戦略は立てられるものの1年経過したときに未実行、未完で終わることも多く、「また絵餅に終わったな」と感じることも多いかもしれません。

本来ならばこれらのビジョンや戦略が組織に浸透し、メンバー個々の行動に落とし込まれることが望ましいとわかっているものの、日々「上位者からの発信が十分でない、もっと伝えてくれればよいのに」と感じていたり、場合によっては「ビジョンや戦略などはわからないままでよく、現場の与えられた目標だけ意識していればいい」と感じていたりすることも想像できます。

ここで立ち戻って、これらのビジョンや戦略は誰がどのように伝えることが本来浸透において重要なのでしょうか?1つの事例と1つの理論から考えていきたいと思います。

ビジョン・戦略の浸透度を高める方法

まず1つの事例は、私が過去に実施したA社でのプロジェクトです。A社では全社の方向性を踏まえ、とある事業部でビジョン・戦略を策定し、事業部長が中心となって組織に発信するプロジェクトを行いました。

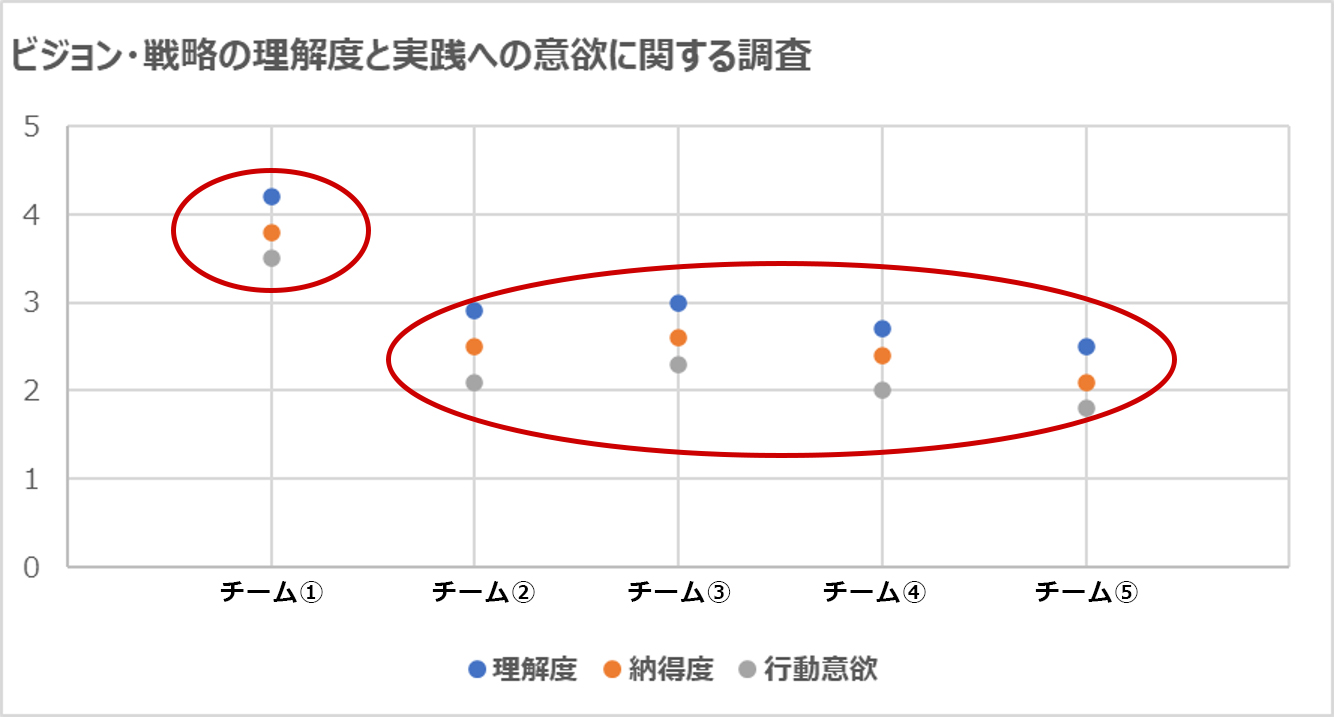

事業部長は幾度となくタウンホールミーティング(経営陣と従業員との対話の場)などを開催し部門内のメンバーに語りました。その中で、意図的にとあるチームのみ(以下のチーム①のみ)、チームのビジョン・戦略を課長がメンバーの声も拾いながら自ら策定し、組織に落としていきました。その結果を5段階で評価したものが以下の図になります。

これを見ると明らかに、ビジョンや戦略の理解度だけでなく、納得度や行動への意欲も他のチームとは違う結果になっているのがわかります。

これをもう少し具体的に見てみると、例えば「理解度」のスケールの表現は「5:とても良く理解できた」「4:理解できた」「3:まあまあ理解できた」「2:理解が不十分である 」「1:まったく理解できない」となっています。チーム①では多くの人が「4 理解できた」のに対して、それ以外のチームでは「3まあまあ理解できた」という状態にも到達していないメンバーが大半であるという状況だったのです。

これは1つの事例ですが、ミドルのビジョンや戦略の浸透活動が重要であることを示唆しています。

適切なスパンオブコントロール(管理権限範囲)は、ミドルが担っている

もう1つお伝えしたいのは「スパンオブコントロール(管理権限範囲)」という理論です。

これは、ギュリック (Gurick,1937)とアーウィック(Urwick,1956)などの先行研究にあるように、1人の上司がマネジメントできる人数には限界があるとする考え方です。研究により多少の差はあるものの、企画・営業などの業務では概ね1人がマネジメントできる範囲は7-10人までであり、それを超えるとコミュニケーションが低下し、メンバーの意欲や能力が低下する傾向にあると言われています。

ここからの示唆は、7-10人の範囲で責任を持つミドルマネージャーがメンバーとしっかりコミュニケーションをとることこそが、組織方針の伝達やその先にある行動へ大きく影響を与えるということです。

以上から、50人や100人単位のリーダーがいかに優れたビジョンや戦略をつくり、発信しても、現場のメンバーの行動へ反映(浸透)するには限界があり、そのカギは7-10人を担うミドルマネージャーにかかっているのだと言えます。

さらに言えば「ビジョンや戦略は経営層が発信し浸透させるもの、自分たちにはできない」と思っているミドル自身が動かなければ、いつまでたってもそれらは浸透しないという矛盾が存在することになるのです。

ではこの矛盾を乗り越えるためにミドルマネージャーがとるべき行動とはどのような行動なのでしょうか?

矛盾を乗り越えるミドルのアクション

ビジョンや戦略を浸透させるためには、大きく3つのアクションの方向性があります。

- ミドルマネージャー自らトップダウンでチームのビジョンや戦略を考えメンバーに伝える

- メンバー1人1人のやりたいことを踏まえビジョンや戦略を考え、集合知として作成していく

- ミドルマネージャー自ら考えたものとメンバーの想いを融合させビジョンや戦略を形成していく

結論として最も望ましいのは3つ目です。トップダウンとボトムアップの融合点でつくられたビジョンや戦略であればこそ、「正しさ」もあり「メンバーの意欲」もあるものになっていきます。逆に、チーム単位とはいえトップダウンで語るだけでは「メンバーの意欲」が入りません。また、メンバーのやりたいことを起点にしすぎると、組織が本来向かう方向性すなわち「正しさ」が欠けるリスクがあります。

まとめ上げるのに時間がかかるという難点はありますが、しかしながら「正しさ」と「メンバーの意欲」も踏まえた成果を得るためにはここを乗り越える必要があるのです。巻き込むべき相手を少人数でも巻き込み、より1人でも多くのメンバーが納得するビジョンや戦略をチーム単位で考えていくと良いでしょう。

さらに立ち戻って、1つ目と3つ目のアクションに共通する難所として、自チームのビジョンや戦略を描くためのポイントがわからないという声もミドルからよく聞きます。

ビジョンや戦略を描くためには、自チームを取り巻く外部環境や競争環境を洞察することや、内部環境を踏まえ読み解くことといったスキルが一定程度必要です(例えば戦略思考やマーケティング思考など)。積極的にこれらのスキルを磨いていくことをぜひお勧めします。

今回は成長する組織の1つ目である「戦略の浸透における矛盾とミドルが取るべきアクション」について考えてきました。

次回以降も成長する組織へ導くためのポイントについて、考察していきたいと思います。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)