前回に続き、人・組織を動かす残り二つの要素、3.人材の認識、能力、意欲、行動のコントロールと、4.コミュニケーション・リーダーシップについて見てみよう。ただ、ここは恐らく読者の皆さんにとってなじみが深く、また以降の本連載の中でも繰り返し議論されるので、ポイントのみにとどめる。

人材の認識、能力、意欲、行動のコントロールの中で大きな役割を果たすのが人事システム(採用・配置・教育訓練・評価・報償) の設計と運用だ。しかし、ここまでの議論からも明らかなように、これらは組織形態や情報の流れといった、他の要素と組み合わさって効果を発揮するものだ。このため適切な人事システムの設計運用には、その範囲内で考えるのではなく、人・組織の全体像を十分理解した上で、それと整合性を持った施策を打ち出すことが最大のポイントとなる。

さらに、どんなに素晴らしい仕組みを作っても、それが機能するかどうかは組織の中でのリーダーの働きとコミュニケーションにかかっている。リードする組織の魅力的なビジョンを打ち出し、組織メンバーに分かりやすく、説得力を持って伝え、日々の言動をもってあるべき姿を体現していく。学習と知識創造のための「場」を積極的に創出し、人の意欲と能力を引き出していくこうしたリーダーをいかに多く輩出していくかが組織にとっての最大の課題だ。

リーダーには、状況の変化を見通し本質を掴む“認識力” 、整合した仕組みを設計・デザインする“構想力” 、分かりやすく熱意を持って自身の考えを伝える“伝達力” 、そして人々の知恵と意欲を引き出す“ファシリテーション力” が重要だ。戦略的HRマネジャーは、自らがこうしたリーダーを目指すとともに、全社的なリーダー育成を最重要な責務として取り組むべきだ。

人・組織というシステム

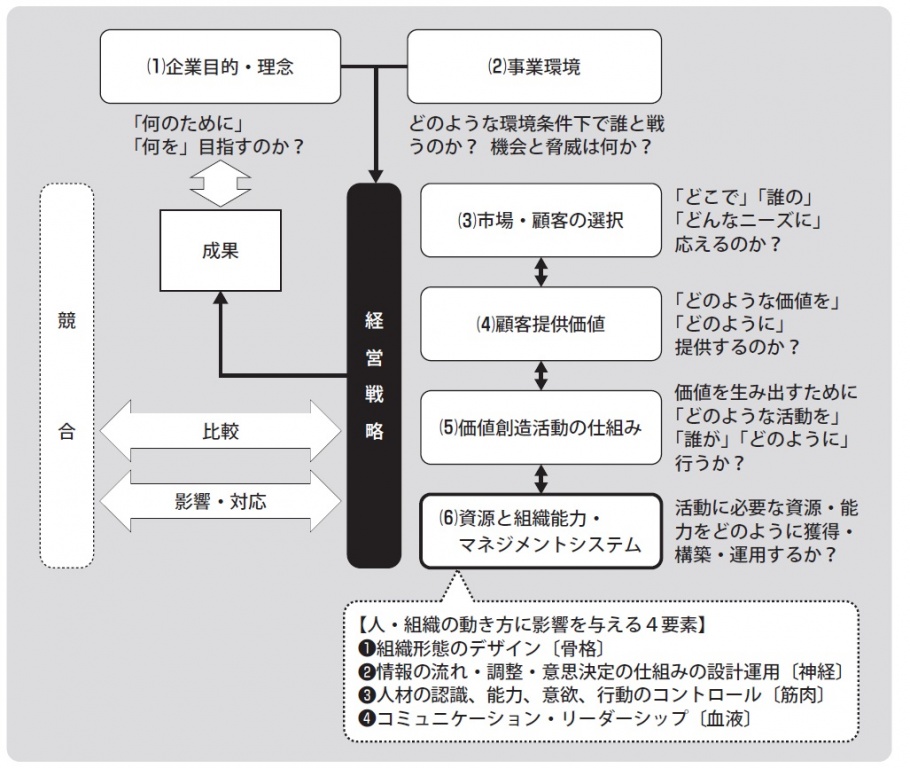

ここまで(6)資源と組織能力・マネジメントシステムを検討してきた。最後に、これら全体を通じて特に意識すべき点を補足したい。

●相互補完性

経営におけるさまざまな施策がうまくいくかどうかの肝は「整合性」だが、一口に整合性と言っても「各施策が同じような目的に、同じベクトルで向かっている」場合もあれば、「各施策が、互いに補い合って目的を実現する」場合もある。人・組織に関する領域では、この「相互補完」というパターンが頻繁に現れる。

いかなる形に組織形態を設計しても、組織間の資源・知識の共有や調整の問題は起きる。例えば、市場別の組織は市場や顧客に対する対応力は高いが、全社共通での技術・知識の共有力は落ちる。個人の成果を重視した評価制度では、チームワークをどう高めるかが課題となる。ここで陥りがちなのは、「組織形態」「評価制度」など、検討している領域の中だけで相反する要件を同時に満たそうとし、かえって中途半端な結果になることだ。

ここで「全体像」を理解し「相互補完性」の発想を持っていれば、評価制度は個人の成果を重視しつつ、チームワークはリーダーシップやコミュニケーション、組織の形態や職務環境の整備といった施策で補完し、バランスを取ることができる。優れた企業のやり方を見ると、このように「一見逆のことをやっているように見えるものが、実は相互に補完し合い、最適なバランスを取っている」ことがとても多い。

米国の3Mという会社は、研究者が自分の業務時間の15%を好きな研究に使えるなど、人の創造性を引き出すさまざまなマネジメント手法で有名だ。しかし同社が数多くのアイデアを事業化する際、厳しいスクリーニングの基準と厳密なプロセスを持っていることはあまり知られていない。「自由と規律」のバランスをいかに取るか、そのためのマネジメントの仕組みこそ、同社の競争優位性の源泉なのだ。

相互補完性が高いということは、多様な要素が互いに補い合い、また依存しながら、一つの有機的なシステムとして機能しているということだ。組織に根付いた人の考え方や行動の仕方は、事業特性、組織独自の活動の仕組み、そして組織が持つ多くの特徴や仕組みが複雑に絡み合い、時間をかけて形成されている。こうしたシステムは、ある部分だけを取り出して移植しても機能しないため、模倣困難性が高い競争優位の源泉になり得る。

●組織の慣性を破るために求められる「全体像」理解

しかしいったん固まった均衡状態は、自分たちにとっても変えることが難しい。これが「組織の慣性」の正体だ。外部環境の変化に適応するため、それまでのやり方を変える必要性があっても、個別の施策の導入だけではなかなか変わらない。ここに組織変革の難所があり、多くの日本企業・組織が「変わりたくてもなかなか変われない」理由がある。

本連載の第1回で述べたように、日本企業には大胆な戦略の転換、そして組織の変革が求められている。人・組織の変革をリードすべき戦略的HRマネジャーには、「経営の全体像」を押さえた上で、「人・組織を動かすシステム全体」を微妙なバランスを持ってデザインする力が必要だ。そして人・組織の変化・変革には時間がかかることを踏まえ、進むべき方向性、起こすべき変化をいち早く認識し、手を打つことが求められる。「先を見て、全体を掴み、絶妙のバランスを取る」。ぜひ視野を経営全体に広げ、変革の先導役としての役割を果たしていっていただきたい。

次回からは、グロービス経営大学院教員 佐藤剛が「組織構造と意思決定のデザイン」について解説いたします。

※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)