仕事で新しいアイディアを生み出すには、メンバーの多様な経験や知識を活かすことが重要です。しかしダイバーシティの高いチームの運営は、いざ実践してみると悩みも多いもの。本稿では、チームワーク研究から明らかになった、ダイバーシティを活かしたチームを実現する方法を紹介します。(全3回、最終回)

第1回・第2回では、それぞれ「メンバーの違いを活かしたチームワーク」について、

・ダイバーシティはチームにとって「諸刃の剣」となること

・そんな中でチームワークを作るには、トランザクティブ・メモリー(「誰が何を知っているか」の情報)が重要になること

をご紹介しました。

最終回となる今回は、このトランザクティブ・メモリーをチームに育てるための方法をご紹介します。

ダイバーシティの高いチームではノウフー(Know Who)を活かす

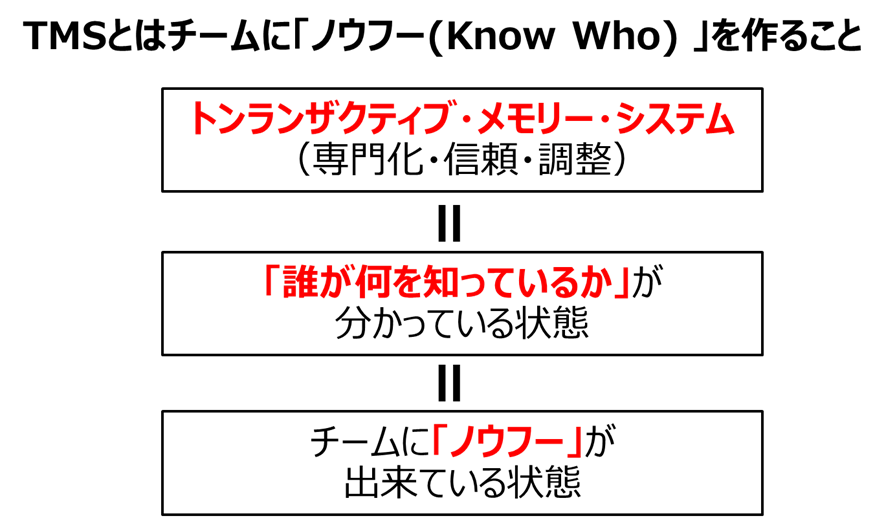

第2回でご紹介した通り、ダイバーシティの高いチームでは、「誰が何を知っているか」が分かっている状態、すなわち「ノウフー(Know Who)」が出来た状態によって、お互いの違いを活かしたチームワークを実現できるようになります。

チームで「誰が何を知っているか」(ノウフー)が共有されるようになると、お互いの専門性を理解し、それぞれの知識を信頼し、各自の知識を効果的に調整できるようになります 。このような専門性・信頼・調整が揃ったチームワーク:トランザクティブ・メモリー・システム(Transactive Memory System、略してTMS)は、メンバーの違いを活かすチームワークの形であり、ダイバーシティの高いメンバーのチームワークとして適しているといえます。

それでは、このようなTMS、すなわち「誰が何を知っているのか」(ノウフー)は、どのように育てることができるのでしょうか?

チームにノウフーを育てるプロセスは「雨降って地固まる」

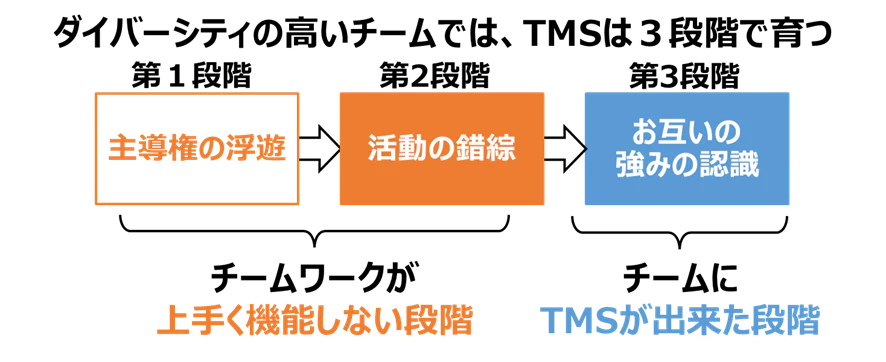

筆者が行った研究では、ダイバーシティの高いチームにおいて、TMS(ノウフー)は3段階のプロセスで作られることが明らかになりました。

第1段階は「主導の浮遊」と呼ばれる段階で、これはメンバーがお互いに様子見をし、誰も積極的に役割を担おうとしない状態です。よく「お見合いをする」とか「誰もボールを持たない」と言われる状態がこれに当てはまります。

第2段階は「活動の錯綜」です。これは、メンバーは様子見ばかりではマズいと積極的に役割を担おうとするものの、お互いの知識を理解していないために、活動がまとまらない状態です。これら2つの段階は、いずれもチームワークが上手く機能していない状態ですが、これを乗り越えると、第3段階「お互いの強みの認識」に移行します。

第3段階ではメンバーがお互いの強みを認識し、それに基づいて役割分担や情報共有といった協働がなされます。つまりこの段階は、チームにTMS(ノウフー)が出来た状態であるといえます。

このプロセスで重要なのは、チームにTMS(ノウフー)を育てるには、必ずチームワークの機能しない段階を経る必要があるということです。

チームメンバーは、第1・2段階での上手くいかない状態を経験するからこそ、それを乗り越えようとお互いの強みを理解し、その結果、チーム内で「誰が何を知っているか」を共有できるようになります。つまり、TMSを育てるプロセスは、一度上手くいかない「雨」の段階を経て「地固まる」の状態に到達するといえます。

仕事以外の「オフの場」でチームにノウフーが育つ

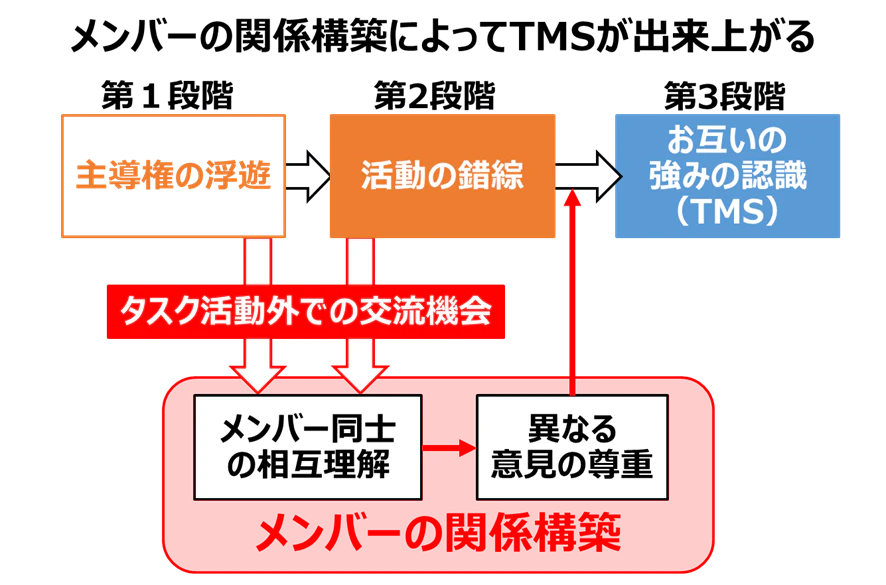

では、どうすれば上手くいかない段階を乗り越え、TMSをチームに作ることができるのでしょうか?筆者の研究では、初回でも触れたようなメンバーの関係構築こそが、チームのTMSを促す大きな要因であることが明らかになりました。

具体的には、タスク活動外での交流機会を持つことでお互いの理解が深まり、異なる意見を尊重できるようになります。これらの関係構築によって、チームのノウフー(「誰が何を知っているか」)が育まれ、チームワークが機能するようになるのです。

ここで重要なのは、TMSを促すメンバーの関係構築はタスク活動外での交流機会によって進むということです。具体的には、タスク活動を離れたチームでの振り返りや、お互いのフィードバックの機会によってこそ、「実はあの時こう思ってたんだよね」とか「あぁ、この人はこんな考え方を持っているのか」といった相互理解が進み、チームにノウフーが育つのです。

言い換えれば、チームのノウフーは、タスク活動以外の「オフの場」で育つといえます。

ただし注意が必要なのは、オフの場が重要だからと言って「とりあえず懇親会やりましょう!」では、チームワークは育たないということです。

上記の図にもある通り、メンバーの関係が構築されるのは第1・2段階を経験したタイミングになります。タスクに向き合い、試行錯誤して上手くいかない段階を踏まえてからお互いのモヤモヤを共有・理解し合うことでこそ、メンバー同士の関係を作ることができるのです。

ここまで3回にわたり、ダイバーシティ高いメンバーのチームワークについて解説してきました。本連載でご紹介したチームワーク研究の知見が、皆さんの実践へのヒントになれば幸いです。

<参考文献>

松井孝憲・石山恒貴(2025)異業種チームにおけるトランザクティブ・メモリー・システムの発達メカニズム ―Gioia メソッドによるケース・スタディ―, 経営行動科学 36巻1-2, 1-24

Wegner, D. M., Giuliano, T., & Hertel, P. T. (1985). Cognitive interdependence in close relationships. In W. Ickes, (Ed.), Compatible and incompatible Relationships (pp.253-276). Springer-Verlag.

Wegner, D. M. (1987). Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind. In Mullen, B., 19 Goethals, G.R., (Eds.), Theories of group behavior (pp.185–208). Springer.

Lewis, K. (2003). Measuring transactive memory systems in the field: Scale development and validation. Journal of Applied Psychology, 88(4), 587–604.

.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)