仕事で新しいアイディアを生み出すには、メンバーの多様な経験や知識を活かすことが重要です。政府や社会の動きを受け制度としては取り入れたが、いざ実践するとさまざまな悩みが浮かんできた、という方も多いのではないでしょうか。

そこで本稿では、チームワーク研究から明らかになった、ダイバーシティを活かしたチームを実現する方法を紹介します。

ダイバーシティはチームにとって良いことばかりではない

チームのダイバーシティについて、多くの方が「チームメンバーが色んな情報・知識を持っていることは確かに大事。だけど、“多様なチームで上手くやる”のって難しい……」と思うかと思います。その感覚、実は経営理論的にも正しいことが明らかになっています。

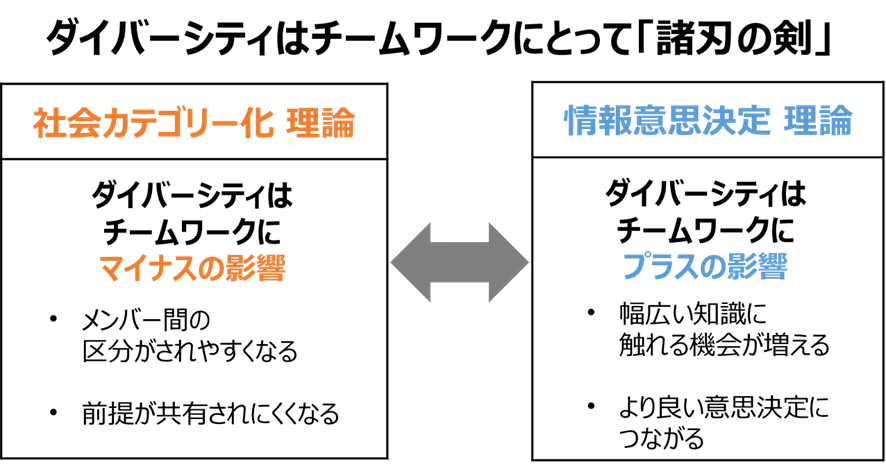

チームワーク研究では、メンバーのダイバーシティが高い(メンバーが多様な知識・情報を持っている)状態は、チームワークにとって「諸刃の剣」であることが分かっています。つまり、メンバーのダイバーシティが高いことは、チームワークを強くも弱くもするのです。

なぜ、ダイバーシティが、チームワークを良くも悪くもするのか、それは、ダイバーシティがチームワークにもたらす影響が関係しています。以下、その影響を明らかにすべく、ダイバーシティとチームに関する2つの理論をご紹介します。

ダイバーシティがチームワークを阻害する?:「社会カテゴリー化」理論

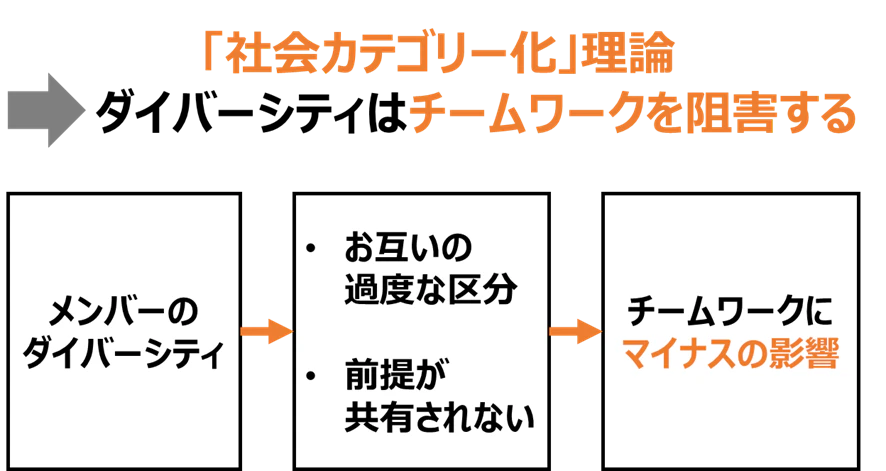

まずご紹介するのは、「ダイバーシティがチームワークを阻害する」という考え方です。これは、「社会カテゴリー化」理論と呼ばれます。

この理論では、メンバーそれぞれの持っている知識・情報が多様な場合、それぞれの考え方の前提が共有されないため、上手く知識や情報を共有できなくなる、と指摘します。

つまり、メンバーの考え方が異なる時、それぞれの専門性が「タコつぼ」化してしまうのです。すると起こるのが、メンバーそれぞれが「自分と他のメンバーとでは考え方が違うから……」と、相手と自分の間に線引き(これを、社会カテゴリー化と言います)してしまう事態です。その結果として、チームワークが阻害されてしまうのです。

この考え方においては、ダイバーシティはチームメンバー間の溝を生み出す、という影響が見て取れます。

メンバーの違いがチームワークを促進する?:「情報意思決定」理論

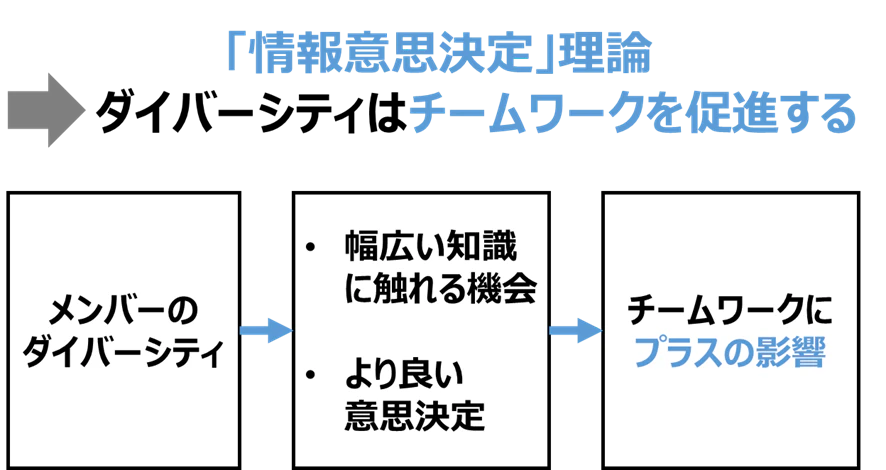

一方で、「ダイバーシティがチームワークを促進する」という考え方もあります。これは、「情報意思決定」理論と呼ばれます。この理論では、メンバーの持っている知識・情報が多様な場合、新しいアイディアを出すことができたり、より良い判断や意思決定ができるようになったりする、と指摘します。

メンバーが持つ多様な情報や知識を組み合わせて活用することが可能なら、より良い意思決定ができます。その結果としてチームワークを向上させるのです。

この考え方においては、ダイバーシティはチームのより良い意思決定を可能にする、という影響が見て取れます。

ダイバーシティの高いチームには、「メンバーの関係構築」が必要

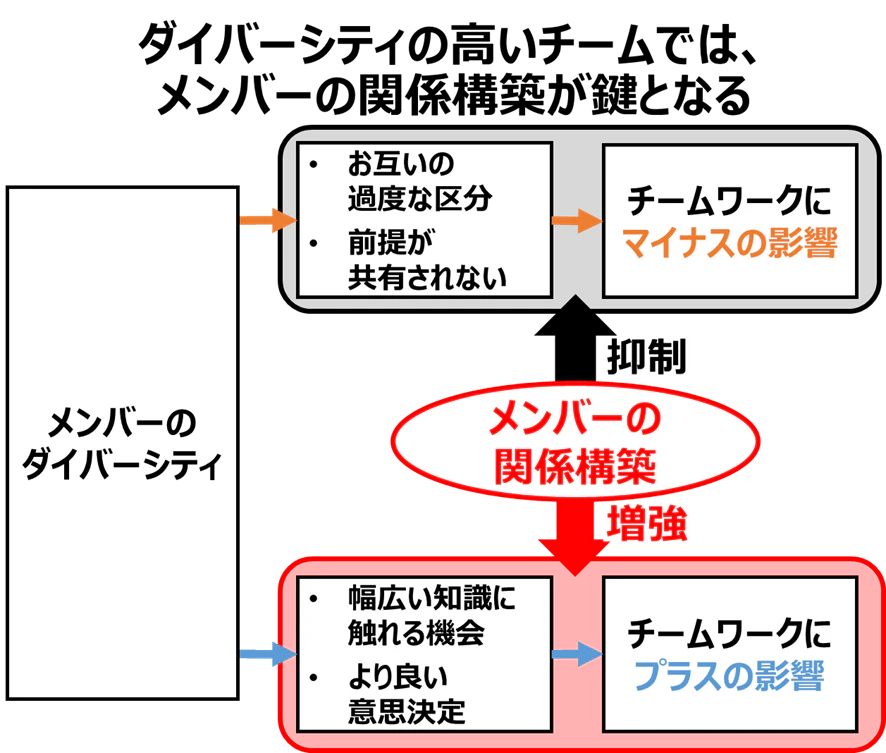

チームワークに対するダイバーシティの影響には、負の側面と正の側面のいずれもがあることがわかりました。つまりメンバーでチームワークを発揮するには、ダイバーシティの負の側面を抑えて、正の側面を伸ばすことが重要といえます。では、それをどのように実現すればよいのでしょうか?

チームワーク研究では、そのためのポイントのひとつとして「メンバーの関係構築」が注目されています。

例えば、チームのメンバーが疎遠な関係(お互いの人となりをよく理解していない、あるいは、相手の専門性を信頼し合っていない、等)である場合、社会カテゴリー化理論で見たような「自分と相手が違うから……」という線引きが生まれやすくなります。逆に、メンバーがお互いの専門知識を信頼している場合、相手と自分の知識を上手く組み合わせて、新しいアイディアを出したり、より良い意思決定をできたりする可能性が高くなるのです。

言い換えれば、ダイバーシティの高いメンバーが上手くチームワークを発揮するには、メンバーの関係構築という条件が達成されることが必要、と言えます。

実務の現場では、「ダイバーシティが組織の向上に大事!」とか、「あまりにもダイバーシティが過ぎると職場がやりにくくなるのでは……?」という議論が見受けられます。しかし本稿の議論を踏まえると、少し視点を変えて、「ダイバーシティをチームワークに活かすための条件は何か?」について考えてみることが重要だといえます。組織のメンバーがお互いを理解し信頼できること、平たく言えば、メンバーが仲良くなることが、お互いの多様な情報や知識を活かし合うために重要といえるのです。

今回はダイバーシティを活かす条件のひとつとして、メンバーの関係構築をご紹介しました。では、こうしてメンバーの関係構築をした上で、実際にチームワークを作るには何がポイントになるのでしょうか。次回はこの点について考えます。

(次回に続く)

<参考文献>

松井孝憲・石山恒貴(2025)異業種チームにおけるトランザクティブ・メモリー・システムの発達メカニズム ―Gioia メソッドによるケース・スタディ―, 経営行動科学 36巻1-2, 1-24

van Knippenberg, D. and van Ginkel, W.(2010)“The Categorization-Elaboration Model of Work Group Diversity: Wielding the Double–Edged Sword.” in R. Crisp(ed.), The Psychology of Social and Cultural Diversity. Malden: MA: Wiley-Blackwell.

Van Knippenberg, D., & Schippers, M. C. (2007). Work group diversity. Annual Review of Psychology,58, 515-541.

<もっと学びたい方におすすめの動画>

共創するダイバーシティ組織① ~ダイバーシティにまつわる基礎知識~|GLOBIS学び放題

ダイバーシティマネジメント ~DEIB実現に向けて~|GLOBIS学び放題

.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)