一般的に、PMF後に調達する成長資金の大部分は、採用費用とマーケティング費用に用いられることになるかと思いますが、スタートアップは資金量勝負に持ち込まれると分が悪い以上、資金投下の配分については徹底的に考え抜く必要があります。

具体的には、エンジニアを採用してどの機能を開発するのか、セールスを採用してどのプロセスを強化するのか、CSを採用してどのような施策を強化するのか、あるいはマーケティングとしてどのチャネルでどのユーザーを徹底的に攻略するのか、といった「具体的かつメリハリあるお金の使い途」を明らかにする必要があります。

ミドルステージで調達する「少なくないが、限られた資金」を有効活用するべく、アーリーステージにおいてグロースドライバーを特定して、メリハリある、一石三鳥を実現できるお金の使い方の発見を目指すべきです。

================================

目次

・グロースドライバー=「事業をスケールさせるにあたって最も効果的なお金の投下先」

・グロースドライバーの要素分解

・ビジネスモデル別のグロースドライバー

・グロースドライバーは「相関関係」・「因果関係」分析で特定

・KSFとグロースドライバーは別概念

・おわりに

グロースドライバー=「事業をスケールさせるにあたって最も効果的なお金の投下先」

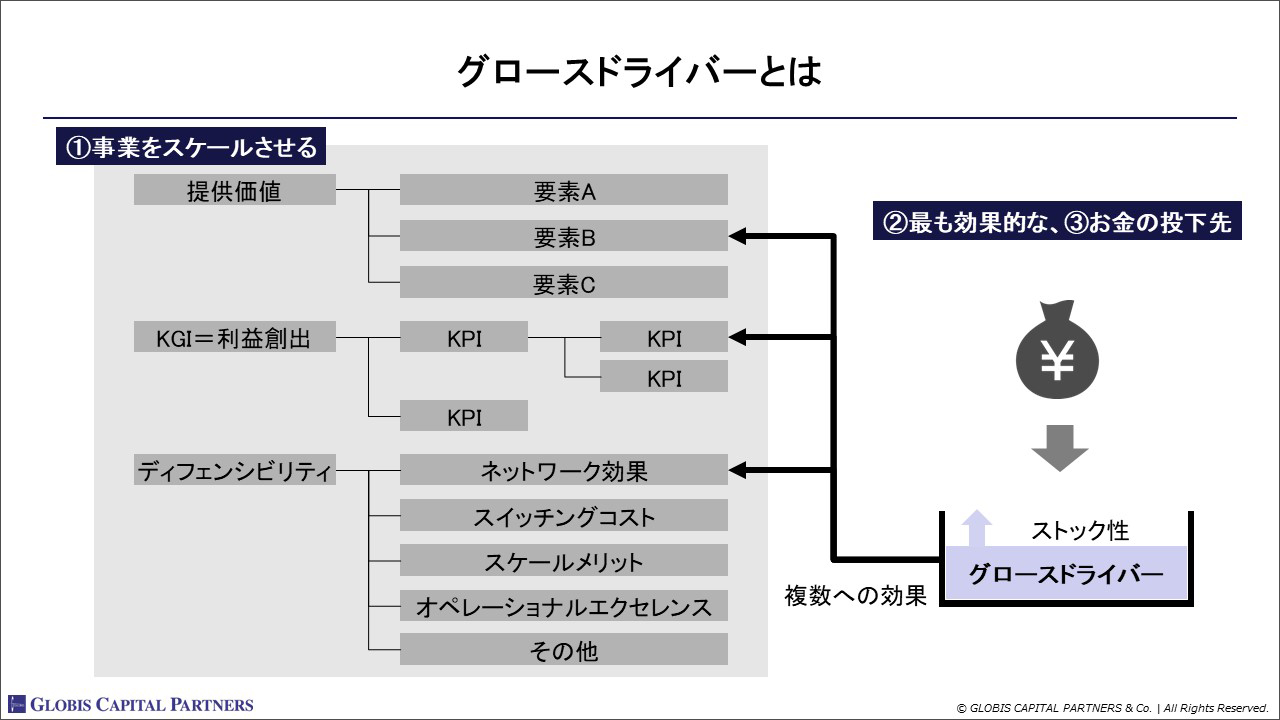

上記趣旨からすると、グロースドライバーとは、「①事業をスケールさせるにあたって、②最も効果的な、③お金の投下先」と定義できるのではないかと考えます。システムモデリングの領域でいう、レバレッジ・ポイント(小さな変化が挙動の大きなシフトをもたらすシステムの場所)のことだと理解して問題ありません(と筆者は理解しています)。

これは、人によって呼び方は異なります。「最も重視しているKPI」と呼んだり、あるいは「重視しているサブKPI」と呼ぶこともあります。紛らわしいですが、「KSF」という表現が用いられることもあります。

いずれにせよ、「CVR」や「チャーンレート」等のどの事業にも登場するKPIではなく、「さらなる先行指標としての当該事業固有のKPI」や、「集中的に資金を投下して伸ばすべきKPI」を指している場合は、このグロースドライバーを意識していると理解して問題ないのではないかと思います。

グロースドライバーの要素分解

以下では、グロースドライバーの定義をより具体的に検討していきます。

①事業のスケール

まず、「①事業のスケール」とは何を指すのでしょうか。

事業というものは、世の中の何らかの課題解決やニーズ充足をするために存在していると言っても過言ではありません。そうだとすると、a. 直接的に顧客に対する付加価値が高まることや、UXが向上することは、「事業のスケール」に直結すると言えるのではないでしょうか。

また、スタートアップも営利企業である以上、中長期的には利益(厳密にはキャッシュフロー)を生み出し続けなければなりません。そして生み出した利益を再投資することで、さらに大きな社会的インパクトを生み出せるようになります。したがって、事業のスケールのためには利益創出が不可欠です。

そして、事業の利益創出の因子としては、例えば、パイプライン型の事業であれば、トップラインに関しては「顧客数 x LTV」を基本としつつ、LTVを分解して「ARPU x 継続期間(リピート)」を計測するのが一般的かと思います。

また、プラットフォーム型の事業であれば、「デマンドサイドの供給 x サプライサイドの供給 x マッチ率(頻度) x 単価 x テイクレート」といった要素を考慮するのが一般的なのではないでしょうか。このような、b. 利益創出モデルのKPIを成長させることも、「事業のスケール」につながります。

加えて、スタートアップとして事業をスケールさせるには、大手やスタートアップ問わず、同じマーケットに参入してくる競合企業に対抗していかなければなりません。その意味において、c. 「ディフェンシビリティの獲得」あるいは「Moatの構築」といった言葉で語られる、事業の防御力も確保しておかなければ、中長期的に事業をスケールさせていくことはできません。

以上のように、グロースドライバーとは、「事業のスケール」、すなわち、a. UX向上、b. KPIの成長、c. ディフェンシビリティの構築に効果があるレバレッジ・ポイントのことを意味すると考えられます。

②最も効果的

では、「②最も効果的」とは、どういう状態を指すのでしょうか。これには二つの側面があると考えられます。

第一に、複数の要素に効果があることが求められます。前述のとおり、事業をスケールさせるためには、限られた調達資金は、a. 付加価値・UXの向上、b. KPIの成長、c. ディフェンシビリティの構築に投下するのが理想的です。

これらの“複数の”要素にポジティブな変化を及ぼすお金の使い方こそが、「効果的」といえます。「最も」効果的かどうかを見極めるのは非常に難しいですが、いくつかある選択肢のなかで、影響を与える要素が最も多いお金の使い方を見極めることが必要でしょう。

第二に、フローではなくストックであることが求められます。効果が一時的なものにすぎない場合、継続的に資金を投下しなければならず、「少なくないが、限られた資金」を有効活用するというグロースドライバー特定の意義を全うできません。したがって、フローではなく、a~bがストックされていくようなお金の使い方が「効果的」といえます。

③お金の投下先

「③お金の投下先」とは、その名のとおり、資金使途を意味します。経営における資源配分とは、抽象化してしまえば、どこにどれだけの予算(資金)を割くかという判断に尽きます。この意味において、グロースドライバーは、具体的な支出項目として特定されていること、そしてお金を投下することで、経営陣として効果計測してコントロールできるものである必要があります。

ビジネスモデル別のグロースドライバー

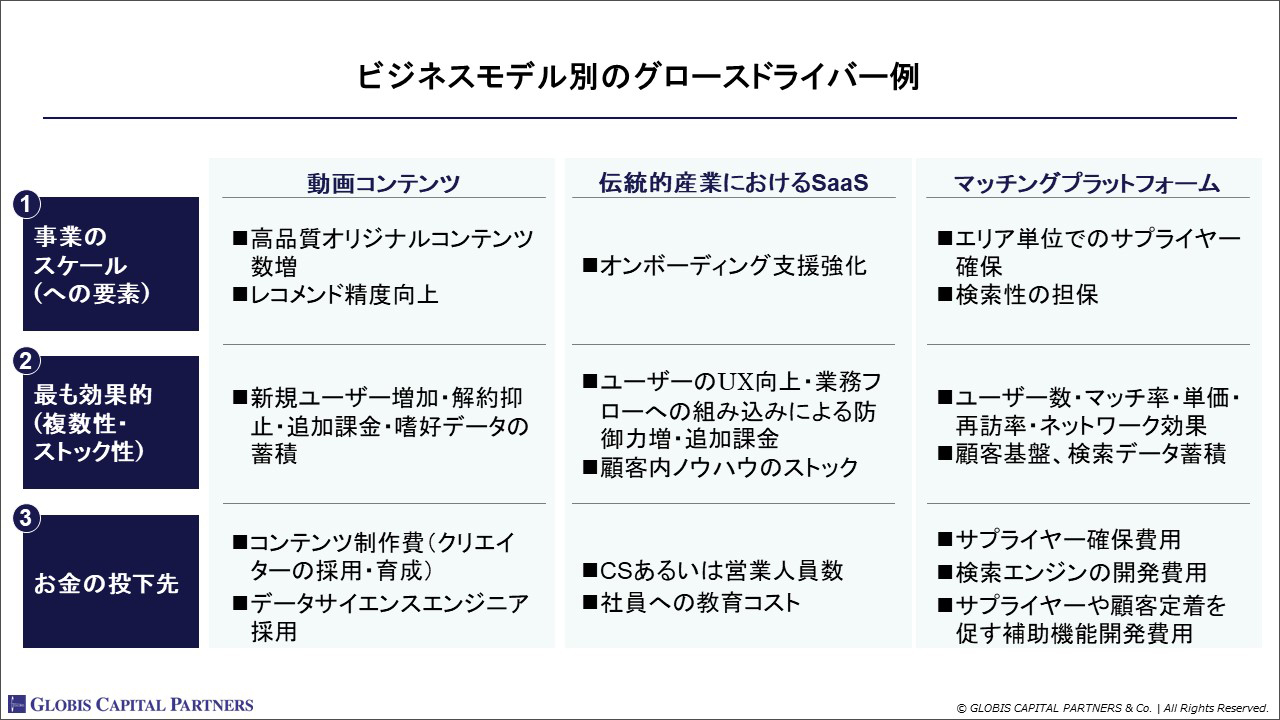

上記だけでは抽象的なので、いくつかサンプルを検討したいと思います。あくまでも思考プロセスのサンプルであり、そもそもグロースドライバーを特定するための情報量を欠いている点、および、下記のプロセスが唯一の正解というわけではない点にご留意ください。

コンテンツ系ビジネス(Netflixなど)

①事業のスケール

- UX貢献:事業コンセプトによりますが、高品質なコンテンツに出会えるというUXに貢献する「高品質なオリジナルコンテンツ数」、あるいは、「レコメンド精度」などが想定されます。

- KPI:月額課金モデルであれば、新規ユーザー数、ARPUの向上、チャーンレート抑制などが利益創出のための要素として重要となります。

- 防御力:オリジナルコンテンツ数が増えることで、ユーザーのLTVが向上し、さらにオリジナルコンテンツの作成に再投資が可能となります。また、ユーザーあたりの閲覧が増えることで、その嗜好性を把握することが可能になり、そのユーザーをロックインするとともに、さらにヒットコンテンツを生み出せるという循環を生み出すことも可能となります。

②最も効果的

- 複数要素への効果:「高品質なオリジナルコンテンツ数」が増えることで、ユーザーのニーズが充足されます。また、それを目当てにした新規ユーザー増加、それを目当てにした解約抑止、それを目当てにした追加課金などが生まれるのであれば、複数のKPIに対しても良い影響を与えるでしょう。また、前述のとおり、資金の再投資や嗜好データの蓄積は、対競合の防御力にもつながります。

- ストック性:コンテンツそれ自体、コンテンツを生み出す組織ケイパビリティ、そしてユーザーの嗜好データは、企業に資産としてストックされていくものだといえます。

③お金の投下先

- コンテンツ制作費(クリエイターの採用・育成)

- データサイエンスエンジニア採用

伝統的産業におけるSaaS系のビジネス(ANDPADなど)

①事業のスケール

- UX貢献:例えば、紙やFAXで行っていた既存業務フローをデジタルに置き換えるようなプロダクトの場合、すでに蓄積されている書類からの置き換え支援やオンボーディングに注力することで、ITが苦手なユーザーでも「最初から使いこなせる」ようになります。

- KPI:SaaSモデルであれば、新規アカウント数、ID追加付与等によるARPAの向上、チャーンレート抑制などが利益創出のための要素として重要となります。

- 防御力:プロダクトが業務フローに組み込まれれば、(過去及び未来の)業務上のデータが蓄積され、ユーザーをロックインできるという意味において防御力の構築につながります。また、社外とのコミュニケーションにおいて利用されるプロダクトなのであれば、ネットワーク効果も発生します。

②最も効果的

- 複数要素への効果:すでに蓄積されている書類からの置き換え支援やオンボーディング支援を強化することで、ユーザーのUX(「使いこなせる」)が向上し、業務フローに組み込まれることでKPIへの貢献や防御力への貢献が期待できます。

- ストック性:デジタルへの置き換え支援やオンボーディングプロセスのオペレーションノウハウは、組織にストックされていくノウハウであるといえます(オペレーショナルエクセレンス)。また、業務フローへの組み込みに成功したユーザーは、今後追加IDを発注する顧客として、ストック性のアセットとみることもできます。

③お金の投下先

- CSあるいは営業人員数

- 採用した社員への教育コスト

マッチングプラットフォームのビジネス(デマンドサイド、Airbnbなど)

①事業のスケール

- UX貢献:エリアごとの需要に対してマッチングが成立しなければ何も意味をなさないため、エリア単位でサプライヤーの数や品質が充実していること、そして適切なサプライヤーに出会えるという検索品質は、UXに非常に重要な要素となります。

- KPI:マッチングプラットフォームの事業においては、デマンドユーザー数、マッチ率、単価、再訪率などが重要な数値となります。

- 防御力:典型的なネットワーク効果の事例として、デマンド側の供給量とサプライ側の供給量の(バランスと)正の循環を生み出すことが重要となります。また、一定エリアの魅力的なサプライヤーを囲い込むことができれば、当該エリアに後発プレイヤーが参入してくることを防ぐことも可能になります。

②最も効果的

- 複数要素への影響:エリア単位で一定数のサプライヤーを確保し、検索性を担保することで、デマンドのUXが向上し、ユーザー数、マッチ率、単価、再訪率などのKPIにも良い影響を与えます。また、デマンド側の供給量とサプライ側の供給量の正の循環は強力なMoat(ネットワーク効果)となり、一定エリアを支配できれば競合の参入機会を消し去ることもできます。

- ストック性:サプライヤーは(もし定着させることができれば)、プラットフォームおけるストック性のあるアセットとなります。サプライヤーが増加したことで流入する顧客も、(もし定着させることができれば)ストックされる顧客基盤となります。また、検索性も、検索履歴やユーザーの行動履歴といったデータの分析を通じて精度を向上させ続けることができるため、ストック性の資産であるといえます。

③お金の投下先

- サプライヤー確保のためのマーケティング費用

- 検索エンジン開発のためのエンジニア費用

- サプライヤーや顧客の定着を促す補助機能開発のためのエンジニア費用

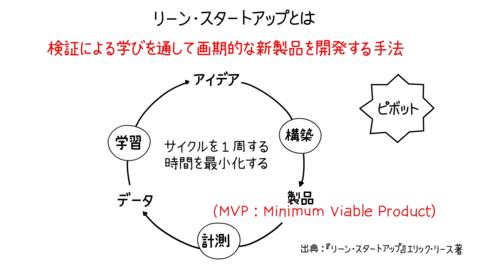

グロースドライバーは「相関関係」・「因果関係」分析で特定

成長ステージの記事で、シードステージは「理科の実験」と表現しました。理科の実験さながら、グロースドライバーを発見するためには、さまざまなデータポイントの数値を計測して、それが実際にUXの向上(これを計測するために、顧客・ユーザーが満足しているかどうかを判断するデータポイントを設定する必要があります。例えば、メディアだと「nか月後リテンションレート」などがこれに相当します。)、利益創出KPIの向上などに効果があるかを検証します。最初から厳密な効果性=因果関係の有無を明らかにするのは大変な労力を要するので、基本的には相関関係の有無を見ていくことになります。

どの数値とどの数値に相関関係があるかは、一定の仮説をもっておくにせよ、実際のところは計測してみないとわかりません。つまり、「意外な相関関係」を発見するためにも、考え得る限りのさまざまな数値を計測できる体制を整えておくことが非常に重要となります。

そして、重要なのは、見つけた“相関”関係から、“因果”関係を自分なりに見出すことです。因果関係が見つかれば、主体的に“因”に働きかける(つまり、資本投下する)ことで、求める“果”を手に入れることができます。

プロダクトをローンチして間もないと、どうしても営業やプロダクトの開発に意識が向きがちですが、事業をスケールさせることを見越して事業にかかわる指標をしっかり計測できるようにデータ基盤を整えておくことが大切です。

なお、防御力に貢献してくれそうかどうかは、この時点では相関関係すら計測できないので、経験則から推論を行うことになります。

KSFとグロースドライバーは別概念

KSFとは、それを押さえた場合は業界攻略ができる(確率が飛躍的に高まる)事業要素のことを意味します。これは必ずしも定量的に計測できるもの、お金で解決できるものとは限らない点において、グロースドライバーと必ずしも一致するものではありません(逆に言うと、一致する場合もあり得ます)。

例えば、弁護士ドットコムは、弁護士会との適切なリレーションを構築したこともあり、無事サービスを普及させることに成功しましたが、このようなパブリックアフェアーズ機能や、業界内でのポジショニングも、KSFとなることがあります。

KPIとは、その名のとおり、経営上重要な指標となります。KGIの先行指標として、経営状況の良し悪しを早期に把握・モニタリングする数値です。グロースドライバーは、このKPIを改善するために最も効果的な資金投下ポイントを意味します。グロースドライバーはサブKPIと呼ばれることもあるように、KPIに含まれる概念だと理解しておいて問題ないでしょう。

例えば、弁護士ドットコムの「弁護士ドットコム」事業については、月間のサイト訪問者数、有料課金ユーザー数、弁護士登録者数などが、IR資料においてKPIとして開示されています。これらのKPIに先行するサブKPI=グロースドライバーとしては、次のようなものが考えられます。

法律相談のQAが蓄積されることで、SEOが強化され、ユーザーの回遊性が向上し、その結果、メディア価値が高いと判断した弁護士側の登録者も増えるというサイクルがあるのだとしたら、例えば、法律相談のQAの蓄積数がグロースドライバーの1つなのではないでしょうか。

このグロースドライバーを成長させるために、例えば大手メディアと提携して法的トピックに関心のあるユーザーが流入する仕組みを構築したり、あるいは、弁護士が積極的に質問に回答するような施策について、積極的にリソース投下を行うことになります。

おわりに

本記事では「なぜスタートアップはグロースドライバーを特定することが重要なのか」という出発点から、グロースドライバーの定義やその特定方法についての考えを整理しました。あくまでも筆者なりの個人的な整理であり、これとは異なった考え方も多数あるかと思います。

しかし、成長フェーズにおいて、「限られた資金を効果的に用いるとしたら、どこに投下するべきなのか」というテーマは普遍的です。これを機に、いま想定している資金使途が本当に効果的なものなのか、改めて検討してみてはいかがでしょうか。

ニュースレターでは、GCPからの知見や特別なイベントの情報等について定期的にお届けいたします。是非ニュースレターにご登録ください。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)