様々なメンバーが集まって1つのプロジェクトに取り組むことで社員の意識を変え、組織変革や新規事業促進につなげる――グロービスと共にこうした「On the Project Training」に挑戦した企業の事例を紹介する本シリーズ。今回は顧客視点の商品開発を促すプロジェクトに取り組んだ、花王の安藤賢治氏と大隅信三氏に話をうかがった。(文=荻島央江)

「行動変容」というキーワードが商品開発の突破口に

西:2017年1月から7月までの約半年間、「On the Project Training」に取り組んだ。花王の研究開発部門である商品開発研究所と基盤技術研究所に所属するメンバーが参加した。特徴的なのは、研究所で実際に進められているものの中から4つのテーマをピックアップし、プロジェクト形式で上市を進めたこと。

安藤さんはサニタリー関係の商品開発プロジェクトに、プロジェクトマネジャーとして参加した。すでにサンプルが出来上がっていた段階で、私たち外部の人間からあれこれ言われるのはやっかいだと思わなかったか。

安藤:私自身がこのテーマを選んだ。というのも、私が抱えるテーマの中で最も重要なテーマだからだ。なかなか壁を突破できずにいたので、それを打ち破るためにどう取り組んでいくべきかアドバイスをほしかったのも選択した理由の1つ。

西:打ち破れなかった壁とは。

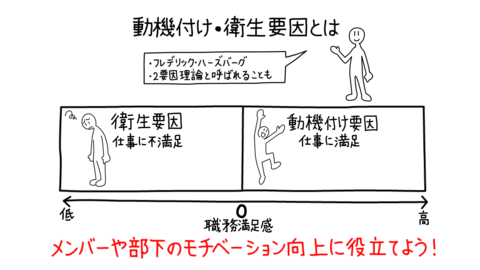

安藤:今開発中の商品をお客様の手に取ってもらうには、お客様の意識を変え、行動を変えてもらわなければならない。そのための明確な打ち手が見つかっていなかった。

西:以前から開発チーム内で課題として上がっていたのか。

安藤:ぼんやりあったが、今回のプロジェクトで「行動変容」という的確な言葉を示してもらった格好だ。

外からの揺さぶりで思考の枠組みを外す

西:ほかに、どんな期待をしていたか。

安藤:私が属する商品開発研究所は、商品ブランドを統括するマーケティング部門(事業部)と緊密な連携を取り、商品の発売や改良に関わる研究を進めている。これまでは事業部任せで、商品の「出口」まで考えることはしてこなかった。しかし、今は「初めから顧客にとっての価値を意識した研究開発をしよう」と言われている。

今回のプロジェクトは、マーケティングを基礎から学ぶ座学のほか、どういう売り場で、どういう売り方をして、どんな訴求をしていくのかをすべてひっくるめて具体的に落とし込んでいくプログラム。そこに魅力を感じた。研究開発部門はマーケティングについて知らない人が多い。メンバーの成長につながるからぜひやりたいと思った。

西:私たちもマーケティングの観点でもっと違う角度から物事が見られないか、特にユーザーの観点で価値があるか、意図的に何度も問い、揺さぶりをかけた。

最初は現状の延長上で考えているという印象だった。でもそのうち商品そのものの概念を変え、売り場を変えようという意見が出てきた。ここにきて、製品コンセプトそのものに対しての揺さぶり。正直、どう思ったか。

安藤:現状、ドラッグストアの商品陳列のフェイス面積がそのままシェアになっている。お客様は「この商品が欲しい」というより、さほど思い入れはなく棚から選んでいる。そういう世界を壊したい。それにはどんな戦い方があるのかとずっと考えていたので、すんなり受け入れられた。

西:その意味では、外野から意図的に揺さぶりをかけるのも1つの手かもしれない。

安藤:プログラムという枠組みにはめ込んだことで、ちょっと飛んだ発想でものを考えられたと思う。

顧客インサイトを重視する組織へ

西:花王は技術視点が強いと感じる。何ができるかの機能は語れるけど、それがユーザーにとってどううれしいのかと置き換えた瞬間に、なかなか言葉が出にくいようだ。顧客視点で見ることがあまり得意ではないのか。

安藤:確かに、学術的に掘り込んで、世界的レベルで技術を確立したものの、具体的な使い道がないこともある。商品の価値として落とし込まれていないのかもしれない。

西:顧客インサイト(顧客自身が気づいていないニーズ)に、どれくらい花王の研究員が触れているかが大事。そのプロセスにあまり時間が取れていない印象だ。

安藤:そういう風土をいかに組織の中につくれるか。他部門のせいにしたり、合理性や効率性を追求したりするのではなく、自分たちが変わって、新しいものを生み出そうとするハングリーな気持ちがあって創り出していくものなのだろう。

西:プロジェクトが始まったばかりの頃は、顧客の需要に対してニーズの話が多かった。でも、顧客の行動変容は顧客インサイトを知らないと起こせない。最終的には、ユーザーに対する感度が変わってきたと感じた。

安藤:私たちは日々多くの調査をしているが、最近は顧客インサイトを特に深掘りして、どういう仮説が立てられるのかを探しながら聞いているメンバーが多いと感じる。

西:今回のプロジェクトでは、三千数百人を束ねる研究開発部門統括の長谷部さんが最初にメンバーに対して思いを語り、中間でレビューを入れて、最終報告でフィードバックしてくれた。どう思ったか。

安藤:長谷部さんと直接話す機会のないメンバーが多かったので、「面白いじゃない」とか、具体的に「こうしたら?」とアドバイスをもらえたことは刺激になり良かった。メンバーのやる気に直結した。

西:長谷部さんは「小さく考えないでほしい」と特に強調していた。ターゲットを具体的に絞り込んでしまいがちなのか。

安藤:なりがちだ。創造と革新に対する飢えがあって、自分の裁量でどこまでもとことんやっていこうという人でないと、なかなか枠を取り払って考えられない。今回の経験を生かして、今後は念頭に置きたいと思う。開発者本人の気持ちがいいだけの仕事では、いいものを生まない。戦いまくって、打たれまくって、壁にぶつかって、それでもやっぱり逞しく実現できた技術が本物だ。

顧客視点がメンバーの意欲をさらに引き出す

西:一方、大隅さんはヘアケア商品のプロジェクトチームのメンバー。参加が決まったときどう思ったか。

大隅:プログラムの詳細は聞いていなかったが、面白そうだと思った。参加にあたって、「これは会社主催で研修的要素はあるけど、あくまで実務だ」と強く言われたので、その意識を持って参加した。半分、講義、半分実務。講義もすごく興味深かった。

西:とりわけ印象に残っていることは。

大隅:4チームが切磋琢磨しながら進めたこと。通常、研究発表会のような舞台はあるが、他の部署のメンバーと密なディスカッションをする場はなかなかないので良かった。研究者でありながら、一消費者としての鋭い顧客視線に立った意見は参考になった。

西:何か自分の中で変化はあったか。

大隅:大きく変わった。今までどちらかというと、技術オリエンテッドな考え方でずっとやっていたが、シーズをいかに商品化していくかを考えるようになった。男性2人、女性3人のチーム編成が良かったと思う。いろいろな発想を持った人がいて、視野がぐっと広がった。おかげでどんどんいいアイデアが出た。

今回、途中で大きく方向転換した。顧客インサイトを深掘りしていく中で、メンバーが技術起点ではなく、顧客ニーズの方向へ振ってくれた。グロービスの講師がそちらへうまく導いてくれたと思う。

西:プロジェクトがなかったとしても、意図的につくり出すことは可能か。

大隅:何かきっかけがいると思う。意見を聞いてくれる上司がいたり、そういう場があったり。当社は比較的そういう場を用意してくれる。ただ、それをもう一段進めるにはそれだけでは足りず、今回のプロジェクトのような機会が必要だったのかもしれない。

西:上市のタイミングが迫る中で、プロジェクトの途中でテーマを変えるのは勇気が要る決断だったのでは。決定までに葛藤はあったのか。

大隅:葛藤はなかった。SWOT分析で強みを見ていくとファクトが物語っていたし、花王やブランドの資産を総合的に考えると、誰が見ても方向転換は自明の理だった。むしろよく承諾してくれたと思う。

西:方向転換の必要性をきちんと資料に落として、上の人も「そうだよね」と納得するものを提示できたのがよかったのでは。

やる気のある状態をつくるのは大事なイシュー。今回のプロジェクトが壁を乗り越えていく、チームがまとまっていくきっかけになっていたらうれしい。

安藤:われわれは人づくりが仕事。いい人材を育て、いい風土を醸成し、結果として、強い組織になるといい。

西:一方で、プロジェクトは刺激だと思っている。ずっと続けるわけにもいかない、たまにやるのがいい。今後、内部で意図的に仕組みとして落としていけそうか。

安藤:できるのではないか。まずは、私のマネジメントの範囲の中で、お客様の本質をよく見て、生み出した技術の価値を最大化してお伝えできるようにすることを意識的にやってもらう考えだ。今回のプロジェクトを通じて、商品化に向けたところの共通言語ができた気がしている。

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)