グロービスが設立したシンクタンクであるテクノベート経営研究所、通称:TechMaRI(テクマリ)。グロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)共同創業パートナーであり、TechMaRI初代所長を務める仮屋薗 聡一と、同じく副所長を務め、グロービス経営大学院で創造系(ベンチャー関連)科目をリードしてきた髙原 康次の対談をお届けする。

前編では、GCPの支援の歩みから、日本のスタートアップエコシステムに起こってきた変化を辿ってきた。後編ではこの変化に応じていま起業家に求められる素養やスキル、それらを踏まえグロービスMBAが取り組んできた起業家教育の成果、そしてTechMaRIの今後の展望について語る。

起業家の姿勢、そして求められている変化と進化

髙原:ここまで、日本のスタートアップエコシステムで2010年代に起きた変化について話してきました。

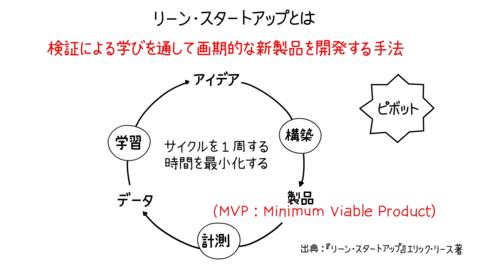

これに応じて、スタートアップ経営者にも変化があったように思います。以前は「ベンチャーをやるには気合い、根性、そしてリスクを顧みない姿勢」が求められていましたが、今は同時に、経営のノウハウを蓄積して更新し続けるなど、成功に向けた継続的な努力とスマートなリスクテイクが必要とされています。こうした変化に対して、私たち経営大学院もカリキュラムのアップデートを続けなければいけません。

仮屋薗:意識や取り組み内容も大きく変わってきていますね。元々スタートアップ起業家は、気合や根性でやりきる、あるいは欲求ドライブで動くといった人が多かったように思います。

しかし今は、スタートアップを通じて社会に貢献したいという意識が高まり、優秀な人材がスタートアップを志すようになりました。東日本大震災で、日本社会が未曾有の危機に直面したこともあり、考えが変わってきたのだと思います。結果、社会に貢献し変革しようとする事業が数多く立ち上がっています。そういった経緯も、この10年の大事なポイントだったのかなと感じます。

髙原:こうした変化を経て、いまの日本においてスタートアップ起業家や経営者が留意すべき点はどのような点があるとお考えですか。

仮屋園:日本のスタートアップの特徴として、「会社が起業家自身の人生そのもの」であるということが多いんです。創業者がずっと経営に居続け、M&Aやバトンタッチできないなどして、あまり新陳代謝が起こってこなかったという現象もある。

しかし、ここまでお話ししてきたように、最近では多くのスタートアップが社会課題解決型のテーマに取り組むようになったこともあり、事業のダイナミズムや時間軸の変化、グローバル化などによってスケールが大きくなってきました。単純なプロダクトを提供している会社から社会にインパクトを与える責任ある「企業」にスタートアップが成長する必要があります。

すると、スタートアップ経営者の役割や能力がステージごとに再定義されてきます。0→1、あるいは1→10、それ以降の各ステージにおいて力のかけ方や、経営者として社内外を俯瞰して働きかけていく視座が重要になってきているんです。

スタートアップを経営する「企業家」になっていく

髙原:確かに0→1は、プロダクト・マーケット・フィットをするまでと捉えると、顧客課題の探索とソリューション構築が重要ですね。一方で、1→10では、競合に先駆けて先行投資を行いシェアを確保しつつ会社としてPDCAサイクルが回るような組織構築が重要になります。経営者の役割が大きく変わりますよね。デカコーンともなると「社内外を俯瞰して」といっても、取り組む業種・業態、企業の発展経路によって考えるべきポイントも変わってきます。単純にマーケットや顧客だけを見ていればよいのかというと、そうではないということもあるでしょう。

仮屋薗:このような状況下で起業家も、自分たちがいまどのステージで、いまの経営陣はどういうところが得意か、これからどういうところを目指していくか、を模索し続けなければいけないと思います。

そして、髙原さんが言うような、プレイヤーとして突破することからスタートし、スケールしていくという定石化された経営手法を踏まえると同時に、デカコーンを目指すためには、急速に変化するテクノロジーの動きや政策、人口動態の変化から起こる産業構造のゆらぎも見ていかなければなりません。ゆらぎが本質的な変化を引き起こす事業機会となるかどうかを見極めるために、場合によっては、その産業の歴史も紐解いて考えていく必要があります。

その上で、未来の産業構造を予測してエコシステムに貢献していき、自社の存在意義への理解を獲得していく。変化を恐れる社会との対話にも向き合う。多様な主体とのコミュニケーションは非常に重要です。

これらを考慮に入れながら、顧客の成功を実現し、優秀な人材を集め、求心力を持ったビジョンを提示し、事業を成長させていく。かなり大変なことですが、これこそが起業家がデカコーンを目指すために必要な「企業家」へと役割を変えていくことです。

髙原:確かに仮屋薗さんがおっしゃる通り、デカコーンとなる社会的な影響力の高い事業で、全てのステージを起業家1人でやりきる難易度は非常に高い。チームを作り、そしてエコシステムに貢献しながら社会を変えていくことが企業家の役割になってきているのだな、と最近はつくづく感じますね。

研究から実践まで スタートアップを支援してきたグロービスMBA

仮屋薗:ここまでGCPの支援を通じて見えてきた起業家の変化をお話ししてきましたが、グロービス経営大学院は起業家人材を数多く輩出してきましたね。

投資先や外部のビジネスプランコンテストでも「私、実はグロービス卒業生なんです」という方とよく会うんです。グロービスMBAを卒業した学生の皆さんがスタートアップやイノベーションに対し意識を向けるようになるポイントはどこにあるのでしょうか。

髙原:何よりも、大学院の先輩で起業し成功した人がいるというのは、励まされると思います。卒業生の中からはi-plugやCaSyなどIPOに至るスタートアップも生まれてきています。先輩起業家は、学生たちの起業に向けて貢献してくれていて、例えばi-plugの中野CEOは、大学院の公認クラブ、グロービス・アントレプレナーズ・クラブで講演したり懇親会に参加したりしてくれています。

先輩起業家への憧れが醸成される中で、グロービス経営大学院の各取り組みも起業に向けた下支えになっていると思います。

そのひとつは、講義中でのケース学習です。グロービス経営大学院では、テクノロジーとイノベーションを組み合わせた新しい経営=「テクノベート経営」につながる学びを重視しており、多くのコースでテクノベートにまつわるケースを取り上げ、そのケースの主人公として経営を疑似体験しています。テクノベートが必要とされる場面は新規事業創造と深くつながりますから、つまりあらゆる講義を通じて自然と新規事業創造の経営手法が高まりやすい状況です。

また、興味を持った学生には更に、創造系と呼ばれる起業や事業創造にまつわる専門的な講座が用意されています。これらの講座は2003年のグロービス経営大学院の前身のプログラムからスタートし、時代の変化に対応してアップデートを続けています。国内外のユニコーン企業の事例を学ぶ「ベンチャー戦略プランニング」講座などはその例です。

加えてグロービス在卒生がこうした学びを統合し、起業に踏み切り成長を加速するためのビジネスプランコンテストであるG-CHALLENGEを2013年から開催しています。2022年からは、G-CHALLENGEに向けた半年間の伴走プログラム、G-INCUBATEを授業として在校生に提供しています。

仮屋薗:日本には数多くのMBAスクールがありますが、その多くは大企業を研究対象の主体としています。スタートアップに関する知見を蓄積したり、海外から取り入れたりするという点においては、まだまだ足りないところがあるように思います。

ベンチャーキャピタル(以下「VC」)の立場からしても、スタートアップにまつわる知恵のプラットフォームは非常に重要なものであり、社会全体としてもニーズがあると感じています。その点で、グロービスMBAが果たす役割は大きいですね。

髙原:日本のスタートアップに関する専門的な研究がほとんどないことには、TechMaRIとしても注目しています。海外の事例を参考にしながら日本に置き換えることで、しっかりと体系化された知見を蓄積し、より効果的な支援を提供していくべく知見を磨いていければと思います。

スタートアップに訪れているチャンスを、エコシステム全体で掴んでいく

髙原:近年はスタートアップ支援の方法も、個別支援からコミュニティ支援へと移行しています。ここでもこれまで大学院アルムナイの輪、あるいはG1サミットなどでコミュニティ型支援を行ってきたグロービスらしい支援ができそうです。

仮屋薗:私は2010年代に入ってから、ベンチャーキャピタル協会の会長を務めることになりました。この活動の中でも日本全体の競争力を高めるためにはコミュニティを更に超えてエコシステムとして取り組む必要があると感じています。

知見は個人に蓄積されます。1つの企業の中であっても、マーケティングやITインフラなどそれぞれの領域で本質的な知見を持っている人は様々な場所に点在しています。

現在のスタートアップエコシステムは、VCほか投資家、起業家、そしてプロ経営者といった人々によって構成されていますが、実は、もっと多くの分野に「スタートアップのエキスパート」が存在します。彼らエキスパートを見つけ、持ちあわせた多様な経験や知見を形式知化し、有機的につなげていけば、非常に再現性の高い起業プロセスをつくることができるでしょう。

GCPは培った知見を自身で活かすだけでなく、独立系VCや金融機関系、CVCなど、存在する様々なVCを巻き込んで、業界全体で一丸となって、産業創造に取り組んでいくためのコミュニティを作り上げてきました。こうした成果が、私たちにとって最大のポイントであり、グロービスの存在意義でもあるのではないでしょうか。

この流れを汲み、TechMaRIはそれぞれのハブとなることでもスタートアップへの統合的な支援を行っていきたい。こうしたミッションを意図した機関はこれまでありませんでしたが、われわれが先陣を切りながら、まず始めることが必要だと思います。

髙原:本日の話の全体を通じ、いま日本のスタートアップにはチャンスが訪れていると、改めて感じますね。そんな中で、既に得られている経験知を新しくチャレンジする方に共有していくことは、本当に意義ある活動だなと思います。

TechMaRIが加わることで、グロービスのスタートアップエコシステムへの支援体制はますます強化されていきます。社会価値の創造を研究と実践の両面で実現していくテクノベート経営研究所の活動を、ぜひ応援いただければと思います。本日はありがとうございました。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)