「治療用アプリの開発と医療サービスの提供を通じてメンタルヘルス医療を当たり前にする」を掲げるスタートアップ・emol。2025年始にグロービス・キャピタル・パートナーズからの支援を含めた3.15億円のシリーズA調達を発表した同社は、過去グロービスのアクセラレータープログラム・G-STARTUPの採択を経ており、グロービスの「創造の生態系」を活用する企業のひとつだ。

今回はこのemolのCEO・千頭沙織氏と、GCPからemolと伴走するキャピタリストの中安杏奈を招き、同社のここまでの歩みと、メンタルヘルス・医療領域に対する取り組みや想いを伺う。聞き手はG-STARTUP事務局長の田村。

「デジタルの力で精神療法へのアクセシビリティを向上する」

田村:まずはemolが取り組んでいる事業について教えてください。

千頭:emolが目指しているのは認知行動療法を普及させて精神疾患治療へのアクセシビリティを向上させること、またそこからの治療の選択肢を増やすことです。特にいま力を入れているのは治療用アプリ事業で、中でも強迫症向けの開発をメインパイプラインとしています。

認知行動療法とは「現実の受け取り方」や「ものの見方」といった認知に働きかけ、心のストレスを軽くしていく治療法*1ですが、これ自体、“医療と非医療のグラデーション”の部分にあります。アプリまたは対人、あるいはアプリと対人の組み合わせをうまく使って、介入強度を調整し、患者さんに合わせながら包括的なサポートができるよう、開発を進めています。

田村:千頭さんは、G-STARTUP(以下G-STA)ではロールモデル的な存在なんです。G-STAには2回参加されて、初回はIncubate Track、次はステップアップしてMain Trackに採択されました*2。そしてさらに今回、GCPからの投資を含む3.15億円のシリーズA調達ということで、グロービスの創造の生態系をフルに活用いただいています。

G-STA採択当時は、ユーザーが増える一方、「どう売っていくか」に悩まれてB2Bモデルを模索していた印象があります。現在のB2Cメインのモデルに至るまでの変遷を振り返っていただけますか。

千頭:もともと自分自身がサービスターゲットだったのですが、人に相談することにもストレスを感じるタイプでした。そこで、ドラえもんのような“人ではない、気軽に話せる友達に相談できるアプリ”を作りたいと考えたんです。そこで「ロク」というキャラクターに相談するアプリを開発したところ、思ったよりユーザーに支持されて。これがスタートです。

千頭:しかし事業化しようとすると、B2Cで売上を立てるのは難しいものでした。また、キャラクターと話すことはストレス解消にはなるものの、本質的なメンタルケアに繋がっていないのではないかという疑問もありました。

そこで、私自身も過去に受けた認知行動療法の機能を搭載すれば、「ただ悩みを聞くだけ」ではないアプリになるのではないか。これなら企業向けにも売れて、売上も立てられるはず。そう考え、B2Bモデルの構想を進めて行きました。

田村:そこから、なぜ方向転換をすることになったのでしょうか。

千頭: G-STA参加中もB2Bモデルを模索していたのですが、「私が本当に実現したいこととは少しズレている」と感じるようになっていきました。

というのも、実際企業の方とお話してみると、経営層は取り組みが企業のPRの一環にもなるので導入を進めようとするのですが、担当者レベルの温度感はあまり高くないことがわかっていったんです。手間が増えるだけ、メンタルが弱っている人にはむしろ……、といった考えに近い空気があるようでした。

こうした経験から、日本におけるメンタルケアの軽視に課題意識が高まりましたし、同時に「企業向けにメンタルケアのサービスを提供しても、必要な人にサポートが届きにくいのでは」と考えるようになり、ニーズが最も切実な層に向けたサービス=コンシューマーの治療を含めた方向へ舵を切る決断をしました。

病気に気づく前から治療後までの“ぺイシェントジャーニー”を支える――PCP構想とは?

田村:B2Cにフォーカスした現在、emolはどのような世界を実現しようとしているのでしょうか。

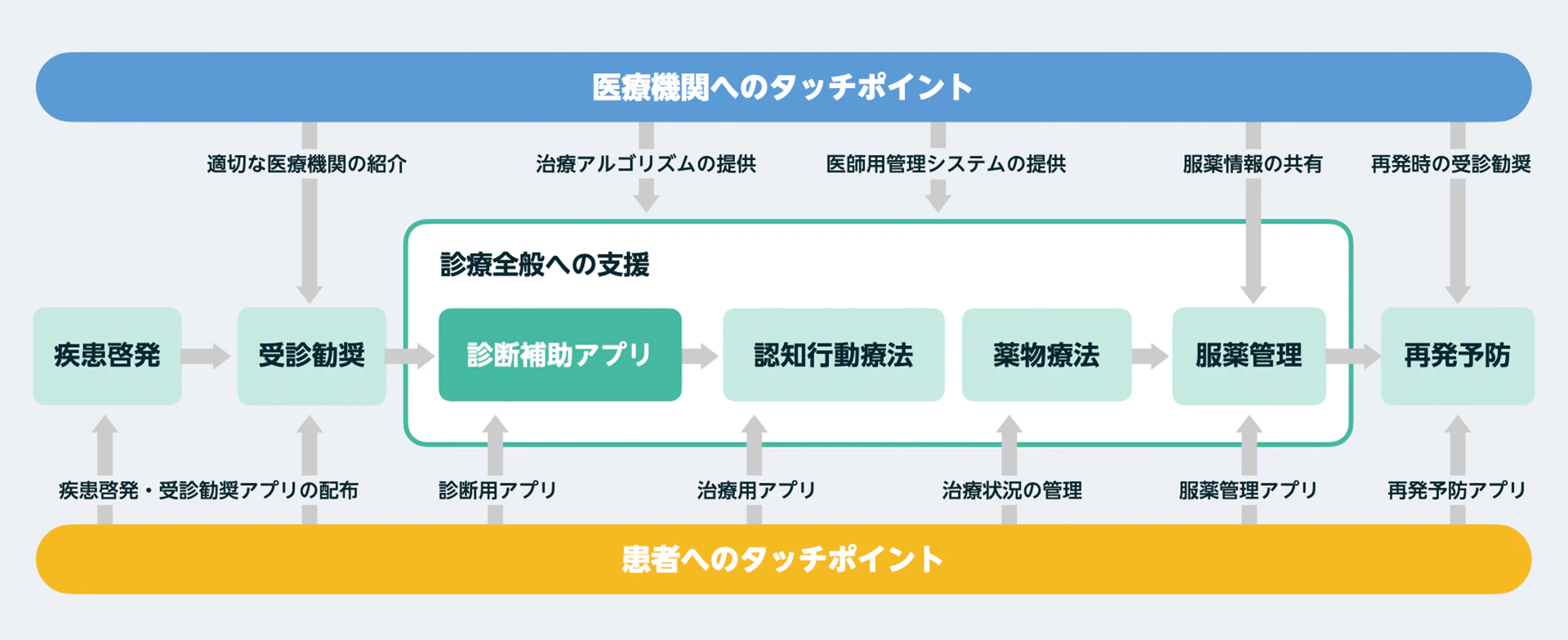

千頭:キーワードになるのがPatient Care Program、略してPCPです。これはカスタマージャーニーのように患者さんの治療に関わる体験の流れを“ぺイシェントジャーニー”として捉え、啓発から受診、治療あるいは医療に行くほどではないが必要とされるサポート、そして予防までの一連の流れを包括的にサポートするものです。

うつ病は比較的有名ですが、強迫症(強迫性障害)ほかの不安障害などはあまり認知されていないのが現状です。しかし例えば強迫症は、調査にもよりますが、100人中1~4人は経験する*3とされています。ただそういった方々には、自分の罹患に気付かず「なんとなく生きづらい」と感じているままの人も多い。そこでまずは各疾患の啓発を行い、もしかしたら自分が不安障害かも、ADHDかも、と考えてもらいます。

疾患の可能性を自覚した後は、例えば専門機関を受診しようと考える人もいれば、病院に行くほどではないが気軽にケアできる方法が欲しい人もいます。そこで認知行動療法を非医療の範囲で提供したり、実際に強迫症の診断・治療を受けられるクリニックへ送客したりという、その後のアクションのサポートを行います。最終的には寛解・完治後の再発予防までを支援する。これがemolの実現を目指すPCPです。

医療を事業領域に含めると時間もかかるし、認可も必要になります。しかしこのピースがなければ、疾患に関わる体験の包括的なカバーはできない。だからこそ、最終的に目指している形を実現するために向き合うべきと判断しました。

医師でない起業家が医療界で信頼を勝ち取ったこと

田村:そうした医療を含めたサービスへのシフトの中で、今回の調達活動を始められたのでしょうか。

千頭:治療用アプリの研究がある程度進んできて、今後のステップとして 、探索的治験(フェーズ2 第2相試験*4)の準備を進めることや、いまのPCPにつながる構想などの周辺領域強化を見据えて考えていました。

田村:そこで出会ったのが中安さんですね。中安さんは医師としてキャリアをスタートさせた後、キャピタリストへ転身されたというご経歴をお持ちです。知見を踏まえて、emolにはどのような第一印象を持たれたのでしょうか。

中安:前々から「日本のメンタルヘルス領域からはキーとなるスタートアップが出てくるはず」とは思っていたので、期待感はありました。一方、治療用アプリ市場にはハードルが多く、アメリカでも状況が不安定だったことから、「本当にスケールするのか?」という懸念も同時にありました。

ただ、PCPの話を聞いたときに、「海外でも事例が出てくるなか期待したいケア&ビジネスモデルで、アプリ単体ではなく周辺領域を含めた事業として成立する可能性が高い」と感じたんです。そこで興味がわいて、深掘りすることにしました。

千頭:ちょうどその頃、ある企業の治療用アプリが保険適用されなかったというニュースがあり、「治療用アプリだけを軸にしていると、成長はおろか会社の継続すら危うくなるのでは」と感じたんです。そのタイミングでヘルスケアの専門家である中安さんに事業をしっかり理解いただいて、「治療用アプリをきちんと作ることは前提として、周辺領域も強化することで価値を高めるべきだ」という話ができたのは大きかったですし、結果PCPをより重視する方向に戦略をシフトしていました。

中安:治療用アプリ自体は承認を行っているPMDA(医薬品医療機器総合機構)でも積極的にサポートしていく流れがあります。承認・保険適用がうまく行く保証はありませんが、実際にお話を伺って協業する医師の先生方の巻き込みが素晴らしいと思っていたので、きっとうまく行くのではと思いました。

田村:その点、先生方をどう巻き込み、関係を深めていけたと思いますか。

千頭:運もよかったと思います。当時住んでいた関西はディープテックやヘルスケアのスタートアップが盛んで、東京に比べ長期的に事業を育てる風土があります。サポートを受けていた神戸医療産業都市推進機構に「こんな治療用アプリを作っていて、不安症の領域で研究を進めたい」と相談していました。そこで紹介いただいた兵庫医科大学病院の先生がちょうど、「治療用アプリを研究したいが、費用や具体的な開発方法などで課題が……」と考えていたところに、われわれがやってきたようなんです。なので、とりあえず一緒にやってみようと思っていただけて(笑) この兵庫医科大学病院さんとの共同研究をきっかけに、他の先生方からも声をかけていただけるようになりました。

振り返ると、先生方に任せきりにするのではなく、医師も心理士もいない自分たちなりにでも勉強して、エビデンスにこだわる姿勢を認めて頂けたとは思います。日々現場の先生方が患者さんとどう接するか、患者さんがどんな悩みを抱えていて、どう治療が進んでいるのかを丁寧に聞き、理解しながら進めていきました。

中安:さらっと話されていますが、非常に大変なことなんです。医者同士なら仲間意識もあり話がスムーズに進みやすいですが、そうでない場合、信頼を得られるかどうかには非常に大きな壁があります。優れたエンジニアが良いプロダクトを作り、営業が売る、というだけでは成立せず、どんなに正しい戦略を持っていても医療界へのアプローチを間違えると前に進めない。ヘルスケアはそういう事業領域なんです。

しかしemolはそれを突破して、多くの先生方、それも他の精神科医や産業医の先生方に聞くと「あの先生が協力しているならすごい」という反応が返ってくるような方々からの信頼を獲得し、協業しています。またさらに学会を巻き込み、現場の医師の行動変容を促し、コンシューマーの意識まで変えていこうとしている。そういった巻き込み力や、信頼を獲得する力、そして「この領域をどうにかしたい」という強いパッションや、深い領域の知見もある。だからこそ本気で実行できる、本当に稀有なチームなのだと思い、応援させていただくことにしました。

(つづく)

<注/参考文献>

- *1:うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)|厚生労働省

- *2 注 :G-STARTUPでは現在、Trackを分けずに採択を行っている。当時は、同じプログラムの中で、G-STARTUPファンドからの500万円の出資、多くの投資家が集まるDemodayでのピッチ機会などが得られるMain Trackと、これらは受けられないものの、成功した起業家やベンチャー支援の専門家などによる講義やグループメンタリングが受けられるIncubate Trackに分かれていた。

- *3:強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用)|厚生労働省

- *4:比較的少数の患者に対して、有効性・安全性・薬物動態などを検討し、有効で安全な投薬量や投薬方法を確認する段階の試験。

<おすすめの動画>

- 職場におけるメンタルヘルスについて関心をお持ちの方に

- マネジャーが知っておくべきメンタルヘルス用語 ~職場のメンタルヘルスケア~|GLOBIS学び放題

- 職場のメンタルヘルス・マネジメント|GLOBIS学び放題

- ヘルスケア領域ほかでのビジネスや起業・事業開発に関心のある方に

- 製薬・医療メーカーのマーケティング「業界のカギ」|GLOBIS学び放題

- はじめてのビジネスプランニング|GLOBIS学び放題

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)