均一ではない世界において、その違いにどのように対処していけばよいのだろうか。グローバルに競争優位を築くために大事な観点は何だろうか。どんな戦い方があるのかを見ていこう。GLOBISのグローバル研修事業に10年以上関与してきたグロービス経営大学院教員の河尻陽一郎が解説する。

同じを活かすか、違いを活かすか

違いに対する戦い方は、シンプルに言えば、同じを活かすか、違いを活かすかだ。

第3回にI(Integration:グローバル統合)-R(Responsiveness:現地適応)フレームワークをご紹介した。製品のニーズや事業経済性の観点から戦い方が異なるというものだった。そのエッセンスは、何をどの程度まとめる(統合する)ほうがよいかという観点だ。言い換えれば、“同じ”を活かせるかどうか。

グローバルの複数市場を越えて同じ部分を見出し、それをまとめることで勝負しようという考え方だ。たとえば、複数市場で販売する複数製品のうち、コストの大部分を占める共通部品を同一生産設備でまとめて生産する。あるいは、

もう一方は、違いを活かせるか。昔からよくある事例は、コストの低い市場で生産した製品を、コストの高い市場に持ち込んでコスト優位を実現するというものだ。たとえば、ベトナム産のアパレル。日本で見ることも多い。人件費などのコスト差を活かして、相対的に安いところで作り、コストの高い市場に持ちこんで販売する。

あるいは、反対にイメージを活かすやり方もある。たとえば、フランス産のワイン。日本人からすると、フランスという国の持つイメージがワインに高級感を与える(と思うのは、筆者の思い込みかもしれないが)。結果として高い価格でも購入しようと思う。この場合は、それぞれの市場に存在するイメージの違いを活かして、差別化(高い価格を支払う)を実現している。

トリプルA戦略と現地適応の位置づけ

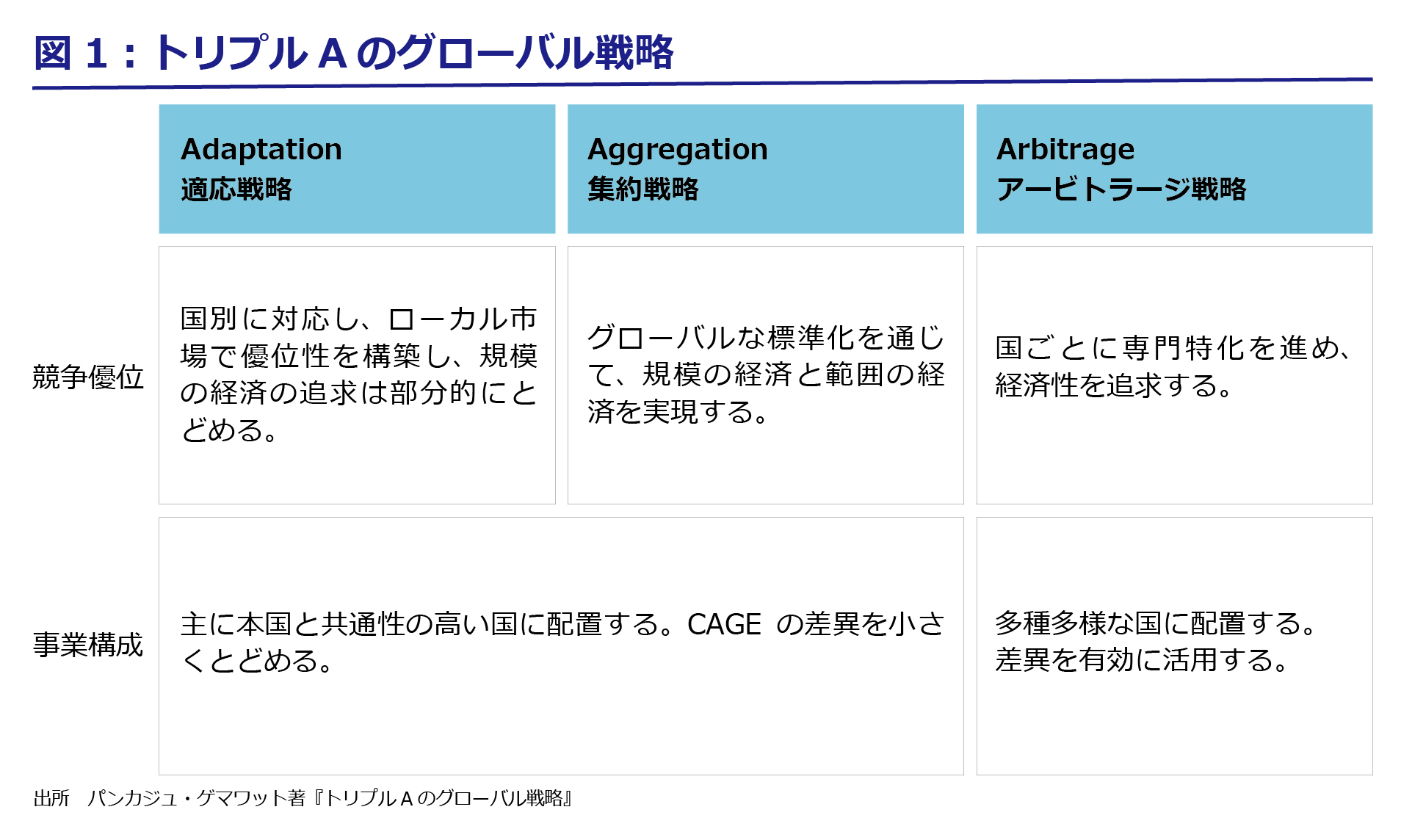

ニューヨーク大学レナード・N・スターン・スクールとIESEビジネススクールの教授であるパンカジュ・ゲマワット(Pankaj Ghemawat)は、こうした差異を扱う戦い方を「トリプルAのグローバル戦略」としてまとめている。

集約戦略が“同じ”を活かす場合、アービトラージ戦略が“違い”を活かす場合だ。では、適応戦略はどう位置付けられるのか。

第3回では、「IとRのバランスのとり方が、競争上の腕の見せ所」と述べたが、ここでは「現地適応のさじ加減が腕の見せ所」と言い換えたい。現地適応には相反する2つの側面がある。適応不足と適応の限界である。ゲマワットの指摘を引用したい。

「国際ビジネスにおける最大の失敗の多くは、重要な差異への適応不足が原因である。」*1

第4回で見たようにビジネスリーダーはグローバル化の度合いを過大評価する傾向にある。その結果、差異を過小評価しかねない。また、多くの企業にとって、海外事業は新規事業であり、差異を調整するために必要なリソースを獲得することが簡単ではない。その結果、IとRのバランスの議論になると、Iの力が強くなりすぎる傾向があるわけだ。

ただし、単に現地適応だけを追求すれば勝てるわけではないのは、前回議論した通りである。ふつうは「よそ者の負債」などにより、コスト構造上不利になり、苦戦する。したがい、「適応だけに集中して集約ないしアービトラージの余地を残さない戦略は、ほとんど価値を生み出さない」*2とゲマワットは指摘する。

現地適応だけではほとんど価値を生み出さないという表現は強い。海外現地法人にいて、なんとか現地適応の度合いを高めたいと考えている立場でこのメッセージを見ると思うと胸が痛い。「よそ者の負債」により、単に現地適応だけでは勝負にならないことは現地にいればわかっている。それでも一定の現地適応が必要だし、自社のグローバルのリソースを何らかの形で活用することも必要なのだ。同じを活かすか、違いを活かすか、その両方か。

グローバルに競争優位を築くためには、同じと違いを活かし、現地適応も目指す必要がある。この「さじ加減」は簡単な方程式ではない。すぐに答えが出るものではないので、時空を超えて、多くの関係者と調整することが求められる。次回はこうした「現地適応のさじ加減」の仕方を考えてみたい。

出所:*1, *2 パンカジュ・ゲマワット著『VUCA時代のグローバル戦略』(東洋経済新報社)

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)