政府によって「スタートアップ創出元年」と位置付けられた2022年。その施策の中では、「起業家や企業の新規事業担当者をシリコンバレー等の世界のイノベーション拠点に5年で1000名規模派遣する」など、大幅なスタートアップ支援策の拡充が発表された。そうした支援策の中核のひとつが、経済産業省とジェトロが主催してスタートアップや大企業で新規事業に挑戦する次世代のイノベーターを2015年度から育成してきたプログラム、「始動Next Innovator」である。

今回は「始動」をはじめ、数々のスタートアップ支援プログラムの創設に携わる経済産業省の石井芳明氏をお招きし、行政によるスタートアップ支援の取り組みについてインタビュー。石井氏が語る、日本のスタートアップが置かれている環境、海外に学ぶことの意義、そして起業家・ベンチャーキャピタリストにかける期待とは。始動2期生であり、グロービスのシードアクセラレータープログラムG-STARTUPで事務局長を務める田村が聞いた。(前後編、前編)

政府主催のイノベーター育成プログラム「始動」とは

田村:石井さんは現在、経済産業省の新規事業推進室長でいらっしゃいますね。

石井:元々僕は中小企業政策を志して経済産業省に入りました。途中でシリコンバレーと同じくベイエリアにあるバークレーに留学の機会があり、そこでスタートアップに出会ったんです。その後、経産省や内閣府でスタートアップに携わり、この領域には連続で10年ほど携わっていますね。

田村:岸田政権になり、2022年は「スタートアップ創出元年」と位置づけられています。ただ、これまでも政府はスタートアップ支援において様々な取り組みを進めてきており、そのひとつが私もお世話になった始動の取り組みだと思います。立ち上げまでの流れを教えて頂けますでしょうか。

石井:自民党政権になりスタートアップが政策の柱となったのが、2012年末から2013年にかけての頃。そこから強化策が打たれていくのですが、ひとつエポックメイキングだった出来事が、2015年に安倍元総理が歴代総理として初めてシリコンバレーを訪問したことです。そこからイノベーションのエコシステムを日本でも作らなければ、という機運が高まり、キーとなる政策のひとつとして始まったのが始動でした。運営を担って頂いているベンチャーキャピタルWiLの支援の下、これまでに800名超がプログラムを修了しており、そのアルムナイが興した企業の時価総額の合計は700億円ほどとなっています。

今回、岸田政権下で「もう一度スタートアップ政策を根本から見直し、もっと大きな規模で進めよう」という掛け声がかかったことで、始動もプログラムも大幅に強化しています。

田村:私が参加した第2期の始動は、3カ月間、プログラムに沿って毎週のように土日に勉強しながら事業企画を作り、メンターと共にブラッシュアップを重ね、最後にDemo Dayで発表するという基本的なアクセラレーションプログラム同様の流れ※があり、その途中、選抜されたメンバーが1~2週間シリコンバレーへ派遣されるというものでした。これは今でも変わっていませんか。

※編集部注:始動は人材育成プログラムであり、投資活動は行っていない。

石井:基本の流れは変わっていません。毎年100人を国内公募で選び、そのうち優秀なメンバーを20人セレクションし、シリコンバレーに派遣します。

セレクションされた20人には、現地で活躍する方々に会ったり、メンタリングあるいはネットワーキング、立案した事業を売り込むピッチの機会を得たりして、シリコンバレーの行動様式を持ち帰り、Demo Dayに臨んでもらいます。その他の場面でも、実際に行った20人以外のメンバーにも成果が伝わるよう工夫しています。

田村:今年夏、2027年までに1000人規模をシリコンバレーに派遣するという報道がありました。一部では議論を巻き起こしたこの取り組みですが、背景についてお聞かせください。

石井:スタートアップ創出元年・5ヵ年計画では、2割増し、3割増しの強化ではなく、あらゆることを10倍にして一気に伸ばそうという文脈があります。そこで、これまで始動で毎年20名を派遣していたシリコンバレー研修も、10倍の200名×5ヵ年で計1000名としよう、という発想です。

ただ、現在の始動の枠を広げるだけで拡大しようというのは、元々のコンセプトや質を担保する面でも現実的ではない。そこで、これまで始動では拾い上げていなかった高校生・高専生といった学生の方や女性起業家を海外派遣したり、ベンチャーキャピタルのアソシエイトなどの若手を、シリコンバレーの有名VCに派遣するプログラムを別個につくったりとして、全体として拡大していく計画です。特に後者のような専門人材/キープレイヤーの育成というところは、この機会に予算を割いてやっていければと思いますね。

“Thinker to Doer”という言葉が示す、日本の課題

田村:始動プログラムはどういったコンセプトを持って設計しているのでしょうか。

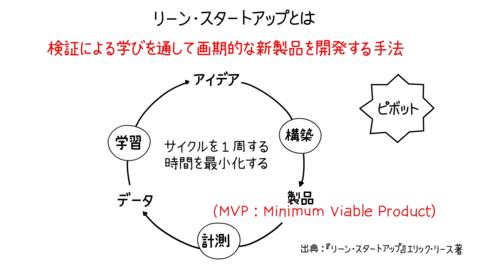

石井:内容自体は、デザインシンキングやファイナンスなど、ビジネスを立ち上げて大きくしていく、それに人を巻き込んでいくための学びを得られるものにしており、自分のプランややりたいことを「行動に移す」「チャレンジする」ということが出来る人材を輩出することを意図しています。

田村:プログラムの中の重要な柱になっている、“Thinker to Doer”、考える人から行動する人へ、という言葉にあらわれていますね。

石井:この点を重視する根本にあるのは、日本の閉塞感への課題意識です。日本のビジネスパーソンは、色々と悩み、考えるけれども行動が足りない。2015年のシリコンバレー訪問で安倍元総理も、シリコンバレーと日本との間にそういった差異を感じたようです。これだけ変化が激しく先の分からないVUCAの時代に、狙いすました計画通り行くことはなかなかありません。だからこそ、失敗してもいいからとにかくチャレンジするというのが大切なんですよね。こういったカルチャーを日本に持ち込もうということで始まったのが始動ですから、このコンセプトになっているんです。

これは、何も決まっていないが可能性がありそうという人材ではなく、「自分はこれがやりたい、何がなんでもやってやろう」というものを決めている人に対してインプットをしていくという考え方にも表れています。他のアクセラレーションプログラムと根本的に違うのはそこではないでしょうか。

ただこの点、よくある話ですが「やりたい」という意志を持っているところに、厳しく突き詰めて向き合っていくわけですよね。

田村:参加当時は正直、涙をこらえた場面もありました(笑)

石井:やりたいと思っているプロジェクトは、自分の分身でもあるわけですから、メンタリング等でそれを批判されると、想いが強いほど本当につらいと思うんです。しかしそれに耐えて、更に磨き上げたりピボットしたりという経験によって、一歩進める、実践力のある人材が育成できるのではないかと思っています。

エネルギーあふれるアルムナイコミュニティが、日本を盛り上げている

田村:今回の大規模な拡充より以前から、始動プログラムは進化を続けていますね。私が参加した頃からの大きな違いは、各参加者がプレゼン経験の蓄積や事業プランの磨き込みに励むのみならず、相互にネットワークをつくりながら人を巻き込んでいくような色が強まっていることです。プログラムを通じ参加者間でネットワークが増えていくのは、始動の特徴ではないでしょうか。

石井:実は僕らも、プログラム創設時にはここまでアルムナイのつながりが強くなるとは想定していませんでしたので、嬉しい驚きです。仲良しネットワークだけではない、ライバルなだけでもない、いいバランスのコミュニティになっています。

田村:「驚き」とおっしゃいますが、何が原因になり、この流れが生まれてきたと思われますか。

石井:プログラムの中で健全な切磋琢磨がうまれる環境をつくれたのがよかったのだと思います。100人が全員シリコンバレー行きに「選ばれる」わけではない。だからこそ競争も起こるし、助け合いも起こり、熱量も高まるんです。また、立ち上げ当初から100人をセレクションするにおいて、異質な人が集まる場にすることを意識してきた点もあります。大企業在籍者とスタートアップのメンバー・起業家の比率は考慮していますし、年齢も幅広い。2022年度は18歳から70代まで参加しています。もちろん男女も偏りありません。この異質さでこそ噛み合う部分も見えていますし、その後の広がりも生まれていますね。

田村:広がりと言えば、私の同期でもある始動で出会った2人が立ち上げた、大企業内でイノベーション創出や組織の活性化に取り組む有志団体の実践コミュニティ、ONE JAPANなどの動きもありますね。関係者の間ではこうしたアルムナイのネットワークを“ペイパルマフィア”をもじって“始動マフィア”と呼んだりしていますが(笑)

日本中の至る所に、エネルギーに溢れたアルムナイが散って行って活躍し、日本を盛り上げている。そんな方々による非常に熱量があるコミュニティだと、内部のひとりとしても感じます。

(後編に続く)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)