後発だったメルカリ

オンライン上で個人間の物品売買ができる国内最大のフリーマーケットアプリ(以下、フリマアプリ)を提供するメルカリは、2021年12月時点で、アプリの月間利用者が2000万ユーザーを超える。競合の「PayPayフリマ」や「ラクマ」(ともにスマートフォンアプリでユーザー数は500万前後)を大きく引き離している*。 メルカリの創業は13年2月で、まさにインターネットショッピングが日本国内で普及し、EC(電子商取引)市場が成長していた時期であった。ただし、この頃フリマアプリはまだ一般的ではなく、12年7月に株式会社Fablic(以下、Fablic)がフリマアプリ「フリル」を提供したばかりであった。 フリルこそが日本におけるCtoC(個人間取引)によるフリマアプリの先駆けであった。ターゲットを若い女性とし、ファッションに限定する戦略をとり、徹底的に顧客にヒアリングをしたうえでプロダクトを磨いた。結果として、リテンションを高め、ユーザー数を増やし、まさに市場における従来型の正攻法で着々と成長していった。だが、18年2月に楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)の「ラクマ」に統合されることとなる。「フリマアプリと言えばメルカリ」というような社会的な認知を獲得するまでには至らなかった。 Fablicはもともと、起業支援を手掛ける「Open Network Lab」のインキュベーションプログラムから生まれたスタートアップであり、株式会社デジタルガレージグループからシードマネーを調達した。創業者は堀井翔太氏(現株式会社スマートバンクCEO)である。Fablicは早い段階で黒字化に成功した優等生であり、追加の資金調達に踏み切る必要がなかった。着実にプロダクトを磨き、顧客をつかんでいく戦略をとったが、結果としてこの戦い方がメルカリとの明暗を分けたのだった。創業2年目で37億円の資金を調達したメルカリ

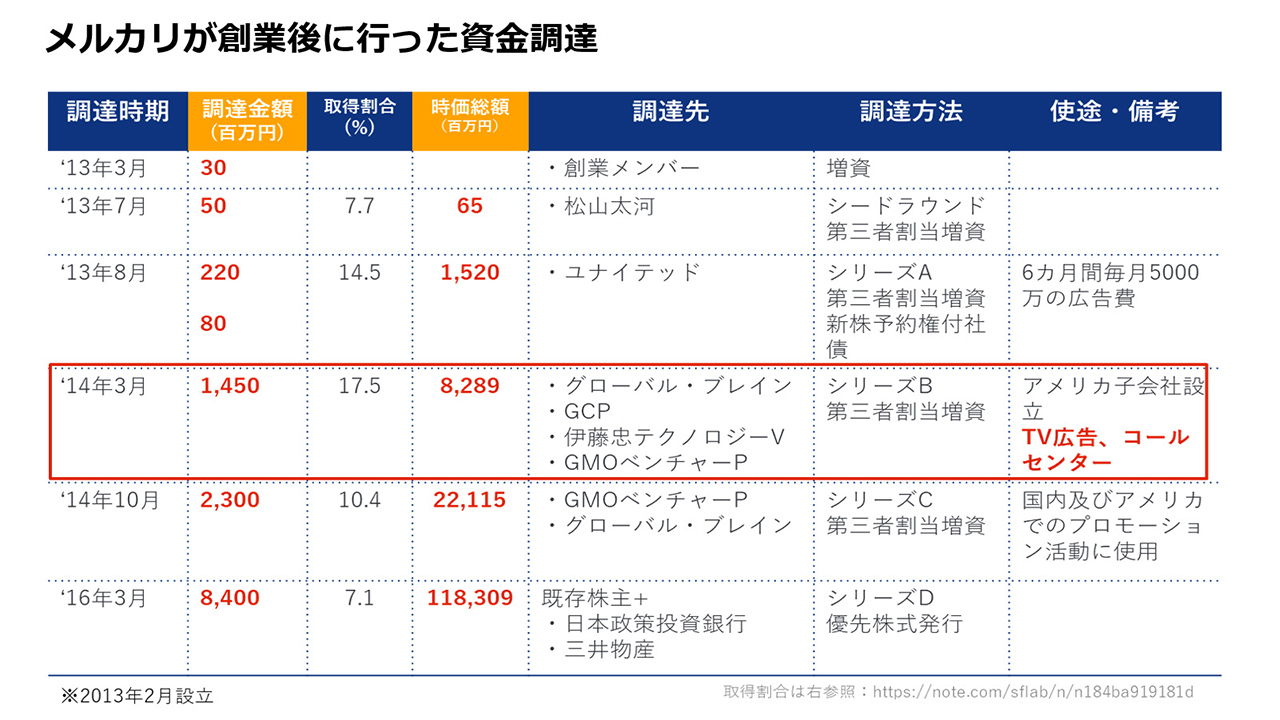

山田進太郎氏が創業したメルカリもスタートアップである。だがフリルと違って、メルカリは必要最低限の機能でプロダクトをリリースし、ターゲットを特定しなかった。 利用者からサービス手数料を徴収せず、売上がなくユーザー数も100万に満たない状態にもかかわらず、メルカリは積極的に資金を集めていった。創業して約5か月後の13年7月にシードラウンドで5000万円、8月にはシリーズAで3億円、翌14年3月にはシリーズBで14.5億円もの資金調達を実施した。 14年3月当時の企業価値は82.9億円であった。もちろんその額は将来への期待であり、実態は伴っていなかったといえる。実際、当時のメルカリはようやくユーザーのアプリダウンロードが200万を超え、プロダクトが一定の品質になった状態だった。 この段階で調達資金のうち4.5億円をテレビCMなど広告宣伝活動に投じ、顧客増を見越してカスタマーサポートセンターを設立した。14年以降も資金調達を続け、さらなる国内事業の拡大や、海外展開にその資金をあてた。 資金調達とともに物流領域でも果敢に攻めに動いた。「フリマアプリで買ったモノを早く届ける」という提供価値を高めるには、配送面での競争力強化も不可欠となる。同社は国内宅配サービス最大手のヤマト運輸と、アプリのローンチ半年後に業務提携交渉を始めた。このように、事業拡大を見越した施策を創業間もない段階から素早く行ってきた。

(各種資料より作成)

この頃フリルの堀井氏は、このように語っている。「メルカリやGunosyなどは大きな資本を調達して勝負している。今まではプロダクトを磨いて、リテンション伸ばして…としてきたが、最近の戦い方はテレビCMなども含めて『空中戦』もするような状況にシフトしている」**フリルも14年9月、企業価値100億円程度の段階で10億円の資金調達を行い、以降はメルカリのようなシェア拡大に向けた施策を行った。だがすでに当時のアプリダウンロード数はメルカリが約500万に対しフリルは約200万と、メルカリに突き放されていた。 その後もメルカリとフリルのユーザー数や売上規模の差は広がり、最終的にフリルは楽天のフリマアプリ「ラクマ」との統合を余儀なくされた。一方、メルカリは人事・組織戦略にも注力をし、従業員数を2016年時点の約60名から3年で約1700名に増加させ、メルカリらしい企業文化を根付かせながら現在も成長を続けている。

初期品質よりも「将来のWinnerになるための投資」を優先

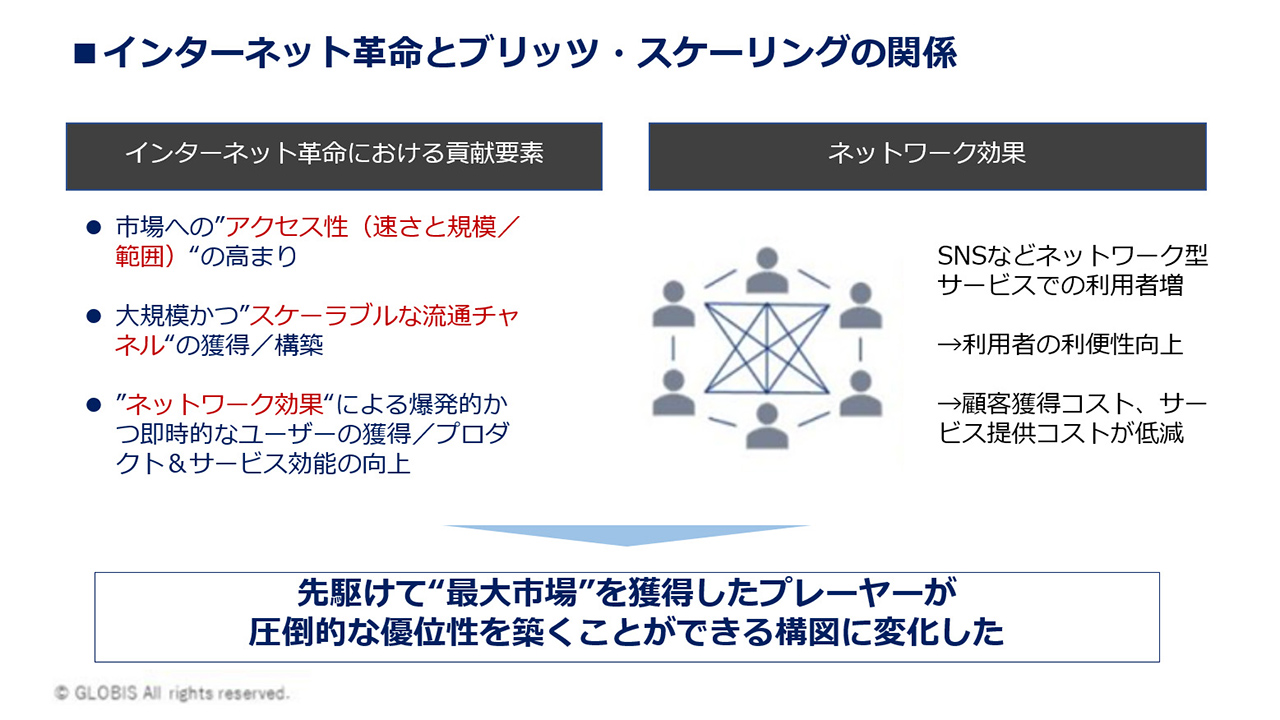

メルカリとフリルの事例からうかがえるのは、「従来のように、顧客の声を聴いて良い製品やサービスを着実に作ることが、必ずしも市場で勝つ定石ではない」ということだ。フリマアプリの事業は、以前紹介した、インターネット革命とブリッツ・スケーリングの関係性の図で示した条件にも当てはまる。すなわち、ブリッツ・スケーリングによる経営手法が適合しやすい事業だといえる。 フリマアプリは、スマートフォンでアプリをダウンロードすればだれでも使えるサービスで、顧客のアクセスが容易である。誰もがコンビニや郵便局などで出品したモノを手軽に送れ、アプリをかざせば住所を書く必要がなく、かつ匿名でも売買ができるといった流通チャネルの構築が、顧客の体験価値全体を向上させている。

何よりも、フリマアプリの本当の価値は、アプリケーションの使いやすさのみならず、どれだけユーザーがいるかで決まる。ユーザーが増え、欲しいもの、売れるものが多いほど、さらにユーザーが増え、利便性が上がるというネットワーク効果が効く。

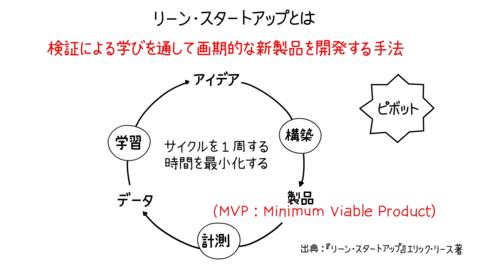

このような事業の場合、最低限の製品やサービスができたら、製品やサービスと顧客満足の向上だけに注力するのではなく、顧客拡大に向けて一気に投資を行い、「自転車操業」的に製品やサービスを磨くことが要求される。

しかもオンラインのウェブやアプリケーションサービスは、初期に多少サービスが良くなくとも、後に更新すればよい。ターゲットもあらかじめ限定する必要はなく、「オススメ」表示機能などを通じ、個々のユーザーにサービスをカスタマイズすることも可能なのだ。

インターネット時代の価値の提供方法を理解し、自らの事業特性を見極めたうえで「ブリッツ・スケーリング」の手法をとることで、他社の追随を許さないWinnerになる──。その極めて分かりやすい事例がメルカリだといえよう。

(本原稿は、2021年11月21日にグロービス経営大学院で創造ファカルティグループが行ったリユニオン発表を基に執筆しています)

◆日本版「ブリッツ・スケーリング」事例研究シリーズの記事はこちらから

vol.1 急成長スタートアップの共通項とは

vol.2 マネーフォワード、2つの非常識戦略

日本発ブリッツ・スケーリング実現の秘訣 SmartHR・倉橋COOに聞く【ビジネスモデル編】

日本発ブリッツ・スケーリング実現の秘訣 SmartHR・倉橋COOに聞く【組織編】

参考:

*マナミナ「フリマアプリ市場を調査。メルカリは月間ユーザー2,000万人超、PayPayフリマは中高年に人気」https://manamina.valuesccg.com/articles/1654#outline11

**Tech Crunch Japan「Frilの月間物流総額は5億円–「空中戦」も必要になったフリマアプリ市場」(2014年7月)https://jp.techcrunch.com/2014/07/18/jp20140718b-dash-ec/

フリマアプリは、スマートフォンでアプリをダウンロードすればだれでも使えるサービスで、顧客のアクセスが容易である。誰もがコンビニや郵便局などで出品したモノを手軽に送れ、アプリをかざせば住所を書く必要がなく、かつ匿名でも売買ができるといった流通チャネルの構築が、顧客の体験価値全体を向上させている。

何よりも、フリマアプリの本当の価値は、アプリケーションの使いやすさのみならず、どれだけユーザーがいるかで決まる。ユーザーが増え、欲しいもの、売れるものが多いほど、さらにユーザーが増え、利便性が上がるというネットワーク効果が効く。

このような事業の場合、最低限の製品やサービスができたら、製品やサービスと顧客満足の向上だけに注力するのではなく、顧客拡大に向けて一気に投資を行い、「自転車操業」的に製品やサービスを磨くことが要求される。

しかもオンラインのウェブやアプリケーションサービスは、初期に多少サービスが良くなくとも、後に更新すればよい。ターゲットもあらかじめ限定する必要はなく、「オススメ」表示機能などを通じ、個々のユーザーにサービスをカスタマイズすることも可能なのだ。

インターネット時代の価値の提供方法を理解し、自らの事業特性を見極めたうえで「ブリッツ・スケーリング」の手法をとることで、他社の追随を許さないWinnerになる──。その極めて分かりやすい事例がメルカリだといえよう。

(本原稿は、2021年11月21日にグロービス経営大学院で創造ファカルティグループが行ったリユニオン発表を基に執筆しています)

◆日本版「ブリッツ・スケーリング」事例研究シリーズの記事はこちらから

vol.1 急成長スタートアップの共通項とは

vol.2 マネーフォワード、2つの非常識戦略

日本発ブリッツ・スケーリング実現の秘訣 SmartHR・倉橋COOに聞く【ビジネスモデル編】

日本発ブリッツ・スケーリング実現の秘訣 SmartHR・倉橋COOに聞く【組織編】

参考:

*マナミナ「フリマアプリ市場を調査。メルカリは月間ユーザー2,000万人超、PayPayフリマは中高年に人気」https://manamina.valuesccg.com/articles/1654#outline11

**Tech Crunch Japan「Frilの月間物流総額は5億円–「空中戦」も必要になったフリマアプリ市場」(2014年7月)https://jp.techcrunch.com/2014/07/18/jp20140718b-dash-ec/