海の命題に挑む、課題解決型ディープテックスタートアップOCとは

中安: まずはOCのお二人、自己紹介と事業紹介をお願いできますでしょうか。

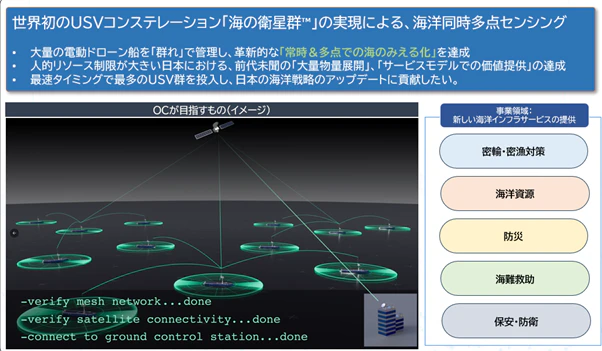

本田拓馬氏(以下敬称略): 共同代表の本田です。OCは1年半前に立ち上げました。もともと海とは縁が遠く、総合商社で宇宙事業、複数の人工衛星を連携させてスターリンクのような通信システムほかに活用する、衛星コンステレーション事業を担当していました。その経験から、宇宙に無人機を大量展開するのと同様に、海から衛星コンステレーションのようなインフラを構築したら面白いのではないかという発想で、共同代表の小畑と共にOCを創業しました。海は初めてですが、今では週に2回海で試験することもあり、ずいぶん慣れてきました。

松尾和晃氏(以下敬称略):Chief Project Officerの松尾です。事業開発を主務として、事業計画策定、資金調達、サプライチェーン立ち上げ他、幅広い業務に取り組んでいます。本田とは総合商社の同期で、前職では外食や医薬品業界等で事業開発や事業投資に取組んでおりました。昨年夏に本田に誘われ、OCの事業の面白さ、素晴らしいメンバーに魅了されてジョインしました。

本田: 昨年8月には大規模な試験があり、まだ入社も決めていない松尾さんにも試験の成功を祝うために一緒に海に飛び込んでもらいましたね。

松尾:「有給をとって見学しているだけの僕も飛び込んでいいのかしら」と思いながらも、一緒に海に入ったのが懐かしい思い出です。結果として、入社してチームの一員になれたのは幸いでした。海というフィールドや、事業の面白さはもちろんですが、根本にある「重要な命題を解決したい」「本質的に解決する手段に拘りたい」という強い思いと純度の高さに惹かれました。

本田: 多くのメンバーが入社前に、隔週開催で全エンジニアが集まる社内技術定例に参加して技術開発の中核議論に飛び込んでもらい、そこから海での試験等にも参加してもらう流れを経て入社をしています。とにかく技術開発のスピードが速いので、事前に現場・技術を肌で感じてもらうことが非常に重要だと考えています。

寿賀大輔氏(以下敬称略): 日本郵船では、当社とグループ会社が参加する水上運動会を毎年埼玉県の戸田公園漕艇場で開催しており、社長から新入社員までが一緒になってボートを漕ぎます。船の会社であることを意識する大事なイベントであり、グループ会社間での親睦を深めています。

鈴木祐介氏(以下敬称略): スタートアップの歩みという観点でも「同じ船に乗って」とよく言いますが、OCさんも日本郵船さんも、物理的に同じ船に乗ることで一体感を醸成されるのは印象的ですね。

中安: OCの事業についてもご紹介いただけますか?

松尾: 私たちは、USV(Unmanned Surface Vehicle:無人水上機)を複数制御し、常時多点で海を観測するインフラを構築しています。メンテナンスフリーで半年~一年の海洋上での運用を目指しています。ハードウェアとソフトウェアの両方を開発・統合しています。機器を販売するのではなく、当該システムを製造、保有、運用し、サービスとして提供するビジネスモデルを志向しています。ディープテックというと大学発等の技術から立ち上がることが多い印象ですが、私たちはむしろ課題から必要な技術を探し出し、命題解決から出発して事業を進めているのも大きな特徴です。

本田: 「海が常時見えているわけではない」という課題は、業界を問わず共通しています。私たちが具体的なユースケースを提案するというよりは、お客様と一緒に使い道を考えていくケースが多いですね。単独で考えられることには限界がありますし、私たちも海のプロフェッショナルだけではないので、このプラットフォームの使い方を多くの方々と一緒に模索していきたいと考えています。

日本郵船×OC ―海と宇宙のインフラを革新する協業のカタチ

中安: では、まずは日本郵船さんとの協業について深掘りしていきましょう。寿賀さん、自己紹介をお願いします。

寿賀: 日本郵船の寿賀です。2008年に入社し、最初の5年間は鉄鉱石や石炭を運ぶ船舶の運航管理業務に携わりました。その後はシンガポールや中国での駐在を経験し、新規事業立ち上げプログラムに参加したことが、宇宙事業に目を向けるきっかけとなりました。当時、イーロン・マスク氏などの富裕層が宇宙に注目している影響も大きかったですね。

日本は宇宙開発においてまだリードできる立場にあると考え、海洋産業とコラボレーションできる方法を模索し始めました。ロケットの洋上打ち上げを考え始めたところで、日本への帰任を命じられ、ちょうどその頃JAXAが民間企業との協業プログラムを始めていたこともあり、そのプロジェクトを私が担当することになりました。JAXAの研究開発部門への出向も経験し、現在は日本郵船の宇宙事業を本格的に推進しています。

本田: JAXAと民間企業、双方を行き来しながら多くのエンジニアの方々と触れ合えるのは、まさに理想的なキャリアパスですね。

寿賀: まさにその通りで、一緒に試験などを行いながら、自分の活躍場所を見出すことができました。専門性が違っても貢献できる部分は大きいと感じています。

松尾: 私も近しい経験をしています。当社の事業開発として、どっぷり深くエンジニアリングに入っていくのは自分にとってもチャレンジです。エンジニアと一緒に仲間になって、一生懸命事業開発に取り組む中で、エンジニアリングに関する理解を深めていけること、また前職での経験含めエンジニアとは異なるスキル・役回りで事業に貢献できることを確信できています。

寿賀: 宇宙事業への取り組みを進める中で、縁あってOCさんと出会いました。とにかくスピード感と熱意がすごいですね。このアントレプレナーシップマインドは大企業も見習うべき姿勢で、OCのチームメンバーから受ける刺激は本当にありがたいです。逆に大企業は専門家も多くリソースが豊富なので、ここをうまく活用して事業展開してほしいと思っています。お互いがWin-Winにならないと良い関係は築けません。

中安: 事業面ではOCのどのような点に魅力を感じ、どのような協業を進めているのでしょうか?

寿賀: 私たちはロケットを回収する船型プラットフォームを開発していますが、安全性の確保が重要なので、無人であることが必須です。ロケットが帰ってくる際の周辺海域のモニタリングは以前から課題だと考えていたところ、OCさんと出会いました。OCのソリューションは、まさに理想的なプラットフォームだと感じました。

本田: 私自身もロケットの打上機会を提供する仕事を5年ほどしていた中で、海外と比較し、日本のロケットの打上頻度や価格に関し課題を感じていました。再利用ロケットを推進することは、日本の宇宙産業にとって非常に重要だと考えていましたが、OCだけで推進できる話ではないので、日本郵船さんのような大企業と連携し実現に向かっていけるのが本当にありがたいです。柔軟な対応も非常に助かっています。大企業側の担当者がスピード感と熱意を持って社内のリソースを動かしてくれるか、というのは非常に重要ですね。

松尾: 私も寿賀さんの柔軟さと推進力には感謝するばかりです。寿賀さんが初期から社内の様々な部署の方々を巻き込んでくださり多岐にわたるユースケース検討の機会を作ってくれ、プロジェクトを進めやすかったです。

寿賀: テンポの良さはお互い様ですね。宇宙の話から洋上風力の話まで広げようとなった時も、OCさんが資料の準備からしっかりと進めてくれて、何を一緒にできるか考えやすくて助かりました。

中安: 日本郵船さんは社全体としてそのようなカルチャーなのでしょうか?

寿賀: イノベーション推進グループ全体として、そのような文化が根付いていると感じます。その中でも、私が特に高いモチベーションを持って取り組んでいるのかもしれません。

大企業では中間管理職が疲弊しているという話をよく耳にしますが、それは純粋に「やりたいこと」に振り切れない環境にあるからだと感じています。もちろん、大企業ならではの制約があるのも事実です。しかし、私自身は海外駐在中に現地で「とにかくやってみてチャレンジするしかない」という姿勢の大切さを学びました。駐在中は日本にいるよりも裁量と責任が増えることが多く、その中で様々な挑戦を経験できたのは非常に良い機会でした。

本社に戻ってきて、この積極的な姿勢がどこまで通用するかは模索中ですが、下の世代にもこうした能動的な動きができる人が増えてほしいという強い願いがあります。そのためにも、私自身がロールモデルとなり、会社全体のイノベーション推進に貢献していきたいと考えています。

(つづく)

.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)