“Greatest Super Bowl ever?”

今シーズンのNFL(National Football League、全米プロフットボールリーグ)も、現地時間2月3日の第47回スーパーボウルをもってすべてのゲームを終了した(スーパーボウルの回数は慣例としてローマ数字で表記するが(例:47→XLVII)、本稿では分かりやすさ優先で通常のアラビア数字を用いる)。

ジム・ハーボーとジョン・ハーボーによる史上初の兄弟ヘッドコーチ対決、史上有数のディフェンス選手レイ・ルイスの引退試合という個人にまつわる話題もあれば、今シーズンのNFLに大きなインパクトを与えたオプションプレー(クォーターバックのランの選択肢を最初から織り込んだプレー。カレッジでは定番プレーだが、クォーターバックの怪我を嫌うプロではほとんど見られなかった)がスーパーボウルの大舞台でも通じるのかといった戦術面の話題もあった。

何より、1980年代から90年代前半にかけて黄金時代を築き、全米のみならず日本でも人気の高いサンフランシスコ49ersの18年ぶりの大舞台復活と、ハードプレイが売りのボルチモア・レイブンズ――プレーオフではペイトン・マニング率いるカンファレンスナンバー1シードのデンバー・ブロンコス、トム・ブレイディ率いるナンバー2シードのニューイングランド・ペイトリオッツという、リーグを代表するエリートクォーターバックが率いる強敵を相次いで敵地で撃破した――の戦いというマッチアップ自体にも非常に高い関心があった。

ゲームそのもののも期待にたがわぬ好試合で、結局49ersがリードするシーンはなかったものの、同点、逆転の可能性のあるシーンは随所にあり、最終スコアは34-31の3点差。最後の最後までどちらが勝ってもおかしくない試合であった。試合終了後にはWebでも“Greatest Super Bowl ever? ”の文字が躍った。

視聴者数こそ、途中で数十分間の停電というアクシデントがあったことと、一時は28-6と22点差がついたことで、昨年(史上最多の1億1130万人)の記録はわずかに下回ったが、それでも全米で1億840万人がこの試合を観、視聴率では昨年(47.8%)を上回る、48.1%を記録した(データソースにより若干の差がある)。ちなみに、スポーツ番組としては当然、全番組を含めても、アメリカのテレビ史上の高視聴率ランキングの上位は、ほとんどスーパーボウルで占められている。多民族国家で英語を喋れない人も多いアメリカで40%超という視聴率は、日本の感覚では60%超の視聴率に相当するのではないだろうか。

放送を担当したCBSが30秒間のスポットCM枠につけた400万ドルという値付けは昨年の平均350万ドルを上回ってこれも過去最高を記録したが、CBSの担当者によれば、それでも広告枠はすぐに埋まったという。

試合数が違うとはいえ、MLB(Major League Baseball、北米のプロ野球リーグ)のワールドシリーズの平均視聴率が2012年シーズンには史上最低の7.6%だったこと、NBA(National Basketball Association、北米のプロバスケットボールリーグ)ファイナルのそれが10.1%だったことを思えば、この数字の突出ぶりはやはり目を引く。

スーパーボウルが最高視聴率を記録したのは31年前、1981年シーズン(82年1月開催のスーパーボウル)の49.1%だが、その間、ほぼコンスタントに40数%の視聴率を維持し、最近はさらに微増の気配があるのは、これだけニーズが多様化している現代では驚異的である。

ちなみに、同じ期間にMLBワールドシリーズの視聴率は30.0%(81年)からほぼ単調減少のペースで、前述した7.6%へと4分の1にまで下がってきている。これはMLBの人気が凋落したという理由からではない。むしろMLB全体を見れば、シーズンの観客動員は増え、球団収入や選手の年俸も伸びている。スーパーボウルだけが数多あるスポーツイベントの中でも特殊だと考えた方がいいだろう。

なぜスーパーボウルだけがここまでの圧倒的なポジションを築くことができたのか。今回は特にそのブランディングにフォーカスして考えてみたい。

最初は地味なスタートだった

今でこそ全米の注目イベントとなり、「プラチナチケット」としてチケット入手の困難さが話題になるスーパーボウルだが、そのスタートは非常に地味なものであった。

第1回スーパーボウルが開かれたのは1966年シーズン末(1967年1月15日)である。当初の名称はAFL–NFL (World) Championship Gameという味気ないもので、今日のように1カ月以上かけてプレーオフから徐々に盛り上がっていくというものではなかった。観客も、およそ9万4千人の収容人員を誇るロサンゼルス・コロシアムの約3分の2の6万1946人。チケットの入手は極めて容易であった。視聴率こそ、CBSで22.6%、NBCで18.5%の計41.1%と一定の成功を収めたものの、注目度は現在に比べればはるかに小さなものであった。

こうした「地味」なスタートには理由がある。AFL–NFL (World) Championship Gameという名称からもうかがえるように、実はもともとこのゲームは、NFL(1920年設立)とAFL(1960年設立)という2つの独立リーグのシーズン王者決定後の試合であり、選手は真剣ではあっただろうが、エキシビションゲーム的な色合いを若干残していたのだ。

いまでこそNFLという1リーグの下でNFC、AFCという2つのカンファレンスがある体裁になっているが、これはもともとは選手の奪い合いなどで対抗する――実際に、それぞれが独立でドラフト会議を行っていた――2つのライバルリーグの痕跡なのである。1966年に、4年後の合併が合意され、その結果生まれたのが、後に第1回スーパーボウルと呼ばれるようになるこの試合だったのである。

当時は新興のAFLより老舗のNFLの方が力が勝ると認識されており、しかもNFLはグリーンベイ・パッカーズが黄金期を迎えていた。「NFL王者のパッカーズが、AFL王者のカンザスシティ・チーフスを苦もなく破るだろう」というのがほぼ一致した意見であった。実際に試合も35-10とパッカーズの圧勝で、パッカーズのヘッドコーチの名将ビンス・ロンバルディは「まあ、こんなものさ」という趣旨の発言をしており、暗に2つのリーグの実力差をほのめかしている。第2回もパッカーズが圧勝。この時点では、現在のようなスーパーボウルの姿はまだ想像できなかった。

転機となったのは第3回のニューヨーク・ジェッツ対ボルチモア・コルツ戦である(ボルチモア・コルツは今年優勝したレイブンズとは無関係。現在は移転してインディアナポリス・コルツとなっている)。

まず、この年から正式に「スーパーボウル」の名称が冠されることになった。この名称はチーフスのオーナーでAFLの重鎮だったラマー・ハント氏が提案したもので、彼の娘が日本人にもお馴染みの弾むゴムボール「スーパーボール」で遊んでいるのにインスピレーションを得たのがきっかけとされている。NFLのコミッショナーだったピート・ロゼールは当初「スーパーボウル」という名称案をあまり気に入らなかったようだが(合併後も新NFLでコミッショナーを継続することは決まっていた)、結局は、正式にゲームの名前となった。ロゼールは後年、「この名称にしたことがスーパーボウル発展の1つのきっかけになった」と明言している。たかがネーミング、されどネーミングの好例といえよう。

それ以上にこの第3回スーパーボウルが人々の関心を引いたのは、AFLチャンピオンのニューヨーク・ジェッツの人気クォーターバック、ジョー・ネーマスが「俺たちが勝つよ。俺が保証する(We're gonna win the game. I guarantee it)」と発言したことによる。

試合の予想は名将ドン・シュラ-が率いるコルツが18点有利とされていた中でのこの発言である。多くの人間はこの発言にまともに取り合わず、「またネーマスがビッグマウス(大ぼら)ぶりを発揮している」と捉えていた。

しかしゲームはジェッツが16-7で大番狂わせを起こし、ネーマスはこの瞬間レジェンド(伝説)となった。ネーマスは人気選手ではあったが、現役の成績全般を見ると決して突出したものはない。それにもかかわらず、この勝利のおかげで、彼はいまだにNFLを代表するレジェンドであり続けている。それだけ、この試合の持つ意味は大きかった。

当時NFL側のコミッショナーだったロゼールは、NFLのチームが負けたことに驚きながらも、「これでこのゲームは将来もっと発展する」と確信したという。

実はこの試合は、ネーマスの先の発言の他にも、ジェッツのヘッドコーチ、ウィーブ・ユーバンクが古巣のコルツと戦うという話題があった。ウィーバンクはこの試合の約10年前にNFL決勝戦で「世紀の試合」を制し、コルツをチャンピオンにした立役者である。そうした因縁などの話題があるにもかかわらず、この試合のチケットがソールドアウトになったのはゲーム直前であったという。視聴率も歴代最低の36%。それが当時のスーパーボウルへの関心度合いだったのだ。

70年代からの繁栄

このように当初は必ずしもロケットスタートを切ったわけではなかったスーパーボウルであるが、70年代に入り、5回目、6回目と回を深めるたびにそのステータスをどんどん向上させ、視聴率も40%を軽く超えるようになっていく。ここではいくつか有名な逸話を紹介してみよう。

・1973年1月の第7回スーパーボウルでは、マイアミ・ドルフィンズが史上初の全勝優勝を達成するかに注目が集まっていた。試合前のある夜、ドルフィンズのヘッドコーチ、ドン・シュラ-が試合の構想を練っている時、急ぎの電話が入った。「こんな時に…」とシュラ-はむっとしたそうだが、電話の主は当時の大統領リチャード・ニクソンであった。ニクソンはシュラ-に「こういうプレーを使ってみたら効くんじゃないかな」と「アドバイス」したという。この逸話をシュラ-がマスコミの前で紹介すると、(国民に人気があまりなかった)ニクソンに対するブーイングが出たものの、そのブーイングは比較的好意的なものであったという。

・FBIなどはしばしば「スーパーボウルのチケットが当たりました」「スーパーボウルのチケットが当たるイベントに参加できます」という知らせを、指名手配犯をおびき寄せるための罠として用いる。こうしたニュースは何度も流されており、有名なはずなのだが、それでもチケット欲しさに集まってきては捕まる指名手配犯が毎回いる。

・最近行われたある調査では、成人の15%が、スーパーボウルを観戦するためなら、子供の出産に立ち会わないと回答したという。重要な仕事でもすっぽかすと答えた人が21%、親友の結婚式に参加しない人が20%、近しい人の葬式に行かない人も19%という結果であった。日本人以上にセレモニーを重視するアメリカ人がこう回答したところが興味深い。

こうした逸話には事欠かないスーパーボウルであるが、では、何がこのゲームをここまで特別なものにしたのか。アメリカ人のフットボール好きが背景にあるのは当然だが、それに加え、いくつかの要素をブランディングの視点から挙げてみよう。

まず、スーパーボウルを好試合にする取り組みが挙げられよう。これは別コラム「NFL『Parity(戦力均衡)』」でも触れたことだが、NFLはそもそもリーグ事務局、コミッショナーの権限が強く、コミッショナーが先頭に立ってリーグの繁栄を考えていく。そして愚直なまでに戦力均衡を維持しようと努力している。それが結果として好試合を生み、緊張と興奮をもたらすとの考え方だ。ブランディングは単なる広告・広報活動の結果ではない。まず本体が「本物」でないことには仕方がないのだ。コミッショナーはまさにスーパーボウルを「本物」にすべく精力を傾けている。

とは言え、現実には不思議なことに、70年代はAFCが圧倒的に強く、80年代前半から90年代半ばまではNFCのチームが連勝するという現象が起こった。特に84年シーズンから96年シーズンまで13年連続でNFC側が勝利したのは、説明が難しい現象であった。89年シーズンのスーパーボウル(49ersがブロンコスに55-10で圧勝)などは、スーパーボウル黎明期を除き、唯一視聴率が40%を切った。

この頃は、「スーパーボウルはイベントとしてはスーパーだが、試合内容は意外に凡戦が多い」と言われていた頃でもある。この潮流が変わったのは、97年シーズンにブロンコスが接戦をものにし、久しぶりにAFCチャンピオンとして優勝した時からだろう。この時期からは、いくつかの例外を除き、非常に拮抗した試合が増え、手に汗を握る試合が増えた。

1999年シーズンのラムズ対タイタンズ(23-16)、2001年シーズンのラムズ対ペイトリオッツ(17-20)、2003年シーズンのパンサーズ対ペイトリオッツ(29-32)、2004年シーズンのイーグルス対ペイトリッツ(21-24)、2007年シーズンのジャイアンツ対ペイトリオッツ(17-14)、2008年シーズンのカージナルス対スティーラーズ(23-27)、2010年シーズンのパッカーズ対スティーラーズ(31-25)、2011年シーズンのジャイアンツ対ペイトリオッツ(21-17)、そして今年の試合はすべて1タッチダウン差以内の緊迫した試合結果であった。しかも、最後の最後までもつれた試合ばかりである。最終的にはスコアが開いた試合でも、途中経過としてはクロスゲームというものも多かった。頂上決戦がクロスゲームになったことが、最近視聴率が盛り返してきた理由でもある。ここに来てParity(戦力均衡)への拘りが結実した感がある。

「最高のゲームを最高の舞台で」というポリシーも徹底している。それぞれのカンファレンス決勝までは試合は各チームの地元で行われるが、スーパーボウルは(10年に1度程度の例外を除き)基本的に南部の温かい雨が降らない地域(カリフォルニアやフロリダ、アリゾナ、ルイジアナ(ドーム球場)など)で開かれる。

これは、ワールドシリーズを両チームの地元で開くMLBとは対照的だ。最近のワールドシリーズはプレーオフを増やした結果、11月のゲームも珍しいことではなくなったが、11月に北米大陸の北部で野球の試合、特に屋外球場でナイターを行うのは明らかに不適切だ。たとえばクリーブランドなどは摂氏マイナスの気温となることもあり、野球というゲームの特性を考えれば、明らかにベストのプレーを期待できる環境ではない。特に最近はテレビ局の都合から土日でもナイター開催が増えており、「試合の質よりもテレビ局対応」などと批判を浴びている。

内容の充実に加えて、スーパーボウルはそのプロモーションにもさまざまな工夫を凝らしている。テレビ局との良い関係づくり(大手局のスーパーボウル持ち回り放送や、レギュラーシーズンの放映権を入札させることでの競争促進など)もその1つだが、注目したいのは、ビデオアーカイブの豊富さとその有効活用である。

NFLでは、NFL Filmsという会社が、独占的にNFLのゲームや式典などのビデオを管理している。そして何かの機会(たとえばレギュラーシーズンの試合が早く終わったなど)があれば、過去のアーカイブからスーパーボウルの名シーンを紹介できるようにすることで、スーパーボウルの認知度、関心を高めている。NFL Filmsという名前が示す通り、あらゆる試合をカバーしてはいるのだが、前面に出すのはスーパーボウルと名選手の活躍、そしてそのエピソードなのである。

スーパーボウルのスタートは先述のとおり1967年1月からだが、すべての試合の全プレーがビデオという動画コンテンツでアーカイブになっているというのは大きな武器である。MLBのワールドシリーズは1903年スタートとはるかに歴史は古く、エピソードも豊富なのだが、残念ながら初期の映像は残っていない。たとえばベーブ・ルースの1試合3ホームランや、ピート・アレキサンダーのヤンキース相手の好リリーフ(いずれも1920年代)などは全く動画がない。ウィリー・メイズのスーパーキャッチやドン・ラーセンの完全試合達成時(いずれも1950年代)の映像はかろうじてモノクロで残ってはいるが、あくまでその瞬間のみで、完全な動画があるわけではない。

言うまでもなく、映像の持つ伝達力は圧倒的である。近年、「ストーリー」が注目を浴びているが、そのストーリーを映像ですべて説明できるというのはNFLの大きなアドバンテージである。もちろん、これは偶然ではなく、「映像の時代」を見越したロゼールコミッショナーや、NFL Films社長のセイボル氏の慧眼あっての結果である。ちなみに、現NFL Films社長のスティーブ・セイボルは創業者のエド・セイボル氏の子息であり、その精神が強く受けつがれている。

NFLはスーパーボウルの周囲で話題を作るのもうまい。たとえばスーパーボウルではさまざまな企業が広告合戦を行うが、そのユニークな広告がまたスーパーボウルを特別なものにしていく。ペプシの広告やバドワイザーのユニークな広告は毎年視聴者の楽しみとなっており、それがスーパーボウルの魅力の1つになっているのだ。

最近では、スマホを片手に友人とテレビを見る人も増えていることから、ネットとテレビを融合した、「つながり」を感じられるプロモーションも大流行りである。NFLは先に挙げたエピソードなども含め、こうしたあらゆるポジティブな反応をストーリーに取り込んで魅力につなげようとする努力に余念がない。

要は、スーパーボウルを単なるスポーツイベントではなく、国民的イベントにしようと努力しているのである。ハーフタイムショーで豪華なゲストのパフォーマンスを行うのもその一環である。ちなみに、かつては「事故」を懸念してハーフタイムショーが「口パク」であったのは公然の秘密であるが、近年では実際にライブが行われているようである。

最後に、「1試合のみ」という希少性にも触れておこう。これはフットボールという激しいスポーツゆえの必然でもあるのだが、スーパーボウルが仮に2試合の合計点数で決めるといったフォーマットであったなら、ここまでの注目を集めなかったのではないだろうか。

サプライコントロールとそれによる希少性の維持がブランド価値の大きな要因になるのはよく知られたところである。

カンファレンス決勝から2週間の時間をおいてスーパーボウルウィークで雰囲気を徐々に盛り上げ、スーパーボウルサンデイでそれを爆発させる。どのような対戦であろうが、最後の3、4時間ですべてが決まるというのは、ワールドシリーズやNBAファイナルにありがちな「盛り上がらないまま4試合で終わっちゃった」ということがない分、盛り上がりのコントロールを容易にしているとも言えよう。

ビジネスにおけるブランディング

ブランディングは企業においても一大テーマである。有効なブランディングができれば、競合との差別化にもなって購買される可能性が増えるし、いわゆる顧客生涯価値を高めることも可能だからだ、たとえば、いったんルイ・ヴィトンの強いファンになってもらえれば、そのファンは生涯にわたって多大な利益貢献をルイ・ヴィトンにもたらすはずである。

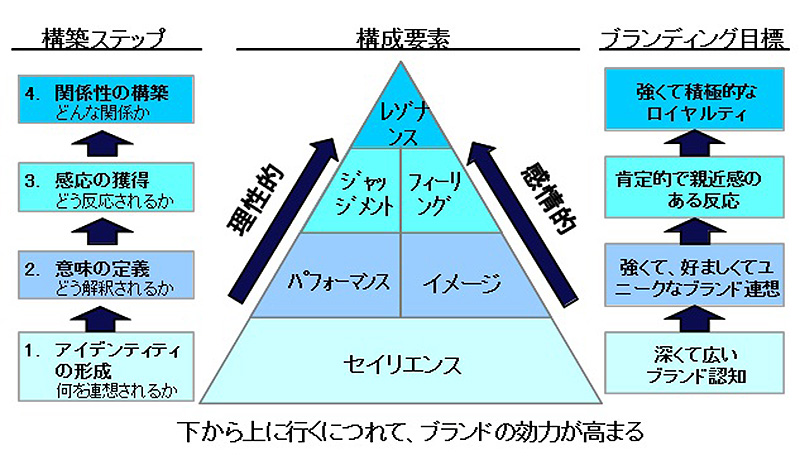

ポイントは、先にも述べたように、実態そのものを良いものにすることと、それを効果的に(たとえばストーリーを喚起させるような方法で)プロモートすることである。ちなみに、ブランド論の大家であるケビン・ケラーは、以下のようなブランドの階層モデルを提唱している。

ケビン・L・ケラーの「ブランド共感のピラミッド」

出典:「戦略的ブランド・マネジメント」(ケビン・ケラー著)、「マーケティングマネジメント」(コトラー&ケラー著)に加筆修正

これによれば、ブランドは単に認知され、購買時の選択肢の1番手になるだけでは不足で、「強くて積極的なロイヤルティ」を獲得する必要があるという。抗いがたい関心や愛着を示す状態に持っていくこととも言えよう。

スーパーボウルはそれを実現した、少なからぬアメリカでは稀有な例といえよう。多くのアメリカ人が、「あのスーパーボウルの時はこの友人と観てこんな話をした。自分はその時、こんな環境だった」ということを語れるという。もともとスポーツは強い情緒的価値を与えてくれるものだが、試合そのものの価値と周辺価値が併せて大きなエモーションを残しているのである。そして、「また来年も観よう、関わろう、楽しもう」というロイヤリティを生み出しているのである。

筆者も、日本時間では月曜日の朝が試合時間という関係もあって、特に社会人になってからはなかなか生放送では見られなくなってきたのが残念であるが、生で見ていた88年シーズンのジョー・モンタナの「ザ・ドライブ」、90年シーズンのスコット・ノーウッドの「サヨナラFG失敗」、07年シーズンのイーライ・マニングのまさかの終了間際の逆転タッチダウンによるペイトリオッツの全勝優勝阻止逆転タッチダウンなどはいまだに頭に生々しく蘇ってくる。それらを機会あるごとに放映するのだから、多くのフットボールファンがスーパーボウルを我がことのように語るのも必然と言える。

ちなみに、スーパーボウルはParityの方針のおかげもあって対戦にかかわらずほぼ一定の視聴率を獲得するが、ワールドシリーズやNBA Finalは出場チームによるばらつきがやはり大きいし、第何戦まで行くかで大きく結果が左右されるという点も差異と言える。“Winner takes all”の第7戦は大体において高視聴率を獲得するが、たとえばワールドシリーズでは近年では特に第3戦(第1戦ほどの緊張感はなく、優勝決定試合にもならない)の視聴率が低く、6%ギリギリということも珍しくない。野球ファンならば確実に試合を見るというわけではないのがMLBの悩みといえよう。これは、NFLとは異なってパリティを必ずしも重視せず、金持ちチーム有利の状況を放置してきたつけなのかもしれない。

強いブランドの作り方については、先日日本でも翻訳発売された『GROW』(邦題は『本当のブランド理念について語ろう 「志の高さ」を成長に変えた世界のトップ企業50』(ジム・ステンゲル著、阪急コミュニケーションズ刊)の示唆が役に立つ。ステンゲルはP&Gで長年ブランディングに携わってきた人物だが、彼によれば、強いブランディングには以下の要件が必要である。

まずベースとして、以下がある。

「ブランドが奉仕する人々」(注意深く選ぶ。ある程度の規模が必要)

「信念」(社内の人々が抱く信念。たいていブランドの歴史に由来する)

「ブランド理念」(ブランドが世界に提供する高次の恩恵)

「共通の価値観」(ブランドが顧客や消費者と共有する価値観)

そして中段には以下の2つがある。

「類似化ポイント」(ライバルの強みの無力化)

「差別化ポイント」(情緒的・合理的恩恵の提供)

これらを実行する鍵が以下の5つの方策だ。

「発見」(ブランド理念の発見)

「構築」(ブランド理念を軸に企業文化を構築する)

「発信」(ブランド理念を社内外に発信し、共有する)

「提供」(顧客体験を提供する)

「評価」(ブランド理念に照らして、社員の仕事ぶりを評価する」

こうして見てくると、スーパーボウルの場合、健全な競争を通じてファンにベストのスポーツ体験を提供するという理念の下、特に「発信」や「提供」に力を入れ、圧倒的な差別化を実現していることが分かるだろう。

ケラーのフレームワークにしても、ステンゲルのフレームワークにしても、絶対的なものではなく、1つのものの見方である。しかし、その有効性は高いと思われるので、ぜひ参考にしていただきたい。

特にサービスビジネスでは、顧客との接点が多く、「体験」をコントロールしやすいし、従業員の価値観が顧客によりビビッドに伝わる傾向があるので、特にこれが言えるだろう。ブランド理念が組織理念と合致しているか、そうした人事考課体制になっているかなど、ぜひ確認していただきたい。

日本のスポーツビジネスへの示唆

最後に、スーパーボウルの成功を日本のスポーツイベントに応用することが可能か考えてみよう。

近年のスポーツイベントを見てみると、高い視聴率を叩きだすのはサッカーワールドカップの日本代表の試合やWBC決勝戦の視聴率などである。これらは国際試合であり、ナショナリズム発露の意味合いもあるから、スーパーボウルと簡単に比較するわけにはいかないだろう(スポーツとナショナリズムの関係については、本コラムの第7回「スポーツとナショナリズム」をご参考いただきたい)。

本稿では、国内のイベントについて競技ごとに見てみたい。ここではプロ野球、Jリーグ、大相撲について取り上げる。

まずプロ野球の日本シリーズであるが、つい十数年前は日本シリーズでも40%を超える試合もあったのだが、良くも悪くも団塊世代のカリスマである長嶋繁茂雄監督という「劇薬」に頼る部分が多かった。そして、彼が引退してからは急速に野球離れが進んでしまう。劇薬に頼ってなまじ結果が出たがゆえに、本来行うべきテコ入れがおざなりにされたとも言えよう。

プロ野球とNFLの最も大きな差は、ビジネスモデルの差もあるが(本コラムの第1回「日本プロ野球のビジネスモデル」を参照)、個人的に最も大きな問題と考えるのは、コミッショナーや日本野球機構の権限の弱さである。読売ジャイアンツの発言力が強すぎ、プロ野球全体のマーケティング、ブランディングができないのである。

昨今では好選手ほどMLBを目指す動きも加速しており、「本物」を提供することも難しくなってきている(スポーツビジネスの場合、世界の最高峰レベルと映像で比較されてしまうという難しさを常に抱えている)。実力差を急に埋めるのは大変だろうが、少なくとも強いコミッショナーの下に統合されたブランディング戦略を打ち出さないと、プロ野球や日本シリーズの未来は明るくないように思われる。

Jリーグについて言えば、そもそもリーグ戦は1リーグで日本シリーズに相当する決勝がないので、イベントとしてはナビスコカップ決勝や、元旦の天皇杯決勝(厳密にはJリーグのイベントではないが)が大きなものとして挙げられよう。しかし、ナビスコカップ決勝などは残念ながら一部のサッカーファン以外の関心を引くことはなく、視聴率も芳しくない。

サッカーの場合は、日本代表の試合はキラーコンテンツになるが、Jリーグの試合は一部のファンにとってはともかく、多くのスポーツファンの関心を引くに至っていないのだ。しかも、プロ野球同様、一流選手はどんどん海外に流れて行ってしまう。救いは日本サッカー協会やJリーグ事務局とそのリーダーの権限が強いことだが、日本代表の人気にかまけたせいか、必ずしも強いJリーグのブランディングの方針があるようには見えない。映像の活用なども圧倒的に弱い(そもそも地上波でゲームを見られる機会が少ないという事情もあるが)。「国民的イベントは代表戦、Jリーグの試合はあくまで地域密着」と割り切っているのかもしれないが、ファンの高齢化も進む中、何かしらの新しいブランディングを打ち出す必要はあるのではないだろうか。

大相撲はNHKでの放送という恩恵かつ制約があるがゆえになかなか改革が進まない例といえる。千代の富士(現・九重親方)の初優勝時には視聴率50%を超えたこともあり、これは日本シリーズ記録すら上回る数字である。しかし、二代目貴乃花(現・貴乃花親方)が引退し、日本人が優勝しにくくなってからは、視聴率も低迷している。おそらく日本人の強い横綱が生まれない限り、大相撲のブランドが回復するのは難しいだろう。そもそもブランディングという発想すらない親方衆が運営を行っているのも問題だ。しかし、逆に言えば、プロの経営者を入れ、強い日本人横綱が生まれれば、圧倒的な歴史と映像アーカイブもあるので、意外と復活のチャンスはあるかもしれない。

こうして見てくると、どのスポーツもスーパーボウルに見たような成功モデルが簡単に応用できるようには見えないし、ステンゲルが提唱するようなブランディングも簡単ではないように感じる。競技の特性や日本市場の特殊性といった様々な問題はあるだろうが、突き詰めれば共通している課題は、ブランディングへの強い意志と、それを実現するCEOやCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)の不在ではないだろうか。

これらは一朝一夕には解決されないだろうが、逆に言えばそこに伸び代があるということでもある。一スポーツファンとして、ぜひ、この課題に挑戦し、国民的スポーツイベントの創出・復活を実現できる人材の登場を期待したい。私はおそらく、そうした人材はビジネス界から登場するのではないかと思っている。創造と変革のスポーツビジネスリーダーの登場を強く願いたい。

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)