今回は、スティール・パートナーズのTOBについて取り上げる。2003年12月19日、スティール・パートナーズ(以下、スティール)は東証2部上場の株式会社ソトー(愛知県一宮市)に、TOB(株式の公開買い付け)をかけた。ソトー会長の都倉吾一氏(現・相談役)は、スティール担当者からのTOB宣告を受け、「創業以来、コツコツと堅実経営してきたのに…」と漏らしたという(2004年1月28日付け日本経済新聞)。米国に本拠地を置くヘッジファンドのスティールが、1923年創業の老舗で、毛織物・編み物の染色加工業大手であるソトーに、TOBをかけた意図は何なのか――。

ソトーへのTOB合戦を終結させたのはスティールが当初要求した“増配”

話は2002年8月に遡る。スティールはソトー株式の約9%を取得した直後の同年8月、ソトーの社長である馬渕嘉明氏(現・相談役)に、「大幅増配などで株主に報いるべきだ」と迫った。その背景には、同社売上高の2倍強に達する179億円もの利益剰余金の存在があった。せっせと利益を貯め込むばかりで活用せず、株主にも還元しようとしないソトーの経営陣に、業を煮やしてのTOBであった。

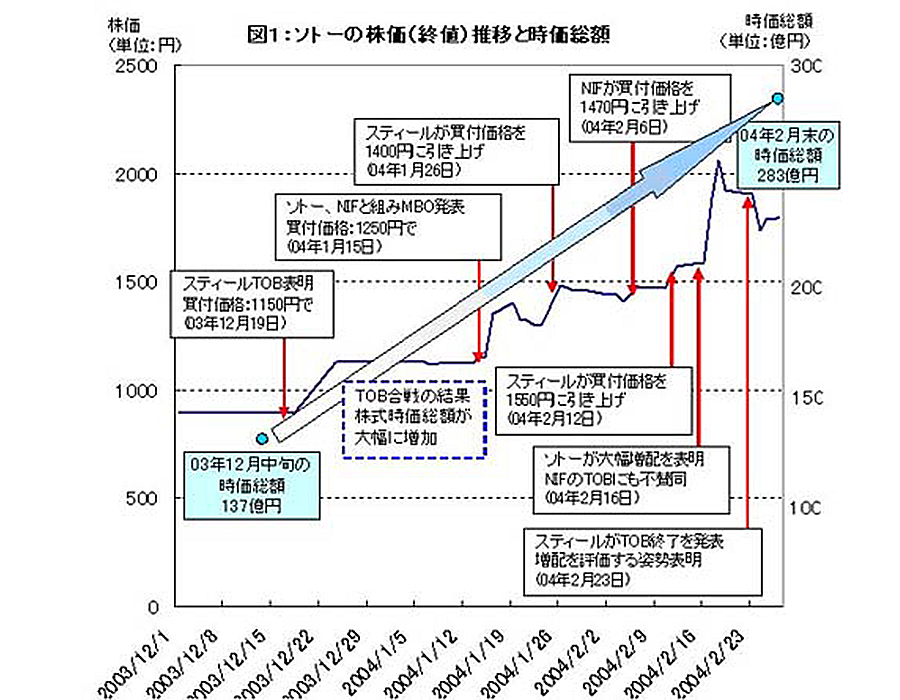

スティールが公表したTOBの買付価格は、1株当たり1150円。それに対抗してソトーは04年1月15日、大和証券グループ系のファンド(エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ、以下NIF)と組んで、1株1250円でのMBO(経営陣による企業買収)を発表した。このソトー/NIFによるMBOを受け、スティールはすかさず、TOB価格の引き上げを発表。これに対してソトー/ NIFは更にMBO価格の引き上げで対抗する――といったTOB合戦が繰り広げられた。

その後、ソトー/NIFによるMBO価格1470円(2004年2月5日)に対抗してスティールがTOB価格を1550円(2月12日)に引き上げた段階で、ソトーは方針を変更。2月16日に、大幅増配(*)を発表するとともに、NIFと組んでのMBOを中止とした。このソトーによる大幅増配の発表を受けてスティールは、TOBは不発ながらもソトーによる大幅増配を最終的には評価し、2月23日にTOB合戦に終止符を打った。

2003年12月から翌年2月までの2カ月間で、それまでは500円から900円程度で低迷していたソトーの株価は、一時2000円を上回るまで急伸した。ソトーの馬渕社長はスティールを大株主から外すためにもMBOが必要との姿勢をとっていたが、同時期にスティールからTOBを仕掛けられていたユシロ化学工業株式会社が大幅増配でTOBをかわしたことを受け、ユシロと同様の手法でTOB合戦に終止符を打つことを決意したのだ。

*ソトーの増配は、従来の年間13円から200円に、更に2004年以降3年間で合計500円の利益還元を実施する内容であった。

本業への投資や利益還元を怠る企業は市場からシビアな評価を下される

さてここで、当時のソトーの経営状態を見てみよう。 ,

ソトーの決算資料(連結) 抜粋 (単位:百万円)

◆バランスシート 2003年9月末(中間期末)

総資産額 32,252

I.流動資産計 5,753

1.現預金 908

2.有価証券 2,496

( 中 略 )

II.固定資産計 26,498

(1)有形固定資産計 4,522

(2)無形固定資産 7

(3)投資その他の資産計 21,967

1.投資有価証券 20,826

( 後 略 )

◆経営成績 2003年3月期(年間)

売上高 9,466

営業利益 988

経常利益 1,290

当期純利益 479

2003年9月末の中間期末時点では、同社は総資産額322億円に対して現預金、有価証券、投資有価証券の合計額が242億円と、総資産額の75.1%に上っていた。その一方、株主資本は246億円(株主資本比率は76.5%)。資本金31億円に対し利益剰余金は179億円に上っていた。

2003年3月期の年間売上高は約95億円であるのに対し、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ約10億円、13億円、5億円と、高収益を上げている。なお、2003年3月期の営業キャッシュフローは年間で15億円と潤沢で、有利子負債はゼロ。それなのに、年間配当金はわずか約2億円、本業に対する投資も少なく、余剰キャッシュフローは有価証券・投資有価証券の取得に充てられていた。

TOB直前の2003年12月中旬時点で、同社の株式時価総額は137億円程度と株主資本(簿価で246億円)の約半額でしかなかった。しかしながら、同社のバランスシートには含み損的なものは見当たらない。現預金、有価証券と投資有価証券の合計額である242億円を、時価総額が大きく下回っている。これは、第4回目のコラムでみたクレイフィッシュのケースにも見られた現預金等の現在価値が大きく割引かれた状態であるが、クレイフィッシュでは事業のリスクが問題となったのに対し、ソトーでは堅実な事業ではあるが株主軽視(本業から逸脱する有価証券への過大投資)と取られる経営をしていたのが大きな違いと言えよう。

ソトーの株価推移を見てみよう。TOBが終結した後の2004年2月末時点での株価は1800円、株式時価総額も283億円と、TOB前の2倍まで増加。株式時価総額が株主資本額(簿価)を上回るまでになった。とはいえ、2003年12月から2004年2月までの間にソトーの事業面での実態は何も変わっていない。なのに、TOBと増配を受け株価は2倍に急伸したのだ。

ということは、TOB前までのソトーの資産(事業)は、株式市場で投資家から、本来よりもはるかに低く評価されていたことになる。手元の資金や内部留保が多いのに配当や投資に熱心でない、つまり株主軽視と捉えられる経営をしている企業は、ソトーと同様に市場からは低く評価されるため、TOBの対象となりやすい。

この理由は、株主の立場になって考えてみると分かりやすい。資本を提供している側の株主は、ソトーのように成熟した企業が新たな投資をしないのであれば、利益還元すなわち配当を期待する。しかしソトーは、経営状態が良いはずなのに十分な配当をせず、本業から大きく逸脱する有価証券投資に多額の資金を投入していた。そうした株主軽視と見られる経営が継続していたことから、株式時価総額が異常に低くなっていた。こうなると、株主や投資家は、企業価値が毀損されている理由の分析や企業価値回復のための対策を、ソトーに求めたくなるだろう。経営者の側がそうした分析や対策を講じることがないまま長い時間が経ってしまうと、市場は企業の怠慢つまり“成さざるの罪”に嫌気をなし、その結果、株価が低く放置されてしまうのだ。このような状態に目をつけたのが村上ファンドやスティールといったアクティビスト・ファンド(物言う株主)だった。

怠慢経営と説明不足の“成さざるの罪”、問われた当事者は……?

ちなみに現在のソトーであるが、2006年3月期(実績)は、総資産額322億円に対して、現預金、有価証券そして投資有価証券の合計額が256億円と、総資産額の79.7%に及んでいる。一方、株主資本は237億円(株主資本比率は73.7%)。資本金31億円に対し、利益剰余金は133億円となっている。2006年3月末の株価終値は1481円、株式時価総額は227億円であった。同期の年間売上高は81億円と2003年と比べると落ち込んではいるが、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ約7億円、10億円、6億円と、依然として高収益だ。同期の営業キャッシュフローは9億円で、有利子負債は依然ゼロである。

TOB合戦終結時の配当に関する公約のその後はどうだろうか。

ソトーの1株当り年間配当金は、2004年度は200円、翌年は150円、翌々年は150円――3年間の合計で500円であった。利益剰余金そして現預金を取り崩しながら、公約通り高配当を続けた。そして、公約明けの2007年3月期に、1株当たりの配当金を38円に減額する旨を、発表していた(実際には期末に16円増配し、年間配当金は54円であった。今後は年間54円配当を継続するとのこと)。

なお、ソトーの馬渕社長(当時、現・相談役)は2004年2月5日、日本経済新聞社のインタビューで経営理念や株主への説明について、こう答えている。

「株主だけでなく従業員、取引先などすべてのステークホルダー(利害関係者)と利益を分かち合う経営を目指している」

「株主だけに利益を厚く配分するわけにはいかない」

「将来の投資や不測の事態に備えて利益を蓄積してきた。説明責任を果たしてこなかったと言われれば、そうかもしれない。ただ繊維は成熟産業であり、投資家などに説明したからといって株価が上がり、今回のような買収劇が起こらなかったとは思えない」

さて、この馬渕社長のコメントを皆さんはどのような気持ちで読んでおられるであろうか?

企業に投資しリターンを期待し、期待以下ならば経営者に問う――そうした株主の視点も持って、考えていただきたい。

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)