志実現のパートナーとして、ビジネスブランディングやパーソナルブランディングを手掛けるパラドックス社。そんな同社が提供するブランディング研究機関であるパラドックス創研が、このたび「パーソナルビジョンを持つことは、幸福度とどう関係しているのか?」という調査レポートを発表した。グロービス経営大学院副学長であり、調査の全体監修を務めた田久保善彦が、今回の調査から見えてきたことについて同社の鈴木祐介氏に伺った。

鈴木 祐介氏

株式会社パラドックス 執行役員/ブランディング・プロデューサー/クリエイティブ・ディレクター/PARADOX創研 所長

慶應義塾大学法学部卒業、グロービス経営大学院経営研究科修了(MBA)。300社を超える企業・事業のアイデンティティを策定し、常時150社以上のブランドコンサルティングとクリエイティブ開発を行うパラドックスの創業期メンバー。2019年、PARADOX創研を設立、所長に就任。人や企業が志を実現していくためには何が重要なのか、研究・ナレッジ開発を行う。ブランディング・クリエイティブに関する受賞多数。宣伝会議、企業セミナーなどの講師も務める。

田久保 善彦

グロービス経営大学院 副学長

慶應義塾大学理工学部卒業、学士(工学)、修士(工学)、博士(学術)。スイスIMD PEDコース修了。株式会社三菱総合研究所を経て、現在グロービス経営大学院副学長。経済同友会幹事、上場企業、スタートアップ企業社外取締役、顧問、NEDO技術評価委員等も務める。

志は、人を幸せにするか

田久保 善彦:まずはパラドックス社の事業内容について、教えていただけますか。

鈴木 祐介氏(以下敬称略):当社は、企業向け(toB)と個人向け(toC)の事業を展開しています。企業向けのサービスは、ブランディングがメインです。社名や企業理念、ロゴをつくったり、その理念を社内でどう広めるかといった組織づくりをサポートしたり、採用のお手伝いをしたり、顧客向けのプロモーションや空間づくりなども手掛けています。とくに最近では、企業理念やパーパスをつくる仕事が増えていて、これまでに300社以上の支援をしてきました。

個人向けのサービスでは、幼児から大人までを対象にさまざまなことを行っています。例えば子ども向けには、自分を表現したり、好きなことに気付いたりするためのアート教室『Visions Palette』を運営しています。そのほか就職前に「何のために自分は働くのか」という志を考えるワークショップ、そしてロールモデルから価値観やリーダーシップを学ぶ『Visions』というサービスを展開しています。さまざまな事業を通して志という物差しを自分の中につくっていただくためのサポートをしています。

田久保:貴社がミッションとして掲げている「志の実現に貢献する。」という言葉、私もとても好きなんですよね。なぜそこまで志にこだわろうと思ったのか、創業者の想いも関係しているのでしょうか。

鈴木:当社の代表は、もともと求人広告の制作ディレクターをしていたのですが、業務の中で経営者のインタビューや企業の取材をする機会が多くあったようです。そのなかで時々出会うのが、規模は大きくなくても、独自の考え方を持っていて、それをしっかり形にして、収益も上げて、経営者も社員も誇りを持って働いている会社です。目指すあり方、志があって、あえて大変な道を選んで苦労しながら、働く方たちの表情が本当に生き生きしている。人生を謳歌しているような感じさえあって、こういう人たちがいるんだと、驚いたそうです。「こういう人がもっと世の中に増えていくほうがいい」という気持ちが、今の事業につながっていると聞いています。

田久保:鈴木さんご自身はどうですか?

鈴木:そうですね。まず、人生には限られた時間しかないですよね。どんな人も等しく1日は24時間で、そのうち働いている時間ってそれなりにあるわけです。だったら働いている時間も「自分はこうありたい」とか「誰かの役に立っている」とか、そう感じられる人生のほうが単純に楽しいし、ワクワクする。私自身がそれを実感しているので、そんな人がもっと増えたらいいなと思っています。

田久保:それが中期経営目標である「志人口300万人」にもつながるのですね。

鈴木:その通りです。具体的には、「志のある人をさらに300万人増やしたい」という目標ですね。志を持っている人が世の中で300万人増えると、世の中はもっと明るくなるんじゃないかと考えています。

田久保:今回の調査の背景には、志を持っている人は仕事や人生を楽しんでいるはず、という仮説があったと思います。仕事に限らず、趣味などにも志はあっていいと思いますが、今回、仕事に限定して調査をしたのはなぜでしょうか。

鈴木:前提として、確かに仕事に限る必要はないと思いますし、仕事かどうかは関係なく、打ち込めることがあるというのはそれ自体が素敵なことだと思っています。一方で、パラドックスが今のビジネスで支援できるのは、仕事を通してのほうが多い。だから、まずは仕事に絞って調べようと考えました。自分たちが事業としてコミットできる範囲であれば、調査結果に対して何かしらの貢献行動を起こすことができますから。さらに調査方法の難しさもありました。事前調査で仕事に限定せず尋ねてみたところ、調査したいと考えていた「志やビジョン」の定義とはあまり関係ない回答が多く上がってきたんです。

田久保:「ハワイに行きたい」とか。

鈴木:そうですね。「1億円を当てて何事もなくダラダラ過ごしたい」というのもありました。もちろん、それ自体は全く否定しませんし、どれもその方にとっては重要なことだと理解しています。しかし、調査の主旨とは違いましたので…。

田久保:ちなみに「志」ではなく、今回「パーソナルビジョン」として調査をしているのは、何か理由があるのでしょうか。

鈴木: 「志」という言葉を前面に出しすぎると、馴染みのない人のほうが多いと思いましたし、「重く捉えすぎる」懸念がありました。「人生を賭してやらなければいけない」というような印象を持つ方もいらっしゃるようでした。そこで今回の調査では多くの人にとって分かりやすいように「パーソナルビジョン」という言葉を使っています。

田久保:そういう意味では、今回の調査で「パーソナルビジョン」はどのように定義したのでしょうか。

鈴木:まずは、仕事において本気で成し遂げたいビジョンがあるか。次に、そのビジョンが他者に役立つものであると感じているか。最後に、そのビジョンの実現に向けて、なんらか実際に取り組んでいることがあるか。この3つについて「ある」と回答した人を「パーソナルビジョンがある」と定義しました。

田久保:つまり、本気かどうか、他人への貢献があるかどうか、そして小さくても実際に行動しているかどうか。その条件を満たす人たちの幸福度を『人生満足尺度』『幸せの4因子』という2つの指標を使って調べたということですね。

調査概要

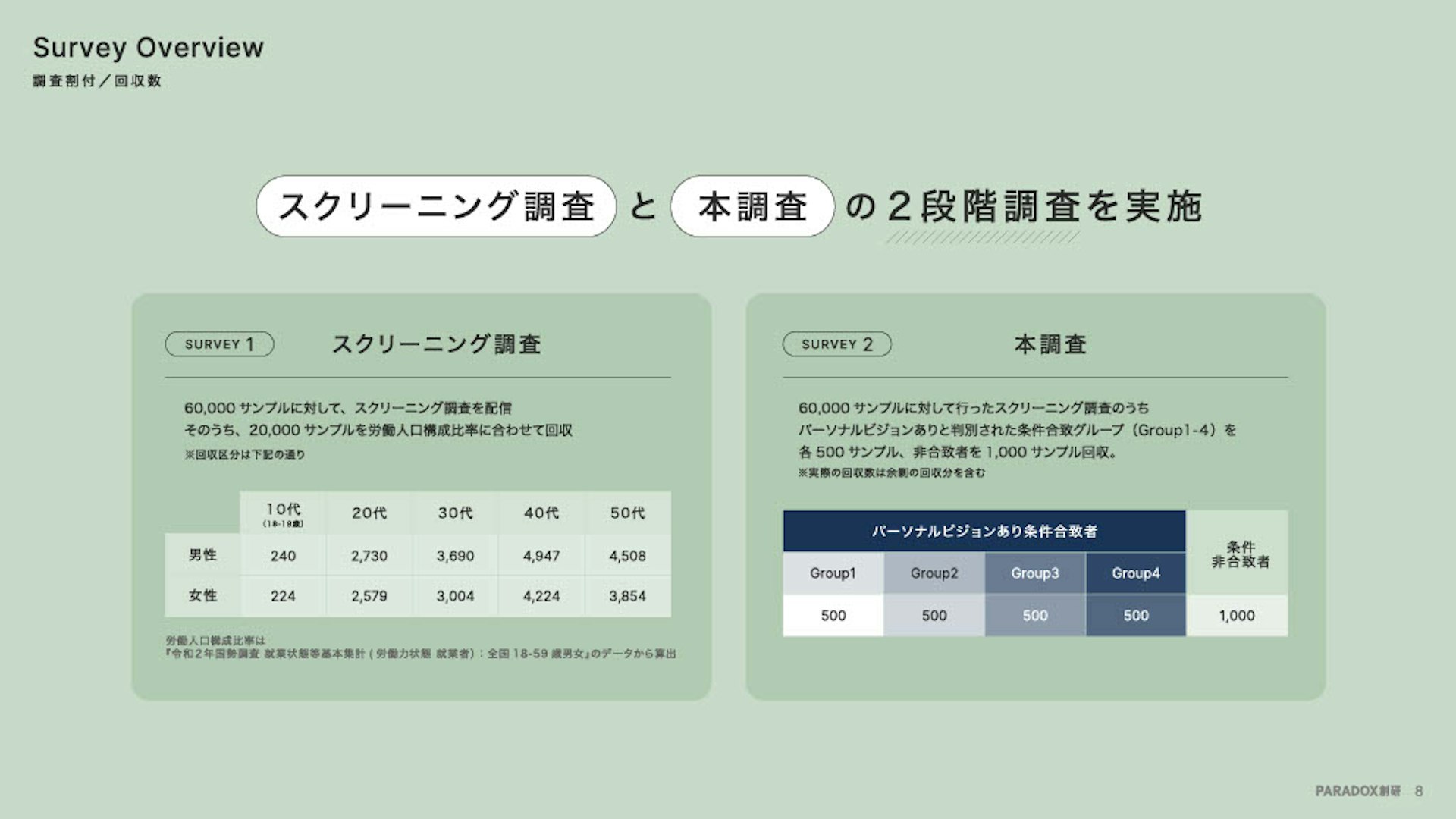

60,000サンプルに対してスクリーニング調査を行い、そのうち20,000サンプルを労働人口の構成比率に合わせて回収し、事前調査を行った。

- 仕事において本気で成し遂げたいビジョンがあるか

- そのビジョンが他者に役立つものであると感じているか

- ビジョンの実現に向かって、なんらか実際に取り組んでいることがあるか

上記設問を通して、パーソナルビジョンありと判別された2,000サンプル(500サンプル×4グループ)、パーソナルビジョンなしと判別された1,000サンプルを回収し、本調査を行った。

- ビジョン実現に傾ける情熱・熱量はどの程度か

- ビジョン実現に向けて実際に使っている時間はどの程度か

さらにパーソナルビジョンありと判別されたサンプルを、上記2問の回答の合計点数をもとに、1~4のグループに分類。4にいくほどスコアが高く、かけている時間や情熱が大きい。

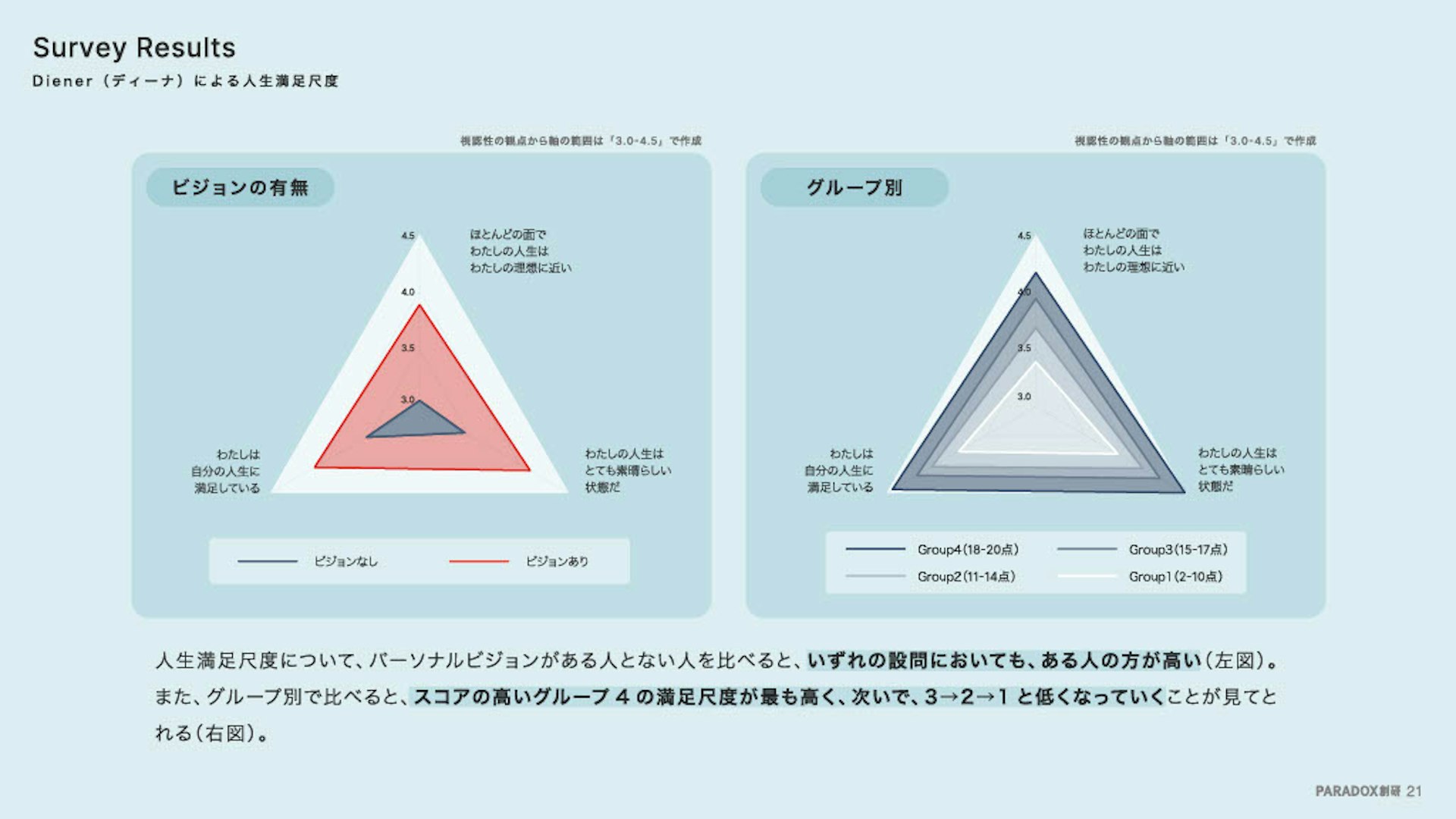

人生満足尺度に関する調査

アメリカにおける幸福研究の権威エド・ディーナー博士が開発した人生満足尺度を問う、5つのうちの以下3つの設問で調査を実施。

- ほとんどの面で、私の人生は私の理想に近い

- 私の人生は、とても素晴らしい状態だ

- 私は自分の人生に満足している

人生満足尺度について、パーソナルビジョンがある人とない人で比べると、3つの設問いずれにおいても、パーソナルビジョンがある人のほうが高い。

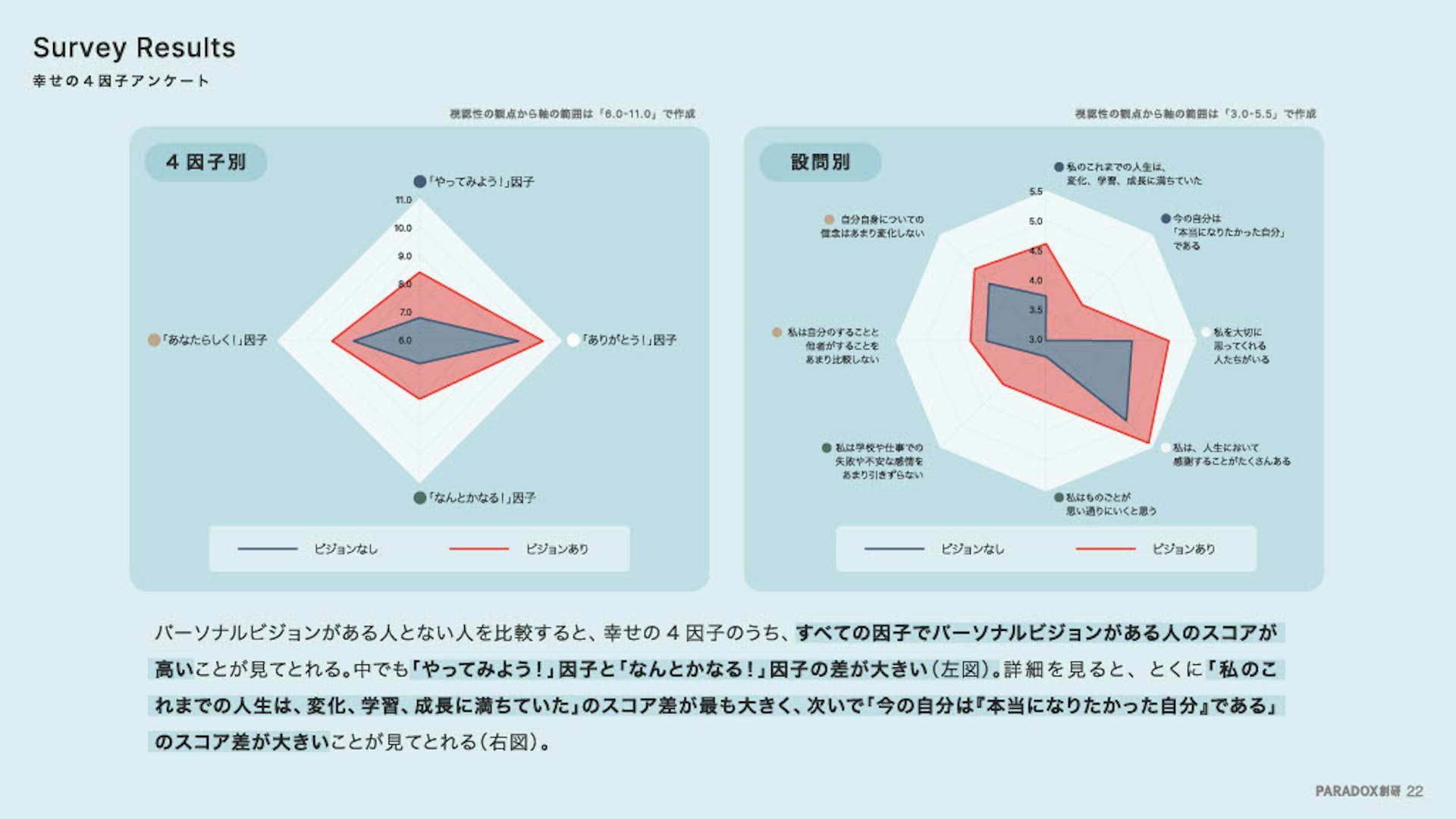

幸せの4因子に関する調査

前野隆司教授(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科)が開発した幸せの4因子に関する全16問の設問のうち、前野教授監修のもと以下8つの設問を選定して調査を実施。

第1因子:「やってみよう!」因子

- 私のこれまでの人生は、変化、学習、成長に満ちていた。

- 今の自分は「本当になりたかった自分」である

第2因子:「ありがとう!」因子

- 私を大切に思ってくれている人がいる

- 私は、人生において感謝することがたくさんある

第3因子:「なんとかなる!」因子

- 私はものごとが思い通りにいくと思う

- 私は学校や仕事での失敗や不安な感情をあまり引きずらない

第4因子:「あなたらしく!」因子

- 私は自分のすることと他者がすることはあまり比較しない

- 自分自身についての信念はあまり変化しない

幸せの4因子について、すべての因子でパーソナルビジョンがある人のスコアが高い。とくに「私のこれまでの人生は、変化、学習、成長に満ちていた」「今の自分は『本当になりたかった自分』である」という設問は、パーソナルビジョンがある人とない人のスコアの差が大きい。

幸せな人生を歩む、ひとつの手段

田久保:一言でいえば、「パーソナルビジョンがある人は幸せ」という調査結果ということですね。調査を始める前はどんな期待がありましたか?

鈴木:端的に言うとそうですね。ある程度結果は出ると予想していましたが、こんなにはっきりとした結果が出るとは思っていませんでした。もうひとつ発見があったのは、パーソナルビジョンと志の相関です。実は調査では、志を「自分の強みや価値観を磨いた先にある、自分ならではの社会への役立ち方」と定義した上で、「あなたには志がありますか」という質問も聞いていました。その結果、パーソナルビジョンのスコアが高いほど、「志がある」という回答との相関があることも分かったんです。

また調査にあたって、パーソナルビジョンを点数化することには、少し迷いがありました。本来、パーソナルビジョンは全てが尊く、優劣はありませんから。そのため、本気で成し遂げたいビジョンを言葉にできるか、ビジョンの実現に向けてどれくらい時間を使っているか、どれくらい情熱を傾けているかなど、点数化するにあたって基準を細かく決めるようにしました。

田久保:パーソナルビジョンそのものを評価するのではなく、そこに向き合う姿勢や取り組んでいる状態を評価したということですね。

鈴木:その通りです。どれくらい時間を使っているか、情熱を持っているか、というだけです。その結果、パーソナルビジョンに向かって、より多くの時間や情熱を使っている人のほうが幸福度も高いとなったわけです。もう少し踏み込んだ結果で言いますと、「幸福度が高い人ほどパーソナルビジョンを言語化できている・周りにたくさん発信している」という傾向も見られました。

田久保:仕事に対して一生懸命になれる、情熱を注いで打ち込めるというのはとてもいいことだと思います。さらにそれが「幸福度が高い」「状態として幸せである」と証明されたことは、僕も志を信じる人間のひとりとして嬉しい結果でした。

鈴木:決して志がなければ幸せになれない、というわけではありません。幸せになる道はたくさんありますし、正直に言うと、志がなくても幸せな人はたくさんいます。ただ、その道のひとつとして志を持つことで幸せになれると証明されているのであれば、あまり重く捉えずに持ってみるのもいいんじゃないかと思うんです。

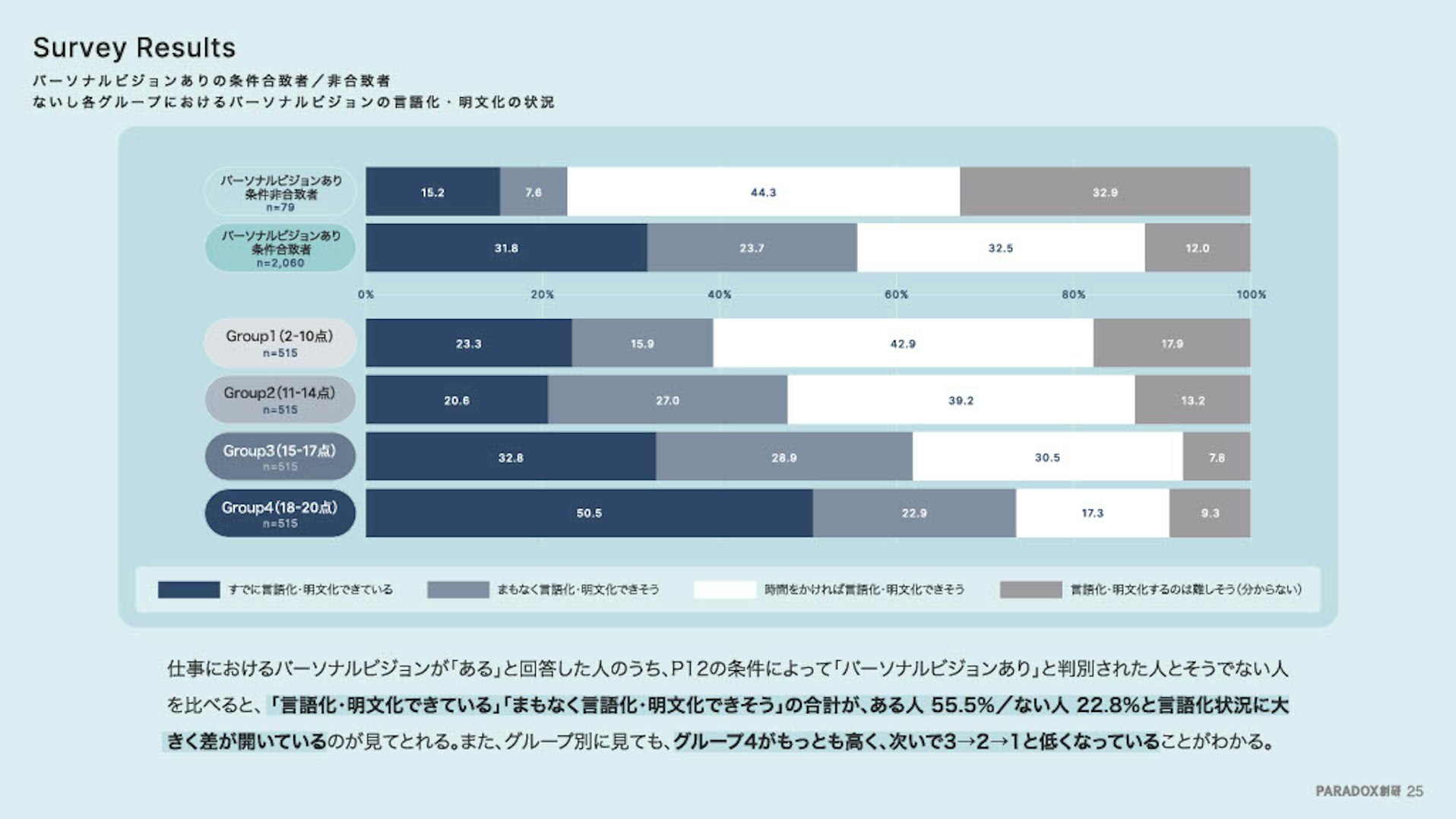

パーソナルビジョンの言語化・明文化に関する調査

パーソナルビジョンのある人とない人、グループ1~4に属するそれぞれの人に対して、パーソナルビジョンの言語化・明文化の状況を聴取。

パーソナルビジョンがある人とない人で比べると、「言語化・明文化できている」「まもなく言語化・明文化できそう」の合計が、パーソナルビジョンがある人は55.5%。それに対して、パーソナルビジョンがない人は、22.8%とスコアに大きな開きがある。

変化の多い時代だからこそ、志を問う

田久保:なぜ、今この時代に志を問うのでしょうか。中には、「時代の流れに乗っていれば生きていけるでしょ」という人もいれば、「今は激動の時代だから、波に揉まれてどこに行くか分からない」という人もいると思います。今の時代と志の関係性について、どのように考えていますか。

鈴木:まず自分自身を振り返ると、20代の頃は人に語れるほどの明確な志なんて持っていませんでした。かっこいいコピーを書きたいとか、すごい広告を作りたいとか、それくらいです。今思えば、誰かのためというよりも、自分のための目標でした。

その当時、仕事のストレスで半年ほど休職していました。その間に「自分が本当にやりたいことは何か」を考えるようになりました。自分と向き合う中で「自分が作ったもので誰かを喜ばせたい」と原点に立ち返ることができ、そしてその想いが自分の会社で実現できるものだ、と。そう気付けたおかげで、頑張っている誰かの役に立とう、目の前の仕事に愚直に取り組もう、という自分なりの指針ができました。これによってストレスが驚くほどなくなりましたね。仕事が楽しくなり、不思議とパワーが湧いてくる。「誰かのために」という想いや「こう在りたい」という姿があると、少なからず人は幸せになるんだなと実感しました。

鈴木:また、多くの経営者は明確なビジョンを持っていますよね。だからこそ経営を通して実現しようとしているわけです。その一方で、「自分が何をしたいのか」「自分はこう在りたい」というビジョンが明確になっていない社員も多い。さまざまな企業のコンサルティングをする中で、そうした課題を抱える組織が多いことに気付きました。

田久保:社長が言っていることに対して、社員はあまり共感していないし、やりたいこともとくにない。だから、パワーも全開にならないということですね。

鈴木:もしかしたら日本企業に共通する課題なのかもしれませんが、それは少しもったいないなと思います。僕自身、やりたいことが明確になったことで仕事をもっと楽しめるようになりましたし、せっかく働くのであれば多くの方に楽しく幸せに働いてほしい。今回の調査結果を踏まえても、この考え方を広めたいと思っています。

今は情報がたくさんあふれていて、何でも選べる時代です。そのため、自分がどう在りたいかという軸がないと、選択肢が多すぎて迷ってしまう人もいるんです。何でも選べるからこそ、逆に選べなくなっている。だからこそ、自分がどう在りたいかを決めることが重要ですね。

田久保:1970年代や80年代は、会社にしがみついていれば生き残っていける時代でしたが、今は違いますよね。先行き不透明なVUCAの時代だからこそ、自分の進むべき道を持たないと、本当にどこに行ったらいいか分からなくなる。

鈴木:何もしなくても成功した時代は、上の人の指示に従うほうが良かったのかもしれないですね。でも、今はそうではない。

田久保:言われたことをきっちりやる時代と、ゼロから考える時代との違いが、今志を考える大きな理由というわけですね。

企業と個人の想いが重なる接点をつくる

田久保:一方で、働く個人の志が明確になったときに、企業の方向性やビジョンとのズレを感じることもあるかもしれません。自分と企業のやりたいことが違うということに気づいたら、前向きに働くためにはどうしたらよいのでしょうか。こうした個人と企業の関係について、どう思われますか。

鈴木:僕の経験と実感では、企業と個人のやりたいことが重なる接点で仕事をするほうが、個人にも企業にもメリットが大きいと思います。

個人からしたら、自分のやりたいことを叶えながら企業に貢献できるし、企業への貢献が自分のやりたいことにつながるわけです。そして自分のやりたいことが明確であれば、それを成し遂げるために、会社のリソースも上手に活用するはずです。そうすると、企業側、経営者側から見ても、会社のやりたいこととの接点で社員のパフォーマンスが上がるので、メリットがあると思います。

田久保: この話の前提として重要なのは、個人が企業の志を理解するだけではなく、企業もまた社員個人の志を理解している、または理解しようと努力しているということだと思います。個人が企業の理念やビジョンを理解することは可能だと思いますが、企業がどこまで個人の志を理解できるかが課題となるのではないでしょうか。

鈴木:おっしゃる通りですね。当社では『visions survey』というツールを使って、「企業と個人の志の重なり」を測っています。例えば、個人が会社の理念をどれくらい認知し、共感し、貢献しようとしているか。上司や同僚がどれくらい自分のことを認知し、共感し、自分のキャリアに貢献しようとしているか。この重なりが大きいほど、同志度※が高いと判断しています。調べてみると、同志度が高い組織ほど、仕事への誇りを持って働いている人の割合が高く、幸福度も高いということが分かりました。

※同志度…「価値観・強み・自己実現」という3つの観点から、企業と個人における相互認知・共感・貢献度を測定し、企業の現在の組織状況を把握するための指標。

田久保:いわゆるエンゲージメント調査とはどのような違いがあるのでしょうか。

鈴木:同志度調査は、企業と個人の志が重なる接点を見ています。同じ方向を向いているか、企業のビジョンと個人のやりたいことが重なる仕事ができているか、相互に貢献し合おうとしているか。そういったことを中心に調べています。一方でエンゲージメント調査は、同じ方向を向いているかどうかに焦点を当てているのではなく、企業との結びつきの強度を見ています。例えば、給料が高いか、福利厚生がよいか、同僚との関係は良好かといった要素がエンゲージメントを高めますが、同志度はそうではありません。

田久保:経営者がどの方向に舵を切るかによって、戦略は変わりますよね。給料や福利厚生をよくするのも戦略のひとつですが、本当に大事にしたいものは何なのか。「給料がよくて通いやすい会社」をつくりたいのか、それとも「志を共有し合える会社」をつくりたいのかという違いがありますね。

鈴木:そうですね。商品のブランディングで例えると、機能が同じ商品だと他社商品に置き換えられてしまうことがあります。でも、その商品の想いに共感していたら、簡単には他社商品を使おうとはならないですよね。企業にもきっと同じことが言えると思います。福利厚生などの機能的な価値だけに頼ると、よりよい条件の会社が出てきたときに社員が移ってしまうかもしれない。しかし、お互いに志を共有し、共感していたら、企業と個人の間に深いつながりが生まれると思います。

田久保:最近の働き方改革で「残業するな」とか「休みを増やそう」という流れが強くなっています。働きやすい環境や福利厚生が充実しているということも、もちろん大事です。一方で、会社と個人が同じ方向を目指しているか、その度合いはどうなっているかを考えることもとても重要ですよね。そうした意味では貴社が実施した今回の調査と同志度の調査は、働くことの本質について考えさせられる、新しい切り口だと思います。

「これがやりたい」がないなら、「これはちがう」でもいい

田久保:最後に、自身の志と向き合うための具体的なアドバイスをお願いします。

鈴木:例えば、グロービスや当社の『Visions』など、コミュニティに参加するというのはおすすめです。成長意欲の高い人が集まるコミュニティに入ることで、志が明確になり、行動も伴うようになります。さらに、自分の想いに共感してくれる仲間を巻き込むこともできるわけです。

田久保:志を持っている人や持とうとしている人から刺激を受けることが大切だ、と。そういうコミュニティや仲間がいる環境に身を置くことが大事ですね。

鈴木:また当社では、半年に1回、自分の目標を立てるタイミングで志を言葉にする機会を設けています。目標管理シートに書くときに、必ず志を最初に書くんです。自身の志と会社から期待されることの接点を踏まえて、その期の行動計画を立てます。

ここで重要なのは、とにかく志を言葉にしてみること。とりあえず口に出してみると何かが見えてきます。拙くてもいいので、とにかく言葉にしてみる。そんなに書くことがなくても、長い文章になっても、なんでも良いんです。「本当に自分はこうなりたいのか?」と考え始めると、「いや、違うかもしれない」と思うこともあるかもしれませんが、まずは自分の気持ちや考えを可視化することが重要ですね。

田久保:「思考の外在化」と言って、頭の整理にはアウトプットが有効ですよね。結局頭の中で考えているだけだと、もやもやは整理されないまま、増幅してしまうかもしれません。その結果、多くの人は「やりたいことが分からない」「志が迷子だ」と感じてしまう。「これがやりたい」と書けないなら、「これはちがう」でもいいんです。そうしたら行きたくない道がひとつハッキリするので。

鈴木:だから言葉にしないと何も進まないですよね。そして言葉にできたら、次はそれを言ってみる、小さくでもいいからやってみることも大事です。誰かに言ってみると整理が進みますし、ちょっとでも踏みだすと次の機会が生まれます。手探りでも行動していくことで、本当にやりたいことなのか分かってくると思います。この調査が、志と向き合うきっかけになればと願っています。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)