津田大介(つだ・だいすけ):ジャーナリスト/メディア・アクティビスト

メディア、ジャーナリズム、IT・ネットサービス、コンテンツビジネス、著作権問題などを専門分野に執筆活動を行う。ソーシャルメディアを利用した新しいジャーナリズムをさまざまな形で実践。オンラインメディア「ポリタス」編集長を務める。Twitter

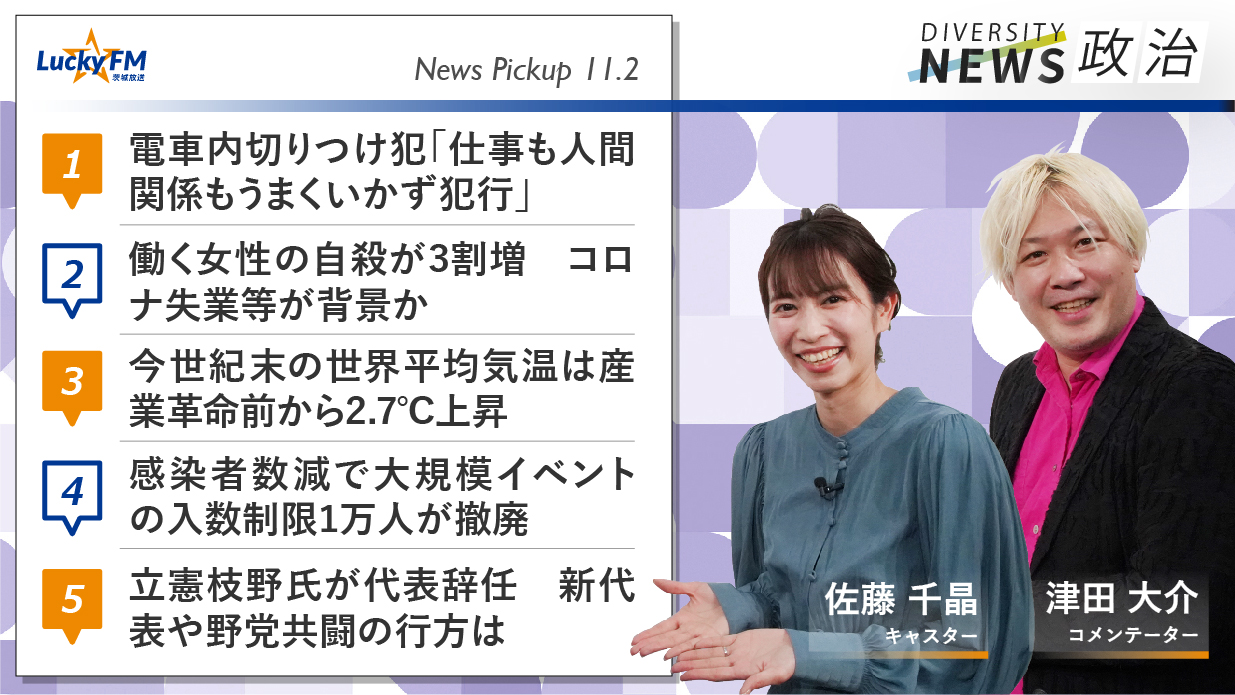

津田大介さんのニュースピックアップ

1. 電車内切りつけ犯「仕事も人間関係もうまくいかず犯行」

身勝手な犯行だが社会的孤立も影響していたのではないか。孤独の問題には社会全体で対処しないと、今回の背景となるような社会不安は今後も拡大し続けると感じる。人間関係の希薄化とともに、SNSの台頭により、他者のはなやかな様子を知って孤独感を一層募らせるようなケースも増えているのだと思う。菅政権では孤独・孤立対策担当大臣が初めて設置された。新政権も政策課題として孤独の問題に向き合って欲しい。

2.働く女性の自殺が3割増 コロナ失業等が背景か

今までは自殺というと男性が圧倒的に多かったが、2020年は働く女性の自殺が急激に増えている。エッセンシャルワーカーと呼ばれる人々がコロナ禍で大きなダメージを受けるなか、特に非正規雇用の割合が多い女性が職場環境の変化、あるいは雇い止めや給与減に直面しており、それが自殺増加につながっているのだと思う。岸田首相もそうした人々の給料を上げていくとは言っているが、こちらの支援はまった無しの状況だ。

3. 今世紀末の世界平均気温は産業革命前から2.7℃上昇

国連機関の予測では、各国が現行の温室効果ガス削減目標を達成しても温暖化は止まらないという。今後、先進国の日本にはさらなる排出削減を求める国際圧力が強まるのではないか。今回の予測は「電力を安定的に供給しつつCO2を出さない実質的ソリューション」として原発の再稼働や新設の議論にも影響を与える可能性がある。ただ、世論調査ではいまだ原発に否定的な声が多く、政治的には難しいジレンマにさらされると思う。

4. 感染者数減で大規模イベントの入数制限1万人が撤廃

当然の措置だと思うが、いまだ50%の制限は継続している。関係者に聞いてみると、1万人収容会場で5,000人ではチケット価格も倍にできず、損益分岐点を超えないことが多いという。陰性証明やワクチン証明を併用しつつ、やはり段階的であっても収容定員をさらに緩和しないとイベント等の事業は今後も厳しい。政府の都合で制限をお願いしているわけで、文化・芸術関連の方々には手厚い補償が必要と感じる。

5. 立憲枝野氏が代表辞任 新代表や野党共闘の行方は

今回の選挙で立憲民主党に候補を一本化した選挙区は16人が僅差の敗北を喫した。そこで一定数勝てたら公示前より議席を増やした可能性もある。共闘の“効果”はあったが“成果”は出なかったという表現が正しいのだろう。ただ、野党共闘は連合離れを招いたとも言われ、功罪どちらが大きかったかは正直分からない。今後も共闘は続くと思うが、もう少し支持層を広げる必要はあり、次の代表はその辺で難しい舵取りを迫られる。

【スペシャルトーク】衆院選総括

スペシャルトークでは、10月31日に投開票が行われた第49回衆議院議員総選挙を津田大介さんに総括していただいた。

まずは投票率の低さが気になった。もう少し増えて60%台になっていたら結果もだいぶ動いていた可能性はある。一方で、出口調査によると無党派層の投票先で最も多かったのは23%の立憲民主だったものの、前回選挙の3割からは7ポイントほど下がった。それが自民党、そして今回躍進した日本維新の会に流れたのだろう。ここ10年ほどで、中道右派ぐらいの第3局が一定数伸びていることが改めて可視化されたと思う。

7月の都議選でも自公過半数の下馬評を覆して都民ファーストの会が多数の議席を確保した。「自民には入れたくない。でも立憲と共産にも入れたくない」という声に対して、都ファが大きな選択肢となっていたわけだ。その意味では、今回の結果は都議選の流れとも地続きだと感じる。

大阪の選挙区で圧倒的に強い維新だが、今回は、たとえば東京1区でも維新の小野泰輔さんが3番手に付けて比例当選した。また、これまで公明党が圧倒的に強かった東京12区も、公明対共産という特殊な構図に維新の阿部司さんが入り込んで8万票を獲得し、こちらも比例当選。既存の勢力に投票したくないという人々に新しい選択肢ができたという意味で、今回の衆院選を象徴する選挙区だったと感じる。

このほか、今回は世代交代も目立った。大物議員の方々が苦しい戦いを強いられ、岩手の小沢一郎さんをはじめ選挙区で負けた方も多い。「高齢の政治家に任せていたら自分たちの声は届かない」という意識が明確に働いたと感じる。また、自民の甘利さんのように、普通に戦っていれば絶対当選するような人が、不祥事の取り沙汰で軒並み厳しい結果になったことも特徴的だった。

もう1点、野党側はジェンダー平等やLGBTQ+の権利向上、あるいは気候変動対策といったアジェンダを強く打ち出したが、結果的には不発に終わった。「若い世代はジェンダーや環境問題への関心が高い」と報じられがちだが、実際の出口調査では「経済や子育て・教育をなんとかして欲しい」との声が大きかったわけだ。野党は今回掲げたテーマを下ろすべきではないと思うが、それだけでは響かない有権者に向け、経済政策等をどう訴えていくのかが今後の立て直しに向けて重要になるのだと思う。

ダイバーシティニュース視聴方法

1.LuckyFM茨城放送のラジオ FM88.1/94.6MHz

2. YouTubeライブ配信(アーカイブでも視聴可能です)https://www.youtube.com/channel/UCOyTwjQoiUJXxJ8IjKNORmA

3. radikoでも聴取可能です

最新情報は、Twitterでご確認ください。

※当コンテンツは作成時点までの信頼できると思われる情報に基づき作成しており、正確性、相当性、完成性などのほか、当情報で被ったとされる利用者の不利益に対しグロービス知見録編集部は責任を負いません。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)