レッドオーシャンのゲーム市場では現在、上位層の企業は固定化している。

グローバルビジネスの上位に君臨する企業には、強力なIPという共通点こそあれ、その戦略も強みは異なる。攻略方法はひとつではない。

今回はゲーム市場上位プレイヤーの中からテンセント、任天堂、ソニー、マイクロソフト、ネットイースの5社をピックアップし、その強みと戦略にフォーカス。ゲーム業界攻略の糸口を探る。最後に、ゲーム業界の未来に起きる「変革」について考察する。

上位プレイヤー5社から成功要因を探る

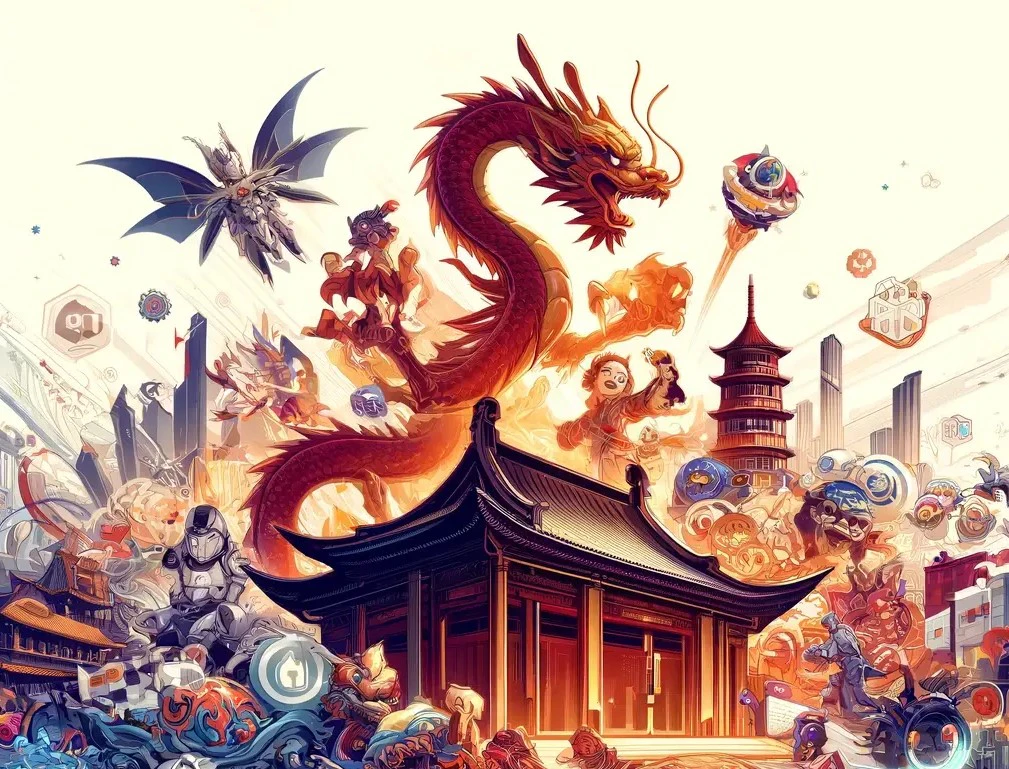

テンセント:世界中のトップIPを握る

.jpg?q=75&fm=webp)

まずは世界最大のゲーム企業、テンセント(Tencent)から。

GAFAMになぞらえて中国BAT(Baidu:百度、Alibaba:阿里巴巴、Tencent:騰訊の3社の頭文字)と呼ばれる巨大テック企業の1社だ。売り上げの約3割をゲームで稼ぐ。うち7割を中国国内の売り上げが占める。

ゲーム市場全体の売り上げに影響するほどのAAAタイトル(莫大な開発費を投じて作られたゲーム)を中国で数多く配信し運営しているが、これは自社ゲームが強いだけではない。仕組みは中国最大のプラットフォーム「ウィーチャット(WeChat)」と外資規制を活用した、いわば「ゲーム商社」だ。

テンセントは、規制を超えて中国の巨大市場で稼ぎたい海外ゲーム企業から運営を預かる。成長した人気IPは、テンセントのスーパーアプリ(ウィーチャット)内外のEC事業者や飲食店にライセンスを供与し、タイアップ等でさらに収益を上げる。コンテンツだけでなく、例えばNintendo Switchの中国内での販売代理もテンセントだ。

反対に、中国から海外市場への進出も手掛けており、例えば別ブランドで『PUBG MOBILE』等の人気タイトルを販売している。

また、世界中のゲーム企業に多数の出資をしており、エピックゲームズやフランスのユービーアイソフトの株主としての顔も持つ。中には米国の大ヒットPCゲーム「リーグオブレジェンド(League of Legends)」の開発企業のように買収したケースもある。

ただし、中国国内ではゲームに対する厳しい規制が敷かれている。未成年のゲーム時間が制限されたり、新作ゲームタイトルの承認を何度も停止したりと逆風が吹き、そのたびに株価が乱高下する。

テンセントにとって中国の規制は、守りでもあり弱点でもある。今後は海外での売り上げ成長が焦点となる。

任天堂:最強の自社IPを持つ娯楽の老舗

.jpg?q=75&fm=webp)

現在、グローバルで普及しているコンソール(家庭用ゲーム機)は、Nintendo Switch(任天堂)、Play Station(ソニー)、Xbox(Microsoft)の大きく3つだ。うち1つを手掛ける任天堂は他の2社とは違い、ゲーム専業企業だ。明治時代、花札の製造を祖業に「運を天に任せる」を社名として創業した。

通常、ゲーム開発企業は完成したゲームをコンソールで販売する際に、コンソールメーカーにライセンス料とソフト製造の委託生産料を支払う。これによってコンソールメーカーはプラットフォーマーとしての収入が得られるのだが、任天堂は自社ソフトがソフト全体の売上高の8割を占める。

つまりプラットフォーマー手数料ではなく、自らヒットゲームを企画・開発し続けることで収益を出し、コンソールの価値も上げ続けている。ハードでもソフトでもヒットを出せる企業は、世界中を見渡しても任天堂ぐらいだろう。

ヒットゲームの量産というハードモードを可能にするのが自社IPの存在だ。マリオ、ゼルダなどグローバルで人気を誇る自社IPを多数所有している。直感的に遊べるポップなゲーム性も特徴だ。大人から子供まで気軽に遊べるコンテンツは、培ってきた娯楽のセンスそのものだろう。

ただし、ゲーム専業かつ自社ソフト中心のため、コンソールでヒットが出るか出ないかで命運が決まるリスキーな企業でもある。

たとえコンソールの販売台数が振るわずとも次がヒットするまで生き延びるべく、自己資本は80%と厚い。キャッシュリッチ、無借金経営の代表企業でもある。

先日、Switchの次のコンソールを2025年3月までに発表するとリリースした。次もヒットなるか。

ソニー:サードパーティと共創

.jpg?q=75&fm=webp)

ソニーのゲーム事業は子会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が担う。

ゲームはソニー全体の売り上げの3分の1を稼ぐ中核事業だ。任天堂と同じくコンソールメーカーのSIEだが、その戦略は真逆として知られている。

SIEは他のゲーム開発企業(サードパーティー)のゲームタイトルを数多くリリースしている。例えばスクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジー』シリーズやカプコンの『バイオハザード』シリーズを網羅するなど、人気IPのリリースでコンソールの価値を上げ、プラットフォーマー手数料を手にする仕組みだ。

コンソールのPlay Station(PS)は最先端の技術を搭載した高性能マシンだ。PlayStation 5(通常版)は現在6.7万円(※小売価格)と高額だ。作り込まれた世界観を完成度の高い画質・音質で再現する。没入感の高い、いわゆるコアなゲーマーに焦点を当てたゲームに強い。

一方で、PS5は高性能すぎて製造原価が高く、実は価格の割に利益は薄い。ゲーム市場では「コンソールを低価格で普及させ、ソフトで稼ぐ」が鉄則だが、販売当初は原価が卸売り価格を上回る逆ザヤ状態だった。

PS5の販売台数は想定していたほど伸びずにピークを迎えたが、引き続き堅調に売れ続けるだろう。今後はPSを中核に据えながらも、PC向けゲームタイトルの増加やVRヘッドセット(PS VR2)のPC対応などPC向け事業も拡大していく。

Microsoft:サブスク中心の全方位戦略

.jpg?q=75&fm=webp)

マイクロソフトのCEOに現在のナデラが就任した2014年、『マインクラフト』の開発企業であるモヤンを買収した。その後も次々にゲームスタジオを買収し続け、ついにはゲーム業界トップ企業の一角であるアクティビジョン・ブリザードまで10兆円で買収した。

なぜ高額な買収を繰り返すのか。泣く子も黙るマイクロソフトだが、実はコンソールのXbox販売台数はPS5の半分だ。そして、Xboxもまた逆ザヤで販売している。力を入れるのはゲームのストリーミングサービス、Xbox ゲームパス。月額制で数百タイトルのゲームを好きなだけ遊べる。クラウド経由でPCからも遊べるため、PCゲームユーザーも多い。

ただし、買収した魅力的なゲームタイトルがXboxゲームパス上に並ぶだけでユーザーを囲い込めるか、というとそう簡単でもない。

マイクロソフトの独占に政府は目を光らせている。アクティビジョン・ブリザード買収時、独占禁止を巡る裁判中にはNintendo SwitchとPSにも人気ゲームライセンスを供与することを発表した。これ以外にもXboxの4つの独占タイトルをNintendo SwitchとPS5でリリースする。サブスクユーザーの増加にはネガティブだ。

コンテンツの充実を図るため、買収以外にもサードパーティとの関係を強化している。『龍が如く』(セガ)など日本のゲームも増え、今年春には『ファイナルファンタジー14』(スクエア・エニックス)もリリースされた。

モバイル向けは出遅れていたが、買収したアクティビジョン・ブリザード傘下のキングにより強化。2023年、キングはモバイルゲームでテンセントに次ぐ世界2位の売り上げを出している。

デバイスの枠を超え、全方位のユーザーに焦点を当てるマイクロソフト。次の買収はどこだ。

ネットイース:中華コンテンツカンパニー

ネットイース(NetEase)はテンセントに次ぐ中国の巨大ゲーム企業だ。グローバルでもトップグループの一角を担う。

2001年にPC向けゲーム事業を開始。2008年からはアクティビジョン・ブリザードと提携し、人気タイトルを中国で配信することでその存在感を高めてきた(2023年1月、提携解消により供給停止)。2012年からはモバイルゲームに参入。2023年8月時点で150本を超えるゲームを配信している。

ネットイースに限らず、テンセントやミホヨ(miHoYo)など中国ゲーム企業はUIの調整、翻訳など緻密で高度なローカライズに長けている。参入が難しいとされる日本のモバイルゲームで売り上げの4分の1を占めるのは中国プレイヤーだ。

ネットイースは自社タイトルが強い。2017年には日本でリリースした『陰陽師』がヒット、その後も『荒野行動』など日本のトップゲームランキングに数多くのタイトルが並ぶ。

中国内の規制により、テンセントと同じくネットイースも海外スタジオへの出資や買収を積極的に行い、著名クリエイターを擁するゲーム制作スタジオを海外に数多く開設している。

日本からもカプコン、スクウェア・エニックス、バンダイナムコ、セガなどで著名タイトルの開発を主導していた強力なメンバーが、古巣のゲーム企業を退職し続々と参画。

海外クリエイターとのコンテンツ制作でグローバル展開を強化していく。

心を動かすゲーム、変革のカギはデバイス

ゲーム業界では強者が周囲のプレイヤーを吸収し、さらに力をつけて確固たる地位を築き上げている。しかし、これまでと同じくゲームは今後も変容し続けるだろう。上位プレイヤー以外にも成功のチャンスはある。変革期は必ず訪れる。

変革のきっかけになるのは、新しいデバイスの普及だろう。ゲームは、プレイヤーの行動でインタラクティブに進むことで達成感という高揚を得られるからハマる。ビジネスやテクノロジーだけでは語り切れない大前提として、ゲームはユーザーの心を動かす。操作するデバイスがやはり鍵となる。

ただし、コンソールの次世代機といったレベルではない。PC、コンソール、モバイルの分類に並ぶ全く新しいデバイスの普及を指す。前回の変革=モバイルゲームの新興期には、異業種からゲーム業界へと多くの人材が流入した。コンサル、出版、通信など各業界の知見と接合したことで、ゲームは大きな進化を遂げた。

変革期にチャンスはある

今後普及しうるデバイスとして、例えば、没頭感を維持したまま屋外でも安全に体を使ってプレイするデバイスを考えてみよう。周囲数mに超高速通信システムを構築できる進化版ポケットWi-Fiや、コンタクトレンズ型の高性能VR、現実世界の障害物をゲーム世界の障害物に即座に変換して、面白くよけさせるセーフティ機能……

今はまだゲーム業界に変革は来ていない。ただしゲーム業界の外を見ると、通信の高速化、環境を認識する自動運転技術、ヘルスケアによるウェアラブルデバイスの進化と普及、表情まで判別する顔認証システム、スポーツとしてゲーム観戦する文化の醸成など変革のカケラが散らばっている。

オールスターのエンジニアの知見を集約できれば変革を起こすデバイスの誕生も夢ではない。一見つながっていないものがつながって変革が起きる。どんなつながり方が正解か今は分からないが、変革のカケラをつないだ人が次のデバイス勝者になる。

変革期にはコンテンツも過去のヒット作を再リリースするだけでは通用しない。新しいデバイスのポテンシャルをいかにゲームに昇華するかが試される。日本にはマンガなど希少なIPを創り出す土壌がある。この強みを活かし、異業種と共創して、基本設計から異なるこれまでにない新たなゲーム体験を生み出すことを期待する。

そうして数億人のユーザーに選ばれる新たなゲームビジネスの覇者が生まれたとき、上位の顔ぶれは異なるものになっていることだろう。

(全3回終わり)

過去の記事はこちら

第1回:ゲームビジネスは“もうかるが”――巨大化する市場の今

第2回:ヒットIP争奪戦――終わらないゲームの業界再編

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)