人材育成の重要性を否定する人はまずいないが、その一方で育成に関わる業務ほど明確な説明責任を果たしながら進めるのが難しい仕事はないのではないだろうか。その背景には、人材育成に期待されていることが曖昧なまま業務に当たっている場合が少なくないことが挙げられる。筆者は経営大学院で教鞭を執る傍ら、数多くの企業研修や人材育成をテーマとしたセミナーでの講師を務めている。そうした中で耳にする企業の人材育成に携わる方々の悩みは、次のようなものだ。

「人材育成を体系的に見直せと言われるが、どこから手をつけてよいか分からない」

「人材育成は大事だと分かっているが、自分の業務が付加価値を生んでいるのか自信がない」

「育成の仕事で手を抜いているつもりはないが、オペレーションに追われてしまっている気がする」

後述するように、人事部門が経営の要請に応えられているのかを自ら疑問視している傾向は世界的にも見られる。企業を取り巻く環境が激変する中、ビジネスのニーズと人材のミスマッチが、量的にも質的にも拡大している。人事部門には、そのギャップを埋めるための効果的なアクションが期待されているにもかかわらず、高まる要請に十分に応えられていない。やらなければいけないことが山積する中、やみくもに手をつけても混迷の度合いが高まるばかりだろう。とりわけ、人材育成のように必ずしも即効性が期待できず、関係者それぞれの思惑でいろいろ議論ができてしまう分野においては、組織の意志としてのスタンスを定めておくことが重要になる。

そうした問題意識を背景に、人材育成とリーダーシップ開発について考えてみたい。まずは、世界の潮流を念頭に置きつつ、日本企業の現状を確認する。その上で、人材育成の推進役である人事部門には何が求められるのかを見ていくことにしよう。

世界の潮流は?人材獲得競争から人材育成競争へ

経営コンサルティング会社のマッキンゼーが、「ウォー・フォー・タレント」というコンセプトで最初の調査をしたのは1997年のことだ。それから15年以上がたち、人材獲得競争はますますその色合いを強めている。

■人材面での二つの優先課題

米国の民間経済調査機関コンファレンスボードとマッキンゼーが出したレポート「The State of Human Capital 2012」によると、世界中で雇用のミスマッチは拡大傾向にあり、失業率が高止まりしている中で有能な人材への求人が満たされない状況が常態化しているという。2020年までに高等教育を受けた人材への雇用需給は世界で4000万人不足する一方で、それ以外の労働者は9000万~9500万人過剰になると予測されている。

その背景には、新興国での経済成長と先進国での相対的停滞の中、「需要の多い場所に有能な人材供給が足りない」という地域的ミスマッチもあれば、多様なワークスタイルを求める人たちのニーズに応える勤務環境(例えば、従来のオフィスが果たしていた機能をITインフラで代替する「バーチャル・オフィス」等)を企業側が十分に提供しきれていないことに起因しているとの見方もある(後者については、特に女性の活用度に改善の余地がある点とも密接に関係していることは既に「ダイバーシティ・マネジメント」の回で見たとおりだ)。

この調査の中で人材面での優先課題として挙げられている上位二つが、「リーダーシップ開発と後継者マネジメント」と「タレントの獲得とリテンション」であり、その課題認識は今後ますます強まる傾向が示されている。このレポートによると、調査対象となった人事のプロフェッショナルたちは、これらの喫緊の課題について人事部門は十分な手応えを得ていないことを認識している。上記の優先事項に関し、「手を打っている」と回答した割合が58%なのに対し、「真に革新的なアプローチを追求している」割合は35%、「打ち手の戦略あるいはアクションに高い自信を持っている」割合は32%にとどまる。

■外部調達と内部育成、どちらがよいのか?

事業環境が変化する中で、企業が足りない組織能力を充足する方法は二つある。一つは外部から調達してくること。もう一つは内部で育成することだ。一つ目の外部調達には、必要な能力を持った人を労働市場から中途採用する方法もあれば、事業体を丸ごと買収して取り込んでしまう方法も含まれる。例えば、運送会社において荷物のトラッキング(配達状況追跡)などの情報技術導入が競争力に直結するようになったときにIT企業を買収し内部に取り込むようなケースが考えられる。あるいは、T機器メーカーがハードの販売からより上流のソリューションに軸足をシフトしようとしたときに、コンサルティング会社を買収して傘下に収めるといった事例が挙げられる。

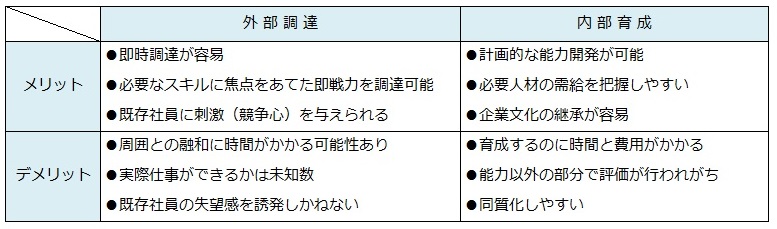

外部調達と内部育成、どちらにもメリット、デメリットがある。

図表1 新たな組織能力獲得のオプション

米国のように外部労働市場が発達している場合は、「必要なスペックの人材を必要なときに調達してくる」アプローチが主流というのが一般的な理解だろう。ただ実際のところ、米国でも1960年代までは内部育成を志向する企業も少なくなかったと言われる。それが、1970年代以降のオイルショックに伴う低成長時代を迎え、IBMやGEのような例外を除き多くは内部育成を放棄し外部調達型にシフトしてきた。『雇用の未来』(日本経済新聞社) の著者であるペンシルベニア大学のピーター・キャペリ教授は、不確実な環境下では長期的な人材計画を立てようがないとし、在庫を持たない部品調達になぞらえた「ジャスト・イン・タイムの人材マネジメント」を提唱している。

だが最近では、人材の流動性が高過ぎることを問題視する見方も出てきている。必要な人材を外部から採用する「人材獲得競争」が過熱し、重要なポストの人材が入れ替わることによる損失は馬鹿にならない。グローバルなコンサルティング会社デロイトの調査では、人材の離脱に伴って企業が失う知的資本、顧客との関係、業務ノウハウ等の価値は、その離職する人材の年収の2~3倍に達するとしている。また、空席となったポジションを埋めようとしても、有能な人材の需給は逼迫しており、外部からの調達は困難の度合いが増している。

そうした中、外部労働市場の発達した米国も含め、企業の関心は内部育成にシフトしてきている。新卒学生のリクルーティングや有能な人材の中途採用など外部調達の動きは続くものの、先進企業では特に技術、経営、管理に携わる中核人材は内部で育成していく必要があるとの認識を強めている。

※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。