今年3月発売の『マトリクス思考』から「1章 マトリクス思考の基本」の一部を紹介します。

前回までは基本的なマトリクスについて紹介してきましたが、もちろん応用編もあります。その1つが、メカニズム型のマトリクスです。見た目は一見、通常の2軸で切ったマトリクス同様に見えますが、あるマス目から別のマス目に移行(遷移)する際の鍵や留意点などが理解できます。

このタイプは、数は決して多いわけではありませんが、SECIモデルなど、著名なフレームワークにも用いられています。作るのは決して簡単ではありませんが、状態の変化をマトリクスとしてフレームワーク化できるため、使いこなせれば大きな価値を出すことができます。

(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、東洋経済新報社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)

◇ ◇ ◇

メカニズム型

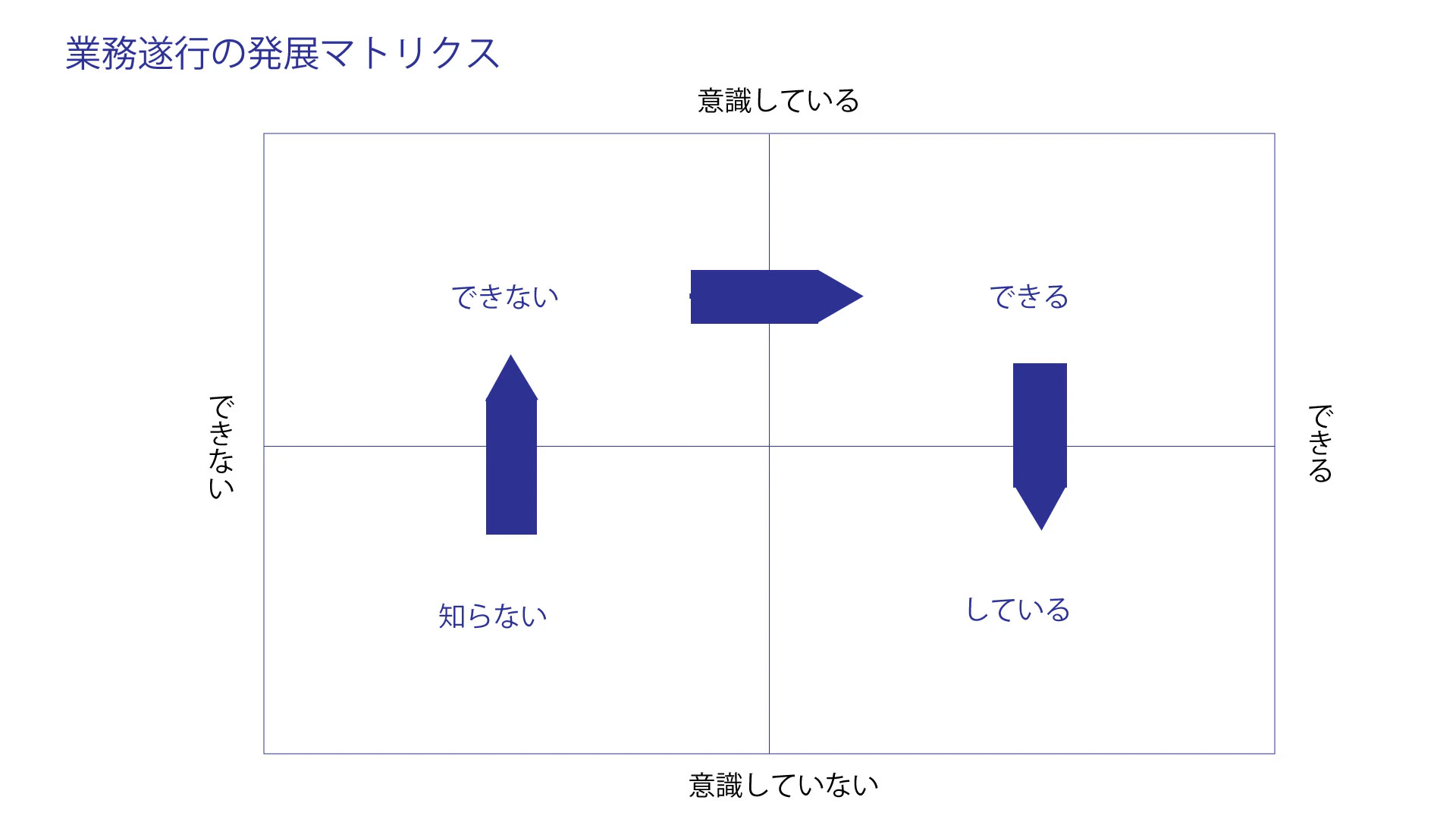

メカニズム型は、象限(セル)間の状態遷移をマトリクスで表したもので、ある状態から次の状態に移行する際の「壁」とその乗り越え方のヒントが示されています。各セルは状態を表しており、矢印によって次の状態へと移行する様子が表されています。分析対象の要素が流動的であったり、「こうなってほしい」という像に向かうプロセスを考えたりする際に効果的なマトリクスです。

代表的なマトリクスとしては、「業務遂行の発展マトリクス」が該当します。これは、具体的には「意識している/していない」、「できる/できない」の2軸で整理をする方法です。マネジャーが部下育成の方法を検討する際などに役に立ちます。

たとえばある業務について左上の「できない」の象限に該当する部下が多数いたら、彼らを右上の「できる」状態に導く指導が大切ということがわかります。最終的には、皆が意識せずともそれを当たり前にやる右下の象限「している」の状況にもっていくことが理想です。

先に説明したジョハリの窓を、メカニズム型のマトリクスとして援用することもできます。たとえば未知の窓に入る要素がいきなり開放の窓に入ることはありません。「未知の窓」→「秘密の窓」→「開放の窓」のように遷移するか、「未知の窓」→「盲点の窓」→「開放の窓」のように遷移するのが一般的でしょう。

前者は自己認識の力を高めることで実現されますし、後者は他者とのコミュニケーションを増やしたり、フィードバックをしてもらうように促したりすることによって実現されます。

『マトリクス思考: 2軸で切る、視える、決める』

著:グロービス経営大学院 監修:嶋田 毅 発行日:2025/3/19 価格:1,980円 発行元:東洋経済新報社

<関連動画>

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)