前編では営利企業へと舵を切ったOpenAIの動向を見てきました。後編は、米国ファーストを掲げるトランプ政権の誕生と同時に、矢継ぎ早に発表された米国内におけるAI技術への巨額投資と、その背景にある、中国発AIモデルの急速な台頭から見ていきましょう。

OpenAIに肉薄する中国発AI DeepSeek

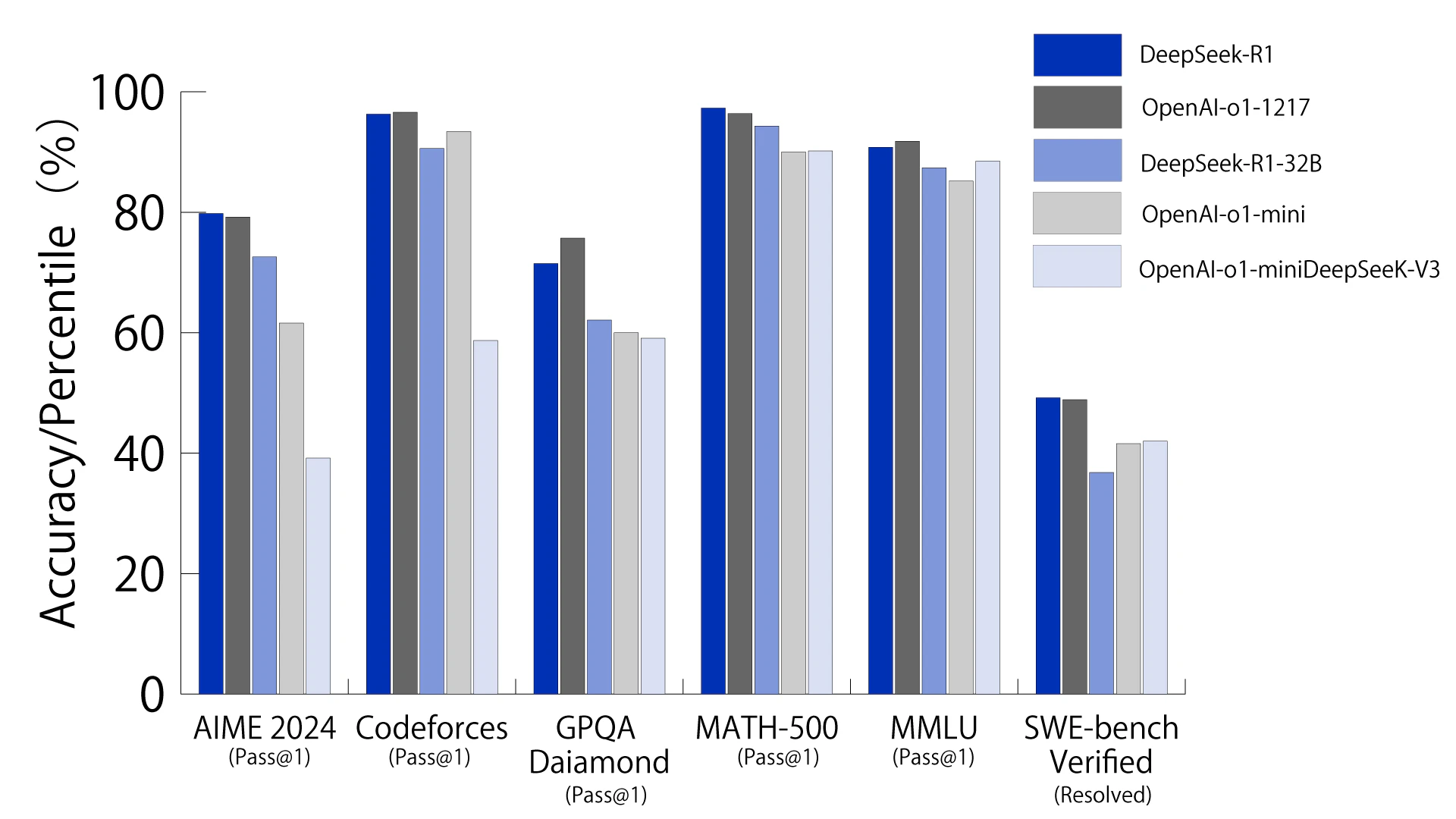

1月20日、中国発のオープンソースAIであるDeepSeekが、Xへ投稿したグラフに衝撃が走りました。同社最高峰の推論モデルDeepSeek-R1がOpenAIのo1と同等以上の性能を示したというのです。しかも、100万tokenあたり$0.14というOpenAIの20分の1の価格破壊を実現し、完全なオープンソースで商用利用可能なことから、世界中からアクセスが殺到しています。1週間後の27日時点では、米国内のiPhoneアプリダウンロード数で堂々のトップとなりました。

アメリカ・ファーストを掲げるトランプ政権も黙ってはいられません。就任翌日の21日には、米国内に1000億ドル規模のAIインフラを構築するための合弁事業「The Stargate Project」を、OpenAI、ソフトバンクグループ、Oracleの3社とともに発表しました。

AI分野での米国優位を揺るがしかねない事態に、これから始まるトランプ政権の4年間は、AGIの開発を舞台とする国家間対立が一層激しくなりそうです。

AGIの先駆けとなるAIエージェントとは?

こうした大国間のAI競争の足元では、すでにAI関連各社からは意欲的なAIエージェントの発表が相次いでいます。「AIエージェント」とは、シングルタスクの自動化にとどまらず、タスクの分解と推論を重ね、時にユーザーとインタラクションを行いながら、複雑なタスクを効率的に遂行する人工知能と言えます。

では、次に、主なAIエージェントの例を見てみましょう。

NVIDIA「企業のIT部門はAIエージェントのHR部門となる」

先日、米国・ラスベガスで開催されたCES2025では、米半導体大手のNVIDIAが、AIエージェントに関する最新技術とビジョンの発表を行いました。ユーザーのスマホやスマートウォッチなどのデバイス、あるいはIoT家電やロボットなどとAIエージェントが連携して、タスクを自律的に実行する可能性を示唆しました。その上で、特に産業分野では、企業のIT部門が、自律的にタスクをこなすAIエージェントのHR部門のような役割を担う未来を予測し、AIエージェントが職場の生産性を支える中心的な存在になると強調しました。

また、登壇した同社の創業者兼CEOであるジェンスン・フアン 氏は、これまでのAIのスケーリングを次の3段階で表現しました。

- Pre-Training Scaling(事前トレーニング):事前学習したモデルサイズが性能を決める

- Post-Training Scaling(事後トレーニング):フィードバックによってモデルが強化される

- Test-Time Scaling(運用時トレーニング):実運用でタスクを分解して動的に推論を実行

そして、現在は第3段階にきていることを強調したうえで、ロボットや自動運転車両などを組み合わせて物理的な環境で自律的に稼働できるフィジカルAI向けの新しいプラットフォームである「NVIDIA Cosmos」を紹介しました。

OpenAI「日常タスクの自動化エージェント」

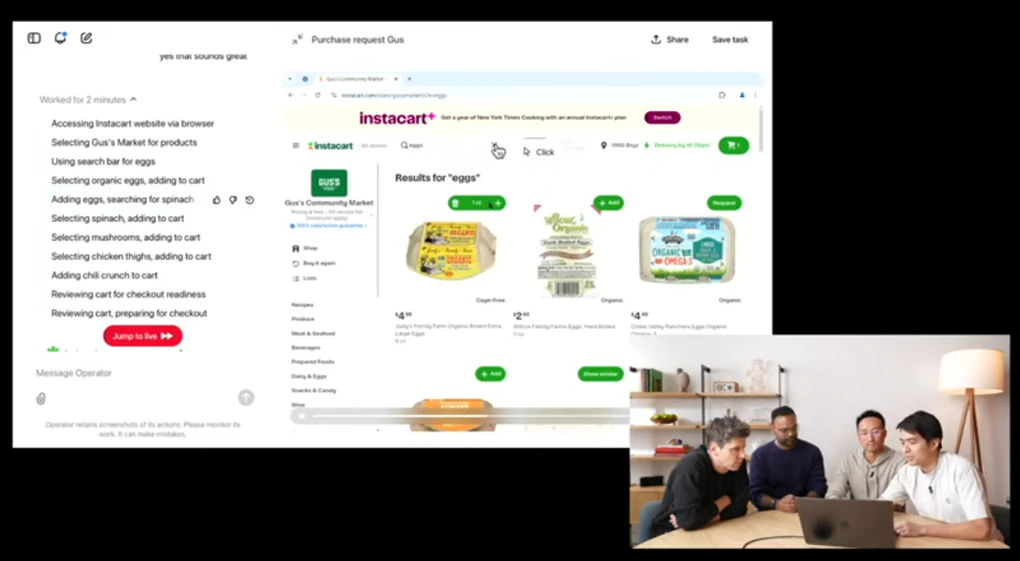

OpneAI もまた、同社初となるAIエージェント「Operator」のリサーチ版をリリースしました。Operatorは、AIがユーザーに代わってWebブラウザ上でのタスクを実行するエージェント機能です。GPT-4oのビジョン機能を使って、ウェブページ上のボタンやメニュー、テキストフィールドなどの要素と対話し、入力、クリック、スクロールなどの操作を行います。

現在は、Pro会員限定で利用可能で、ログインや決済などの重要な情報入力には人間の介在を求める仕様ですが、ネットスーパーでの買い物や旅行計画からチケットの予約などの実務的なタスクを自動で行うことが可能とされています。

これら2社の発表からは、AIエージェントなる機能が近いうちに、企業内の業務だけでなく、日常生活の支援にも広がることが容易に予想できます。さらには、単なるツールから真の労働力として登場する可能性さえ現実味を帯びています。

労働市場で本格的なAIとの共存が始まる

AIエージェントが労働市場に入り込むことで、大きな議論が巻き起こることは必至です。では「AIによって人間の労働力が不要になる」というのは本当でしょうか。

現実はそれほど単純ではないと筆者は考えます。AIか人か?という二元論を捨てて、AIと人が共存し、補完し合う未来にこそ付加価値の高い未来が待っていると考えてみてはどうでしょう。つまり、人間がAIの成果を解釈し、そこに創造性や倫理的判断を加える役割を担うことで、新しい形の仕事が創出される可能性があります。

AGI時代到来に向けて日本が取るべき道とは?

世界の大国がAGI競争にしのぎを削る中、日本には何ができるでしょうか。筆者は、足元のAIエージェントの普及期を見据えて日本特有の強みや課題をチャンスに変えるアプローチを探ることこそ、今できる最良の策ではないかと考えます。具体的に3つの観点でポイントを整理します。

ゴールドラッシュの教訓:道具を売るものが勝つ

その昔、ゴールドラッシュの時代には、金を掘り当てた人だけでなく、ツルハシやシャベルを売った人々、そして生活サービスを提供した人々が成功を収めました。これを踏まえると、一部研究開発型のスタートアップを除く多くの日本企業にとっては、基盤モデルの競争に直接参加するのではなく、「道具やサービスを提供する側」に回ることとも考えられます。

具体的には、物理世界のデータが豊富にある産業分野のアプリケーションプラットフォームです。たとえば、日本の強みであるロボット技術とゲーム産業の物理シミュレーション技術を融合した産業用AIロボットは大きな商機を生むでしょう。製造業では、AIによるプロセス最適化とロボットの精密な作業を組み合わせることで、生産性を劇的に向上させる可能性があります。また、地震や台風の大型化、あるいは米ロサンゼルスの山火事のように自然災害に特化したロボットの開発は、日本が世界市場で差別化を図る手段となり得ます。これらの分野は、リアルタイムの視覚情報を用いることから、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOが示したTest-Time Scalingにも合致します。

高齢化社会への対応:課題を強みに変える

さらに、日本特有の高齢化・長寿化社会という課題を、世界的なビジネスチャンスに転換することも重要です。AIを活用した健康管理システムや介護ロボットは、高齢化が進む他の先進国でも需要が見込まれます。たとえば、スマートホームに配備されたAIエージェントが高齢者の健康データをモニタリングし、適切な医療や介護をサポートするシステムは、高齢者の自立支援と生活の質を高め、介護人材が不足する社会的な課題を解決しながら、商業的な成功も見込める分野です。

エネルギー問題の解決:中長期的な信頼を勝ち取る

前回も触れたように、AGIゴールドラッシュ時代の競争激化で、世界の大国が脱炭素から距離を置く可能性が否めない中、日本が率先してエネルギー効率化技術の開発と普及を推進すれば、世界から一目置かれる存在となることは間違いありません。4年後のトランプ政権終了後には、地球の持続可能性に対する機運は大いに盛り返すのではないでしょうか。そのため、日本が世界に誇る水素エネルギー技術の安定供給に向けた枠組みの火種を消さないことや、原子力発電で従来に比べて小型で安全性が高いとされる小型モジュール炉の普及推進、あるいは二酸化炭素を原料としてプラスティック製品を製造するカーボンリサイクル技術の実用化など、日本が世界に貢献できる分野は数多くありそうです。

こうした技術を「現代のツルハシ」とすれば、日本の競争力を強化するだけでなく、国際社会における中長期的な持続可能な社会の実現にも大いに貢献することになるでしょう。

「現代のツルハシ」を生み出す存在に

日本がAI基盤モデルの開発競争で後れを取っていることは事実です。しかし、ゴールドラッシュの教訓が示すように、成功するためには必ずしも金を直接掘り当てる必要はありません。AGIゴールドラッシュ時代、日本企業が真に目指すべきは「現代のツルハシやジーンズ」を生み出す存在になることです。

道具やサービスを通じて世界の課題解決を支援しながら、自らも持続可能な成長を実現する――それが日本が国際社会で存在感を高め、リーダーシップを発揮するための最善の道といえるでしょう。

【参考】

Announcing The Stargate Project|OpenAI

中国のDeepSeek、iPhoneのダウンロード数でトップ-アジア株を動かす|Bloomberg

CES 2025:AI は「驚異的なペース」で進歩していると NVIDIA の CEO が語る|nvidia

Introducing Operator|OpenAI

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)