*** 紹介ビデオより ******

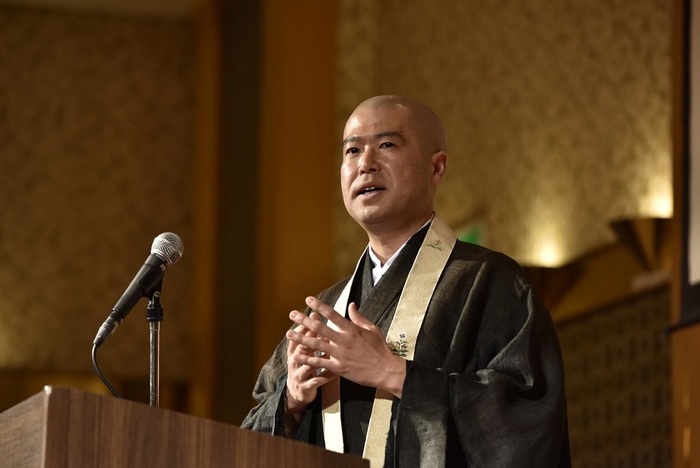

ここに、人間の想像をはるかに超える、数々の荒行を成し遂げた僧侶がいる。

奈良県吉野、修験本宗総本山金峯山寺。修験道の開祖、役行者(えんのぎょうじゃ)が開いたこの寺において、最も厳しいとされる「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」。険しさを極める山中を1日48km、年間およそ120日、9年の歳月をかけ、1000日間歩き続ける。まさに荒行中の荒行である。たとえ病や怪我、嵐の日であろうと、行半ばで辞めることは許されない。死出の旅を意味する白装束に身を包み、迫りくるあらゆる限界に耐え、ひたむきに歩き続けた。

さらに、一切の食物、水を断ち、眠らず、横にならず、これを貫くこと9日間、堂にこもり真言を唱え続ける「四無行」に挑む。行の最中命を落とすこともある過酷さで、あらゆる感覚が研ぎ澄まされ、線香の灰が折れて落ちる音さえも聞こえたという。その厳しさゆえに、現代では千日回峰を果たした者にしか許されない、命を賭けた難行である。

新たな行に入る。五穀と塩を断ち、100日間に渡り護摩を焚き上げる「八千枚大護摩供」。生きるために必要なものを極限にまで制限して行われるこの行もまた、想像をはるかに絶する厳しい修行である。年が明けて3月15日、僧侶はまたも見事に成し遂げた。折しも、この世に生を受けてからちょうど38年目のことであった。

塩沼亮潤。幼くして抱いた志は、数々の難行を達成させ、修験の道を説く大阿闍梨となった。多くの修行僧にとって、なくてはならない存在となったのである。

だが、彼は仙台に帰ってきた。そしてより一層自らを律し、さらなる行に挑み続ける。何故、これほどまでに己を痛め続けるのか。厳しい修行のなかで得たものとは。彼にとって、「行」とは一体なんなのだろうか。

******************

なぜ「千日回峰行」を始め、どんな思いで行を重ねていったのか?

塩沼亮潤氏(以下、敬称略):人と人、心と心が通い合ったとき、私たちは心の潤いを最も強く感じることができるというお話をさせていただく。1日48kmの山道を、毎年5月3日から9月3日までの4ヶ月、行の期間と定めて歩いてきた。1日16時間、何があっても決して休むことは許されない。はじめのうちはよちよち歩きだ。右の足と左の足を交互に、歯を食いしばって前へ出してきた。謙虚と素直の心を忘れず、ただひたすら、「この先に心の穏やかな安堵の世界がある」と。悟りと言われている世界が見えてくるのではないかと思いながら、五里霧中のなか、右も左も分からずただただ歩いていった。

そうして少しずつ見えてきたものは何か。日常にある当たり前の言葉であったり、マナーであったり、人としての礼儀であった。言葉にすれば、「ありがとうございます」「すみません」「はい」という、人と人をつなぐコミュニケーションの言葉に重要な意義があると気付きはじめた。そういう当たり前のことを徹底的に学ばせていただくために行というものがあるのだなと、47歳になった今も改めて思う。

私は19歳のとき、奈良の吉野山にある金峯山寺というお寺に入山した。実家がお寺というわけではなかったけれど、幼い頃、千日回峰行という行に憧れの心が生まれ、それがやがて情熱へ変わっていった。「将来は世界中を駆け巡り、たくさんの友達をつなげて歩けるような信仰者になりたい。そういう活動をしたい」という思いを胸に抱いた。そして19歳のとき、母と祖母を仙台に置いたまま、夢と情熱だけを背負い、たった一人で本山に入山した。

そこで師匠に頭を剃っていただき、同期の修行僧数名とともに修行に入った。師匠が最初にこういうことを教えてくれた。「君たちは収穫されたばかりのおいもさんや。収穫されたばかりのおいもさんは、そのままじゃ料理できへんやろ? お寺という大きなたらいになみなみと水を入れて、そこにおいもさんを入れる。そうして、おいもさんに付いている土は、互いにぶつかり合って初めて落ちていくんや。土は君たちの、たとえば我欲であったり、持ってはならないさまざまな思い。それをどんどん削いでいくんだ。君たちはこれから難しい勉強もするだろう。厳しい修行もするだろう。それは山の行と言う。けれども大切なのは、たらいのようなお寺のなかでお互いにぶつかり合いながら、上手でも下手でも精一杯、真理の道へと生きていくことだ。その初心は忘れてはいけない。同じことを同じように毎日、情熱を持って修行しなさい」。ということで修行がはじまった。

そして4年間の小僧生活を終えた私は23歳のとき、千日回峰行に入った。この行に入ると毎日が大変だ。調子の良い日と悪い日というものではない。調子が悪いか最悪かという状況のなか、四か月間、行を続けなければいけない。履いている地下足袋が4日でぼろぼろになって使い物にならなくなるほど歩く。山の工程はそれほど厳しい。

起床は毎日23時30分。起きたらすぐ滝に入って身を清め、そのあと山を歩く装束が用意されている参籠所まで、500段の階段を登る。そこで小さなおにぎりをかじりながら着替え、午前0時30分に出発する。左手に提灯、右手に杖を持って、編み笠をかぶって白装束をまとい、たった一人で山のなかに入っていく。

この行の特徴として、たったひとつ、厳しい掟がある。それは、「万が一、途中で行を終えなければならないと判断したら、短刀で腹を切って自害して行を終えよ」というものだ。たった1日でも困難なものを1年で4ヶ月間、しかも9年間続けるのは至難の業だけれど、神仏に一度誓ったことは守り通さなければいらない。その決意として自分を強く戒めるために刀を持つのであって、命を粗末にするわけではない。これは宗教的伝統に基づいて師匠に教わったことでなく、耳にした言い伝えだ。それを守り、私は行に入る前、一振りの刀を打った。刀鍛冶屋さんにお願いをして火入れ式を行い、自分で玉鋼から刀を打ち、それを左の腰に差して行に入った。

山に行って帰ってくるまでのあいだ、食べるものはほぼ二つのおにぎりだけ。それと500mlペットボトルのお水1本を鞄に詰めて山に入る。はじめた頃はまだ何も分からないよちよち歩きで、心のなかにプラスとマイナス、陰と陽がある。不安と、そしてさまざまな思いが交錯して揺れ動いている。私は行をしているあいだ、山のなかで浮かんだことを毎日書き綴っていたので、それを少し読んでみたい。

17日目

行者なんて次の一歩が分からないんだ。「行くか行かないか」じゃない。行くだけなんだ。理屈なんか通りゃしない。もし行かなけりゃ、短刀で腹を切るしかない。そう、次の一歩が分からないんだ。

52日目

妥協しようと思ったらいくらでもできるかもかもしれない。しかし、なにくそ、これしき、と思う。しかしその勇気は大変です。苦しみ、悩み、涙と汗を流せば流すほど心が成長します。たとえ雨でも雲の上は晴れている。心まで曇らせることなく、歩いて行かなければ。

さまざまな思いがある。故郷に残してきた母や祖母もいれば、お寺のなかにもさまざまな人間関係がある。人にはそれぞれ感情があるから、それがぶつかり合うときもある。でも、お寺には規律・戒律がある。目上の人には自分の感情を決して表してはいけない。また、好む好まざるに関わらず、どれほど嫌なことでも進んでやらなければならないということもある。約束を守り、嘘をつかないというのも当たり前のこと。それらを365日徹底して、私たちは規則正しく生活していく。

そのなかでさまざまな心の葛藤を抱えながら毎日山を歩いていた。テレビや新聞や雑誌を見ることも許されない。故郷の母や祖母と手紙のやりとりもできない。当時は携帯電話もなかったし、あっても使えない。それでたった一人、過酷な大自然のなかに身を置いていると、考えることがどんどん悪いほうへ流れてしまうときもある。

35日目

かあちゃん。この世では俺ぐらいの子を持つ親は、もう孫もいるかもしれない。また、朝早く起きて無事を祈ってくれたり、苦労をかけてすまないね。でも、神さん仏さんのために頑張ろうね。いつの日から俺はこの道を歩み始めたのだろうか。誰に聞いても分からない。なぜか分からないけども、今、かあちゃんとばあちゃんと俺、なんなんだろう。でも、この絆は仏さまもうらやむと思う。一緒に暮らしたい、みんなのように親孝行したい。でも今はできないんだ。一緒に暮らしたい。誰がなんと言ってもそうしたい。ばあちゃん、俺のためにお茶を絶ってくれているんだって? 苦しいだろうね、辛いだろうね。80を超えて、もう俺と話をする時間も少なくなってきているのに。昔はふとんに入って8畳一間の家でよく話したね。今、そうしたいね。うんといっぱい話をしたい。かあちゃん、ばあちゃん、3人でゆっくりしたいね。いつになったらできるのかなあ。3人で10年でも20年でも、一生でも3人でいたいね。夜寝ないででも話をしたい。ゆっくり話をしたい。でもそれができないんだ、今は。ばあちゃん、かあちゃん、いつか早くその日が来るように。

私は小学校の頃、この行をやると決意した。なぜか分からないけれど、日本で一番と言われるほどの厳しい修行がしたいと思った。中学になると両親が離婚し、母と祖母は懸命に私を育ててくれた。その後ろ姿が人として大切な何かを私に教えてくれたし、まっすぐ人生を歩む決意もさせてくれた。そうして19歳で大きな夢を抱いた。どれほど辛く苦しいことが襲ってきても、家庭で教わった母や祖母の姿が心のなかで永遠の宝物となり、毎日前向きに、行に取り組むことができた。何があっても、「嫌だな」「行きたくないな」という心にならず、足を前に進めることができた。

ただ、現実は大変だ。行の始まる季節、山頂付近はまだ氷点下で雪も降っている。それが夏になると40度を超える暑さにもなる。カルシウムやたんぱく質はほとんど摂ることができないから、毎年3ヶ月を過ぎると血尿が出る。毎朝8時30分に1719mの山頂に到着すると、そこで山小屋のおじさんがご飯を用意してくれる。それを補給して麓に帰って来ると3時半。一般的なサラリーマンの方なら、朝7時に「行ってきます」と家を出て、夜中1時に帰ってきてそこから掃除や洗濯や次の日の用意をしたのち、4時間半の睡眠を取ってまた次の日の朝7時に出発するサイクルだ。それを年間4ヶ月続けるので肉体的にはかなり疲労するし、一杯のお茶をゆっくりなごんで飲むこともできない。

この行に入るとき、師匠には「最低3回は生きるか死ぬかの瀬戸際を通過しなければいけない」と言われた。私の場合、その1回目は大きな熊が後ろから襲ってきたことだ。歌に出てくるような森の熊さんのような熊ではない(会場笑)。ある日突然、冷蔵庫が飛んでくるような感覚だ。そこで命からがら威嚇をして、その熊が山へ逃げてくれたから今の自分がいる。2回目は大きな落石。その落石でついていた杖が真っ二つに割れたことがある。そして3回目は、10日で11kgもやせてしまう体調不良だ。

489日目

腹痛い。たまらん。体中の節々が痛くたまらん。道端に倒れ木に寄りかかり、涙と汗を流すほど心が成長する。しかし、どんなに苦しくとも前を向いて歩かなければならない。毅然と。俺は人に希望を与えさせていただく仕事。人の同情を買うようでは行者失格だと言い聞かせ、やっと帰ってきた。なんで48km歩けたんだろう。さっき近所のおばちゃんに、「軽い足取りやね。元気そうやね」と言われた。「はい、ありがとうございます」と答えたが、本当は違うんだよ。俺の舞台裏は誰も知る人はいないだろう。いや、知ってくれなくていい。誰に見られることも意識しない、野に咲く一輪の花の如く、御仏に対し、ただ清く正しくありたい。

思い返してみても、このときが人生で一番辛かった。何日も高熱が続き、何も食べられない状態が一週間ほど続いた。そして494日目、くず湯一杯だけで山から帰って来た私は、次の日に1時間寝坊をして、ふらふらになりながらも気が付くと山を歩いていた。そして、とうとう小さな石に躓いて、闇のなかで宙を舞うように転げ、顔面から地面に叩きつけられた。そのときに死を覚悟した。けれども、死の怖さはまったくない。目を瞑っていると、なにかこう、ふわーっとしたものに自分が包まれている感じだった。そのとき「永遠に時間が止まって欲しい」と、心の底から思った。ここでもし朝を迎えたら短刀で腹を切るしかない。そう思うと小さい頃からの思いが走馬灯のようによみがえってくる。

幼い頃、母や祖母が教えてくれたことのなかに、「徹底して好き嫌いをなくす」というものがあった。これは、どんなときでも明るく「はい!」と、先輩やお師匠さんといった目上の人に敬意を払い、なんでもさせていただくという気持ちにつながった。また、「約束を守って嘘をつかない」という教えも社会人としての評価につながっていった。そして、「どんなことがあっても目上の人に口答えしない」という心は、どんな相手に対しても、たとえ嫌な相手に対しても敬意を払うことにつながった。

そう考えると、「自分の人生は“感謝”だったんだ」と思った。出家をする日の朝、ご飯を食べ終わると母はすべての食器をゴミ箱に投げて、「砂を噛むような苦しみをして頑張ってきなさい」と言った。「そうだ、自分はまだ砂を噛む苦しみを味わったことがない」と。それで目の前にある砂を舐めて齧った。すると、そこで「こんなことはしていられない」と、猛烈な情熱が湧いてきた。そして再び前へ一歩、そして一歩と歩き出して、行がつながっていった。

人間が生死を分けるような体験をすると少しばかり人生観が変わるのだろうか。その後、自分が山のなかで感じ取った世界観も変わってくる。

563日目

人間は皆、平等であると思います。この地球に生まれ、空気も水も光も与えられていることを感謝しなければならないと思います。夜空の星の数は人間が一生かかっても数え切れないほどあるといいます。それを考えたならば、もっと心豊かに生きていかなければならないと思いました。自分の胸に手をやれば、心臓が動いています。しかし、永遠に動いていることがないと思えば、人生という与えられた時間を大切に生きることができる筈です。自分自身を大切にするように、人を尊重するということも忘れてはいけないと思います。思い遣りの心が私たちに幸せをもたらす道です。朝起きる、歩く、食べる、寝る。人間生活の原点に返り、たった一人、お山にいると、こんなことを考えてしまいます。

同じことを同じように、情熱を忘れずに繰り返していると悟る可能性があると、2500年前に釈迦尊は言った。日々精一杯、「人として大切なものは一体なんだろう」と考えながら歩いて、そこで気付いたことは感謝と反省と敬意だ。「ありがとうございます」「すみません」「はい」。そういうことに気付いた。

<塩沼大阿闍梨の動画はこちら→死の手前で見つけた「生き方」>

まず目の前の人を大切にしてみること、そこから心の潤いが生まれる

私はたまたま仏教という入り口から、その経典に書いてあること、そして師匠の教えを道しるべとして、人として大切な真理に近づくことができた。それがキリスト教を信ずる人ならばキリスト教が窓口だし、その教えは聖書であって、その先にイエス・キリストがいる。いずれにしても、真理の世界がある。さまざまな人がさまざまな信仰や宗教を心のなかに持っているけれども、どれが一番でどれが二番ということはない。すべてが真理に通ずる道だ。その入り口同士で対立するのは大変もったいない。縁があった入口から、その教えを道しるべとして善いことを行い、悪いことを行わない。そういう当たり前のことを実践するなかで、何か感じ取れるものがある。はじめのうちは、人生の経験値と教えとの間にある差が分からなくて当然だ。できなくて当然。そこを手探りの状態で試行錯誤していくのが修行なのかなと、私は思う。

世界中にはたくさんの宗教がある。それらを信じる人々が、お互いに尊重し合い、勉強し合うことがとても大切だと思う。これを個人に当てはめると、大切なのは自分自身とありとあらゆる存在との調和ということだと思う。そこで、心から人を思い遣る心が求められる。自分自身が大切だと、誰でも思う。でも自分自身が大切なら、まず目の前の人を大切にしてみましょう。人に対する慈しみある言葉や笑顔や行動が、人と人とをつなぎ合わせる。そしてその功徳が廻りまわって自身の心を潤す。争いや対立から心の喜びは決して生まれない。ありとあらゆる修行を体験して今考えているのは、自分に与えられた今の環境のなかで、すべての存在と真摯な姿勢で向き合うこと。そこで絆が生まれ、何か新しいものが生まれていく。

人には出会いと別れがあるけれども、そのなかには自分にとって苦痛を伴う出会うだってあるかもしれない。でも、そこで好き嫌いせず、どんな人にも慈しみの心を持って平等に接することが大切だと思う。向き合うことで困難を抱えるかもしれないけれど、それでも互いに敬意を払うことで分かり合えることもある。

そういう心で世界中の人、国、文化、そして宗教が、互いに感謝・反省・敬意の心を持ってつながり合い、助け合う。そういう素晴らしい社会が実現することを心から願っている。大切なのは、「ありがとうございます」「すみません」「はい」。当たり前だけれど、この世に自分が存在しているだけでも、今の環境があるだけでも、朝昼晩と白いご飯に暖かい味噌汁が食べられるだけでも感謝ではありませんか。私たちはいろいろな人のご恩によってご飯を食べていける。そのご恩返しをしなければいけないし、それが済んでいなければ「すみません」と、謙虚に自己を省みる心も持たなければいけない。どんな人に対しても拝むような気持ちで「はい!」。この「はい」という言葉も、トーンによって相手に与える印象がまったく変わってくる。ゼロコンマ数秒かもしれないが、「はい!」という響きだけでも相手を幸せにできる。

さて、私たちはそのような「ありがとうございます」「すみません」「はい」を、日常でどれほど、自分の言葉と笑顔で心の底から言っているだろう。そうした当たり前のことを徹底して基礎からやっていなければ自分自身の人生も心の潤いもない。海外では、‘Thank you’ ‘Sorry’ ‘Excuse me’という言葉で皆がコミュニケーションをとっている。今は私たち日本人も、もっと自分の心と言葉と態度で互いに敬意を払いながら、人と人、心と心でキャッチボールをして心の潤いを求める時代ではなかろうかと思う。ありがとうございました。※開催日:2015年3月20日~22日

さらに詳しく知りたい方へ、

おすすめの動画をご案内します。

GLOBIS 学び放題で、さらに学びを深めませんか?

GLOBIS 学び放題は、ビジネススクールを運営するグロービスの動画学習サービスです。

上記でご紹介した目標設定、マネジメントに関連する動画を始め、マーケティングや経営戦略など、14カテゴリのビジネススキルが学び放題。

▼特徴▼

- MBAほかで教える講師監修の高品質なビジネス動画を提供

- 14,000本以上の動画(※2024年2月時点)を毎月書籍1冊分の価格で見放題

- 1動画3分〜、スマホやアプリでいつでもどこでも学べる

- ビジネスの原理原則〜最新トレンドまで、仕事に役立つ実践的な知識を体系的に網羅

- 初級・中級・実践まで自分に合うレベルを選べる

- オンラインイベントやユーザー主催の勉強会などで、一緒に学ぶ仲間に出会える

- 第20回日本e-Learning大賞で厚生労働大臣賞を受賞!

- 20代〜30代ビジネスパーソン334名を対象とした調査の結果、オンラインビジネス学習サービス部門、4部門で高評価を達成!

.png?q=75&fm=webp?w=904&h=300)

GLOBIS学び放題で、あなたの可能性を広げる一歩を始めませんか?

▼さらに詳しい情報や、無料体験はこちらから▼

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)