2013年に話題になったテレビドラマ「半沢直樹」。舞台となっていた保守的な銀行組織において、象徴的に描かれていたのが「出向」だ。実際よりもデフォルメされている面はあるにせよ、そのベースには、“何か失敗したら出世コースから外される” 減点主義的ニュアンスがある。ミスのない手堅い人材が、上位のポジションに昇進していき、最後まで失敗することなく生き残った者がトップに上り詰める。こうした組織では、「適者生存」の発想でリーダーが選ばれる。その人選を司る人事部門は、減点評価の材料となるミスに目を光らせる「門番」のような存在といえよう。

銀行に限らず、リーダーは「適者生存」で選ばれるという考え方は特異なものではない。生まれつきリーダー向きの資質を持っている上で、仕事を通じて課せられるさまざまな試練をくぐり抜け、生き残った人材としてトップに抜擢される。現在トップにいる人ほど、このような選抜プロセスが理にかなったものだと確信しているケースは珍しくない。

だが昨今、リーダー人材の不足が叫ばれる中でこうした考え方は見直される傾向にある。与えられた試練をパスできなかった人に、安易に脱落者の烙印を押してしまうことは、貴重な人材の浪費になりかねない。リーダー人材の育成の歩留まりをもっと高めるアプローチがあるのではないか、という発想だ。そこで、人材育成について、特に企業の根幹を支えるコア人材のリーダーシップ開発をいかに進めていったらよいのか、人事部門にはどんな役割が期待されるのかを考えたい。

世界的に課題視される次世代リーダーシップとは?

リーダー人材の不足は世界的な潮流であり、多くの企業において喫緊の課題になっている。コンサルティング会社デロイトが、世界59カ国、1300人以上のビジネスリーダーおよび人事担当エグゼクティブを対象に実施した調査「グローバルヒューマンキャピタルトレンド2013」によれば、現在直面している課題として最も多くの回答があったのが「次世代リーダーシップ」だ。

【図表1】 現在直面している課題(n=1,309人)

資料出所:デロイトトーマツコンサルティング「グローバルヒューマンキャピタルトレンド2013」 [注] 回答者の地域別内訳は、米州:315人、アジア太平洋:582人、EMEA (欧州、中東、アフリカ):412人。

Volatility (不安定さ)、Uncertainty (不確実さ)、Complexity (複雑さ)、Ambiguity (あいまいさ) の頭文字をとった「VUCA」というキーワード(予測不可能性を意味し、米国等で広まっている) に象徴されるように、企業を取り巻く環境は混迷の度合いを深めている。先の読める成熟市場から先の読めない新興市場へと戦いの舞台はシフトし、従来の成功モデルが急速に陳腐化する中で、過去に機能していたリーダーシップ・スタイルが通用するとは限らない。これまで企業は、どんな場面にも対応できる完璧なリーダー像を想定していたが、そうした万能なリーダーは幻想であることに気づき始めている。

リーダー人材の需給ギャップが拡大し、必要な人材を外部から調達するコストが許容できないほど高くつく現実に直面する中、自社に相応しいリーダーは内部で育成していこうという傾向が強まっていることは、「欧米で主流の人事政策「タレント・マネジメント」って何?」でグローバル企業の多くが「タレント・マネジメント」に注力している背景として述べたとおりだ。ではどんなリーダーを育てればよいのか。それは時代文脈や置かれた環境によっても異なる。

求められるリーダーシップの変化

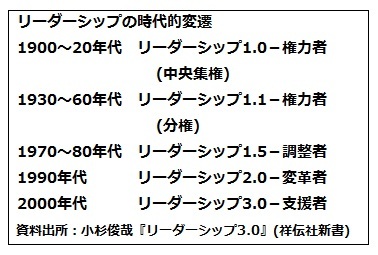

慶応義塾大学SFC研究所上席所員の小杉俊哉氏は著書『リーダーシップ3.0』(祥伝社新書) で、時代とともにリーダーシップがどのように変遷してきたかを下記の5段階に分けて説明している。

1900~20年代は、米国のフォード・モーター・カンパニーが分業による大量生産体制を確立したことに象徴されるように、中央集権組織の「権力者」によるリーダーシップの時代だ。1930~60年代には、企業組織体制は米国のゼネラルモータース(GM) や日本の松下電器産業(現パナソニック) のように事業部制へと発展する。分権組織の中で、事業部長が権力によってリーダーシップを発揮した時代といってもよいだろう。1970~80年代には日本的経営が世界的に脚光を浴び、米国企業でもIBM、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ヒューレット・パッカード等が実践していた長期雇用に基づく家族的な経営が評価された。そうした組織でのリーダーの役割は、従業員に働く意味を提供し、組織の一体感を醸成する「調整者」であった。1990年代は変革のリーダーシップの時代だ。その代表が、大量生産パラダイムに染まっていた巨大企業GEを起業家精神と創造性を重視した組織へと変革したジャック・ウェルチだ。

そして2000年代以降に注目されているのは「支援者」としてのリーダーである。従来のヒエラルキー(ピラミッド型の階層性) 組織と対照的に、支援者型リーダーは“逆ピラミッドを下から支える役割”としてイメージされる。ミッションを持ち、ビジョンを描いてエンパワー(権限委譲)し、部下の自主性を引き出すことが任務となる。そのためには、上に立つ者ほど皆に尽くすということから「サーバント(従者)・リーダーシップ」と呼ばれることもある。

そして、さらに次の時代のリーダーシップについても新たなコンセプトを提唱する論者がいる。アメリカン・リーダーシップ・フォーラムの創設者で、ロイヤル・ダッチ・シェル・グループ(オランダに本拠を置く石油・エネルギー企業グループ) においてグローバル・シナリオ・プランニングのチーフを務めた経歴もあるジョセフ・ジャウォースキーは、著書『源泉―知を創造するリーダーシップ』(英治出版) で、リーダーの精神的成長には以下の4段階があるとしている。

第1段階のリーダーは、自分中心でメンバーを大切にすることができない、精神的に未熟な段階だ。信念がなく、その時々に利己的な意思に従うため誠実さに欠ける。第2段階は、メンバーを大切にする程度にまで成熟しているリーダーだ。組織の既存のルールを守ろうとし、公正さと礼儀とメンバーに対する敬意を何より大切にし、組織の目標を必ず達成する。第3段階のリーダーは、人種やジェンダーや階級、宗教上の信条がどうであれ、あらゆる人を受け入れるという特徴がある。自分の影響力を使って常にメンバーの役に立とうとするサーバント・リーダーだ。「強い達成意欲」を示すが、組織のメンバーを犠牲にすることはなく、凝り固まった信念体系を疑問視し、慣習的な規則や役割にとらわれなくなる。あいまいさに寛容で、自己効力感が高く、適切にリスクをとろうとするので、複雑で混乱した環境でも成功を収めることができる。

だが近年の複雑性の高い課題に対しては、サーバント・リーダーシップだけではもはや十分ではなく、現代の組織は、第4段階の「新生のリーダー」によって導かれる必要があるという。「新生のリーダー」は、創り出すべき未来に対して目に見えない知性が私たちを導き、準備させてくれるという確信を持っている。暗黙知を活用することによって、私たちが望む組織や社会を思い描いて創り出し、イノベーションを推進できると考えられている。

ジャウォースキーとも親交がある一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏は、こうした「暗黙知」を使えるリーダーを「賢慮型リーダー」と呼んでいる。組織内で人と人が動的な関係性を持つ「場」を作り出すことができるのが賢慮型リーダーだ。彼らに共通に見られる能力として、以下の6つがある。

誌面の制約で個々の解説は割愛するが、1に「善い目的を作る」とあるように、金銭的な損得ではなく、本質的に追求すべき「在り方」を見いだせる高次の精神段階に着目している点でジャウォースキーの考えにも通じる。これらの能力を活用し、暗黙知と形式知を相互変換しながら行われる知識創造こそが、今日の企業の競争優位性の源泉となるのだという。

※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。