「転職するなら若いうちに」と言われたのは過去の話。転職市場が流動化した今、30代、40代などミドル世代の転職も増えている。

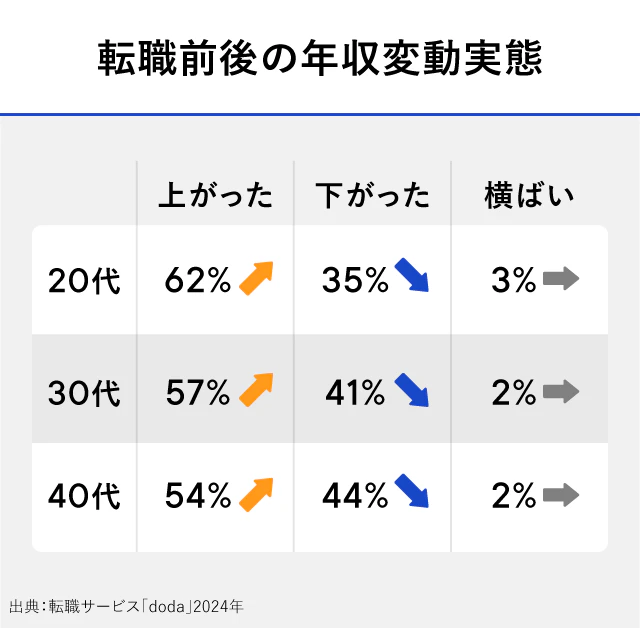

一方で、すべての転職が成功するとは限らない。40代で転職により年収が上がったのは54%、下がったのは44%(出典:doda、2024年)。もちろん年収がすべてではないが、明暗分かれる結果になっているのだ。

では、転職によりキャリアアップ、年収アップを叶える人には、どのような共通点があるのか。気になる「学び」と転職の相関関係とは。

転職サービス「doda」編集長の桜井貴史氏と、「GLOBIS 学び放題」事業リーダーの鳥潟幸志氏が語り合う。

※本稿はNewsPicksで掲載された記事を、GLOBIS学び放題×知見録読者の方向けに再掲載したものです。

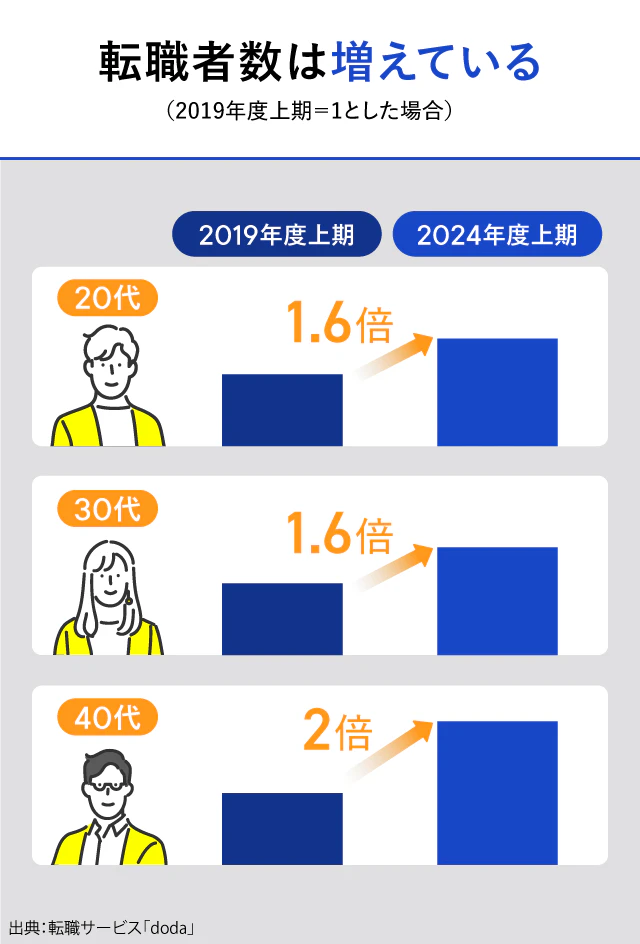

40代の転職者は2019年の2倍

桜井 以前は「35歳転職限界説」と言われることもありました。ところが、労働市場の変化によって、状況は大きく変わっています。

1月の転職求人倍率は2.74倍、「エンジニア(IT・通信)」は12.77.倍と、高い水準で推移しています。

「doda」エージェントサービスを利用して転職した人に限って見ても、2019年と2024年の上期の比較で20代、30代の転職者数はともに1.6倍に、40代は2倍にまで増えました。

人手不足の今、多くの企業が豊富な経験を持った管理職や経営を担える人材の獲得を狙っています。その層が転職するのが当たり前になると、育成を考えて、その下の層の採用も必要になる。

結果、全体で見ると、さらに流動性が増しているという状況です。

鳥潟 グロービスで学ぶ方たちを見ていると、成長したい、挑戦したいというポジティブな理由で転職する人が増えているように感じます。転職に成功した人って、どれくらいの割合なんでしょうか。

桜井 成功にもいろいろな定義がありますが、わかりやすいところで年収を見ると、「年収が上がった人」は、20代が62%、30代が57%、40代が54%となっています。

鳥潟 若い世代のほうが「年収が上がった人」が多いものの、どの年代でも半数以上の人が上がっているんですね。

桜井 年収が上がる場合、一番多いのは年収帯の高い業界への転職です。40歳以上の人でも65%もの方が異業種転職を選択されていますが、たとえば同じ営業職でもより年収が高くて、今いる業種に近い成長産業に移るようなケースが結構あります。

また、売り手市場のため、複数企業からオファーが舞い込むことで、年収が上がりやすい状況も生まれています。

鳥潟 そのような状況でも年収が下がる選択をする人もいる。働き方を変えたいとか、やりがいを求めて、ということでしょうか。

桜井 そうですね。「今後のキャリアを考えて、年収が下がってでも経験を積みたい」という人もいますし、40代であっても「就活のときに諦めた大手企業や業界の仕事に就きたい」と夢を叶えるかたちで転職する人もいます。

転職に成功する人の共通点

鳥潟 コロナ禍を機に「GLOBIS 学び放題」の利用者は増えました。はじめた理由の上位3つは

- 自分ができることを増やしたい

- チームや組織に貢献したい

- 報酬アップや転職に向けて

でした。

学ぶ動機はどちらも前向きですが、20代と40代の方では目的や求めるスキルが違うようです。

20代の方の多くは、目の前の仕事に集中している。だからこそ、その仕事をこなすために、自分に足りないスキルを補い、さらに強化したいと考えている。

一方、40代の方には、プレイヤーとしての能力だけではなく、ビジョンを描き、周囲を巻き込み、結果を出すことが求められる。そのため、チームマネジメントや経営とのコミュニケーションスキルといった、より高度なスキルを磨く必要があります。

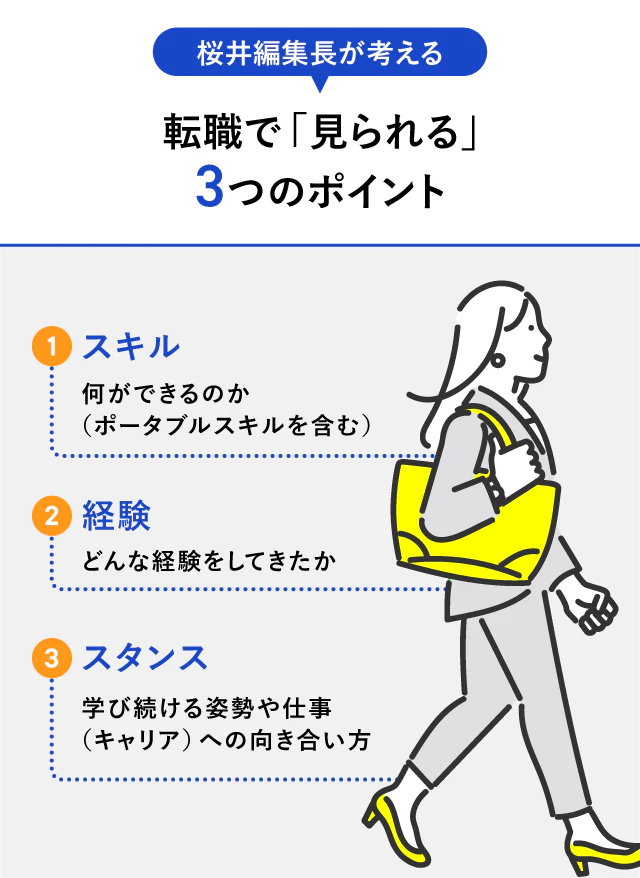

桜井 転職を成功させる要素のひとつは「どんなスキルを持っているか」ですが、特に注目されるのが、どんな業種職種でもベースとなるようなスキル、つまりポータブルスキルです。

これには、コミュニケーション力や論理的な思考・説明能力、ネゴシエーションスキルなど、さまざまなものが含まれます。リーダーとしてのスキルもまた、どこに行っても通じるポータブルスキルですね。

鳥潟 ポータブルスキルって、転職だけでなく、ほかの部門や社外とのやり取りでも問われる部分ですよね。ただ、そこを鍛えたいと思っても、必ずしも社内で学べるわけではない。だから「外で学んでみよう」とグロービスにいらっしゃる方が多い。

もちろん、焦りから「学ばなきゃ」と行動に移す方もいます。ビジネスパーソンの仕事の8割以上は基本的にオペレーション、つまり「決まったことをこなす」タスクだと言われています。やることが決まっているので、効率的にさばくことが求められる。

残りの1〜2割がクリエイティブだったり、イノベーティブだったりする仕事ですが、管理職を長くやっていると、オペレーション的な仕事が増えていく傾向にあります。

しかし、外部環境や社内方針の変化によって、いざ違うプロジェクトや違う業界にアサインされたときに、何もできなくなってしまうのではないか、という不安が生まれる。

だから、学ぶことで今とは違う専門性や異業種でも通用するポータルスキルを身に付けようと考える方が多いのです。

桜井 「専門性の掛け算」ですね。最近の転職市場を見ていると、業種や職種に関するスキルがなくても、十分なポータブルスキルがあれば採用する、という動きが増えています。

ひとつの業種や職種に留まらない「専門性の掛け算」は、その人をユニークな存在にしてくれるので、市場価値も高まります。

企業が見るのは「学ぶ人か」

桜井 「ポータブルスキル向上」「専門性の掛け算」の両方に共通するのが、その人のスタンスというか、最近で言うと、キャリアオーナーシップを発揮できているか、という点です。

鳥潟 どちらもキャリアを意識しない限りは得られませんからね。

桜井 最近では業種・業態を超えてAIやGXといった分野が注目を集めていますが、変化が早く、専門家の数が十分でないといった特徴があります。

「人が足りないから、どんどん採用したい」というとき、通常は今あるスキルや経験が問われるわけですが、新しい領域の場合、企業は「この人は採用したあとに学んでくれるか」を見極めるんです。

鳥潟 学び続ける姿勢があるか、ということですね。

桜井 そうです。事業を成功させたことがある人でも、同じ分野で成功し続けられるとは限らない。別の分野に移るならなおさらです。

ですが、仕事も学びも、原動力がその人の内にあれば信頼できるじゃないですか。

「自分はこういう仕事をしたい。そのためにこういうふうに頑張りたい」という芯のようなものがあれば、その人は自己実現のために、言われなくても学びます。だから企業も安心して採用できる。

鳥潟 グロービスは教育理念として、「能力開発」「人的ネットワーク構築」、そして「志の醸成」を掲げていますが、桜井さんのおっしゃっている「芯」は、私たちの言う「志」と同じだと思います。

「GLOBIS 学び放題」では志を醸成するために、自分自身と向き合って、どういう軸で生きていくのかを真剣に考えるようなコンテンツも用意しています。

「残りの人生を使って、自分は何を成し遂げたいのか」を考えることで、「今の環境に居続けていいんだろうか」という健全な問いが生まれる。結果的に、転職を考える方もいますね。

桜井 キャリアを選択するときには、業種や業態だけでなく、「やりがい」「待遇」など、いろいろな選択軸があります。

40代の人の多くは家庭があるので、報酬はやっぱり重要です。ですが、家族との時間を考えれば「働く時間を少し短くしたい」とか、「リモートで働けるほうがいい」という希望も出てくるじゃないですか。

そして、売り手市場の今だからこそ、選択肢が無数にある。すると、「条件面では最高だったから転職したけど、働いていても喜びがない」というケースも生じかねない。

自分の軸がどこにあるか、自分の志が何なのか、仕事を通じて何を成したいのかといったことをじっくり考えることで、自分が何を大事にしたいか、何なら我慢できるのかを見極めてほしいですね。

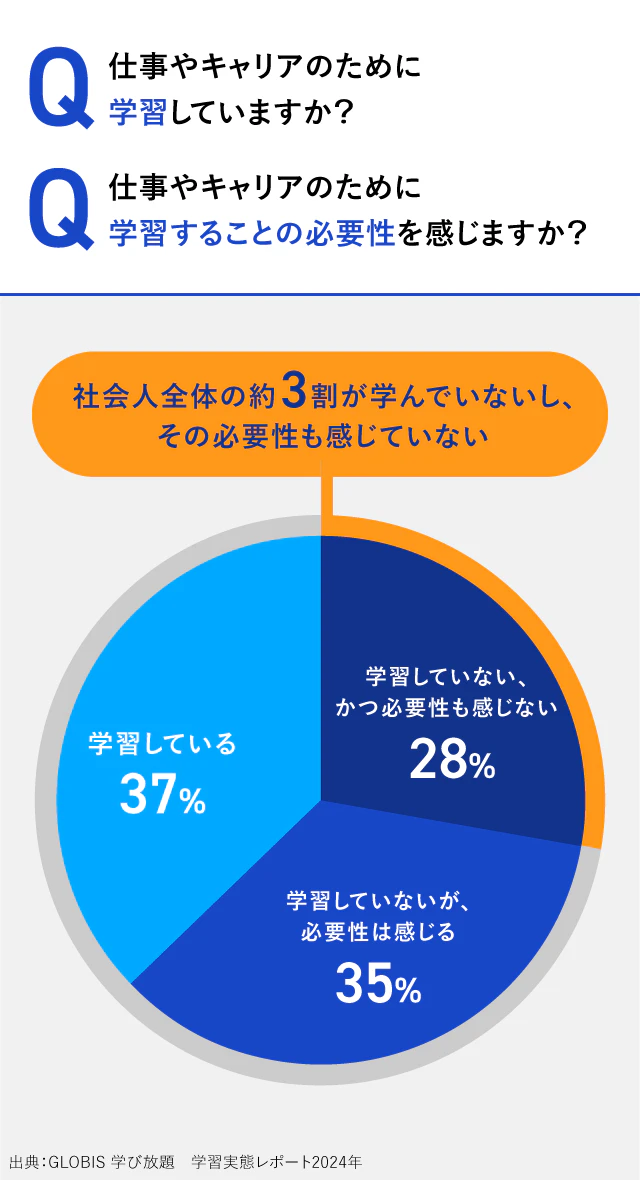

「学んでいない人」が6割以上

桜井 海外のようにジョブ型の市場だと、自分の市場価値が見えやすいんです。日本は人材の流動性が高まっているとはいえ、「このスキルがある人はこのくらいの年収」という相場感が、まだ広まっていない。

ですから、キャリアの可能性を広げる意味では、自分の内側を見るのと同じくらい、視野を広く持つことも重要です。

鳥潟 同感です。「GLOBIS 学び放題」で学ぶ方からは、「異なる視点が得られた」ことをメリットと感じる声も多いです。

たとえばそれまで営業しか経験してこなかった人が、マーケティングや会計・財務に関する知識を身につけることで、自分以外の領域にも目を向けられるようになるし、事業全体を俯瞰して見られるようになる。

さらには自分が知らなかった業種や業態についても、まずは俯瞰して、さわりだけでも知ることで、仕事の手触り感が変わってくる。

桜井 俯瞰して見ることの重要性って多くの人が何となく理解していることだと思いますが、実際に行動を起こしている人はそこまで多くありませんね。

鳥潟 私たちの調査では、仕事やキャリアについて、実際に学んでいる人の割合は37%です。残りの約6割のうち、半分の人は必要性は感じていても、時間がないとか、いろいろな理由から学べていない。残りの半分は学ぶ必要性も感じていない。

桜井 「学ぶ」ことに対するハードルを高く設定していて、「会社を休まなきゃいけないのでは」と誤解している人もいるんじゃないでしょうか。

自分の学びを振り返っても、いきなり大きなテーマに挑むのではなく、まずはすぐに使えるスキルやテクニックを学んで効果を実感すると長続きします。

鳥潟 学びには、中長期的に効く学びと短期的に効く学びの2種類があります。具体的なキャリア目標がある方はそこに向けて中長期目線で学び続けられますが、全員がそうではありません。

そのような場合には、短期的な目的から学びはじめることをお勧めします。たとえば、「会議のファシリテーションをうまくこなせるようになりたい」といった、明日すぐ使える内容です。

「GLOBIS 学び放題」では、「学び方を学ぶ」というか、モチベーションを維持しながら学び続けるための方法を学ぶコンテンツも用意していますよ。

桜井 それはいい。「効率の良い学び方」は学校でも教えるべきですね。

学生時代に学んだことが仕事で役立つこともあれば、仕事で経験したあとに学び直すことで、自分の中で言語化、体系化されることもある。仕事と学びのサイクルを上手く回すことで、私たちが提唱する「はたらいて、笑おう。」が叶うのかな、と。

鳥潟 私たちは学びはエンタメだと捉えています。学ぶことで見える景色が変わり、よりよい人間関係を築くこともできる。仕事をしながら、学びながら、自分の人生をより豊かにする選択肢を選べる人を、どんどん増やしていきたいですね。

執筆:唐仁原俊博

撮影:小島マサヒロ

デザイン:高木菜々子

編集:大高志帆

グロービス | NewsPicks Brand Design

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)