観察事項から共通項を導き出す「帰納法」

前回(DAY8)は、論理展開方法のひとつである演繹法(えんえきほう)について触れましたが、今回のコラムでは帰納法(きのうほう)について考えたいと思います。

帰納法は、いくつかの「観察事項」から共通項を導き出して結論とする論理展開方法です。前回同様に事例を通じて、確認していきましょう。

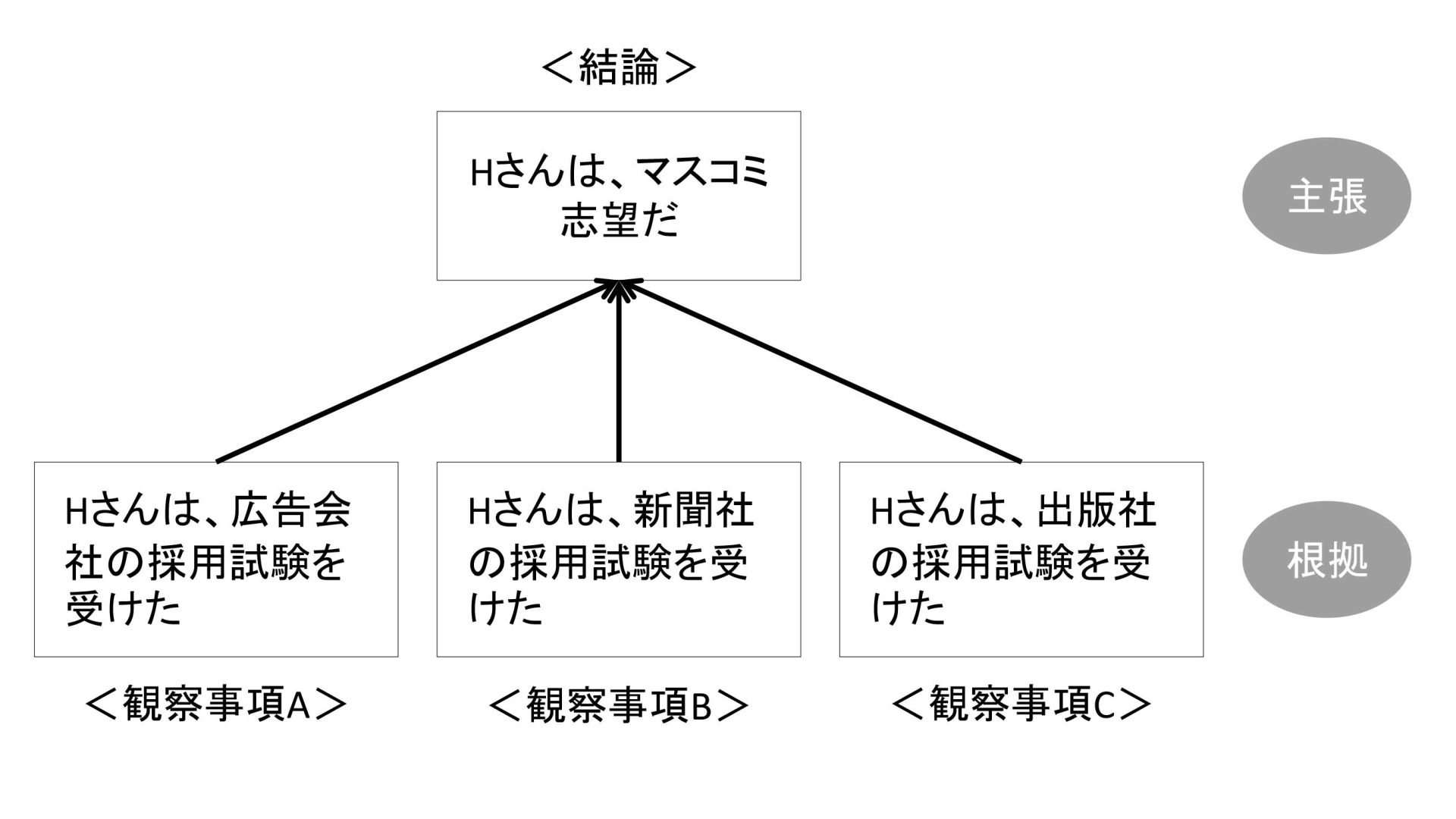

「Hさんは、広告会社の採用試験を受けた」(観察事項A)

「Hさんは、新聞社の採用試験を受けた」(観察事項B)

「Hさんは、出版社の採用試験を受けた」(観察事項C)

⇒「Hさんは、マスコミ志望だ」(結論)

この事例では、「広告会社」「新聞社」「出版社」から、「マスコミ」という共通項を抽出し、結論を導き出しています。

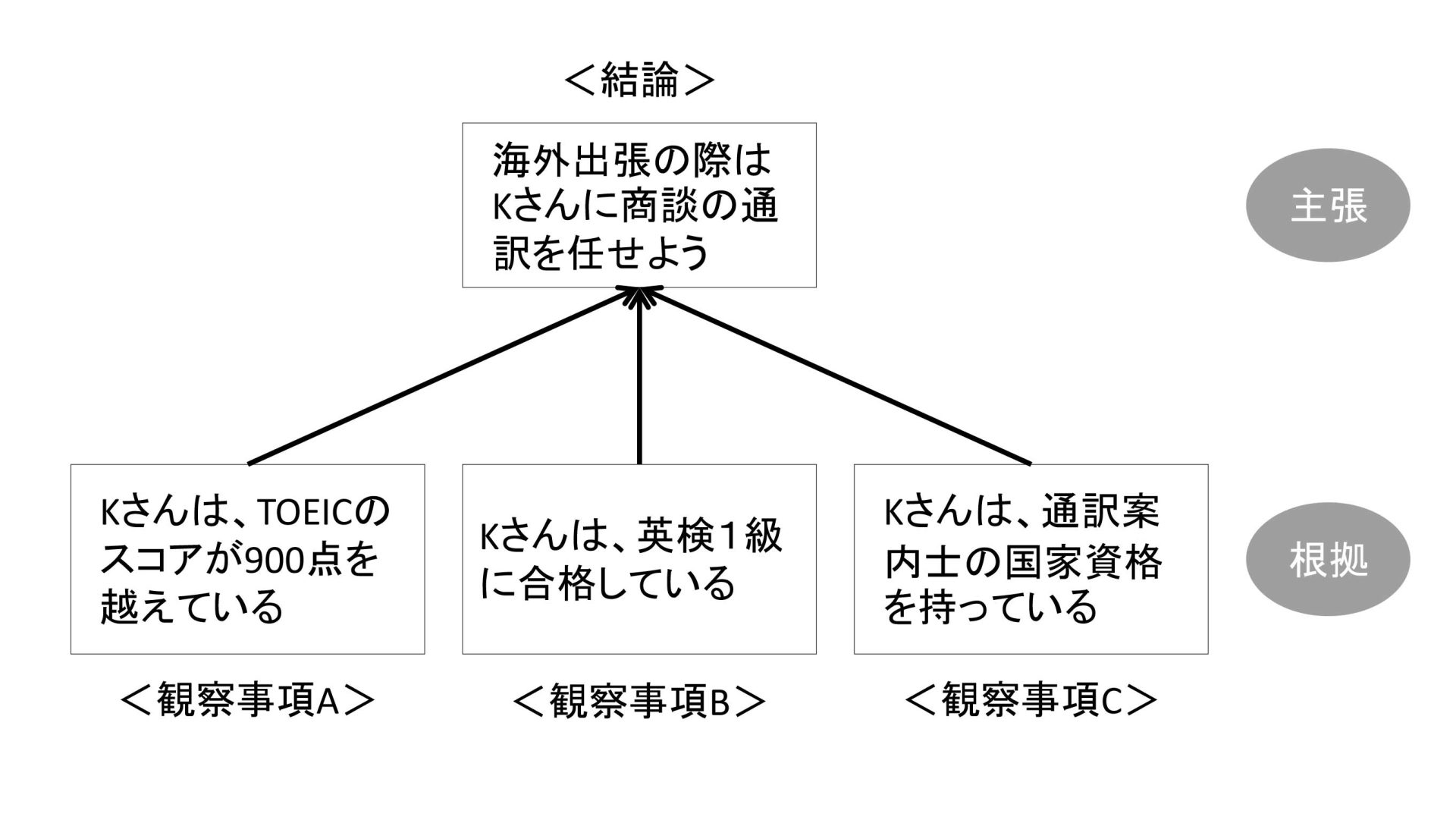

「Kさんは、TOEICのスコアが900点を越えている」(観察事項A)

「Kさんは、英検1級に合格している」(観察事項B)

「Kさんは、通訳案内士の国家資格を持っている」(観察事項C)

⇒「海外出張の際は、Kさんに商談の通訳を任せよう」(結論)

こちらは、観察事項A〜Cの述語に記載されている内容から「英語が得意」という共通項を見出して結論づけています。

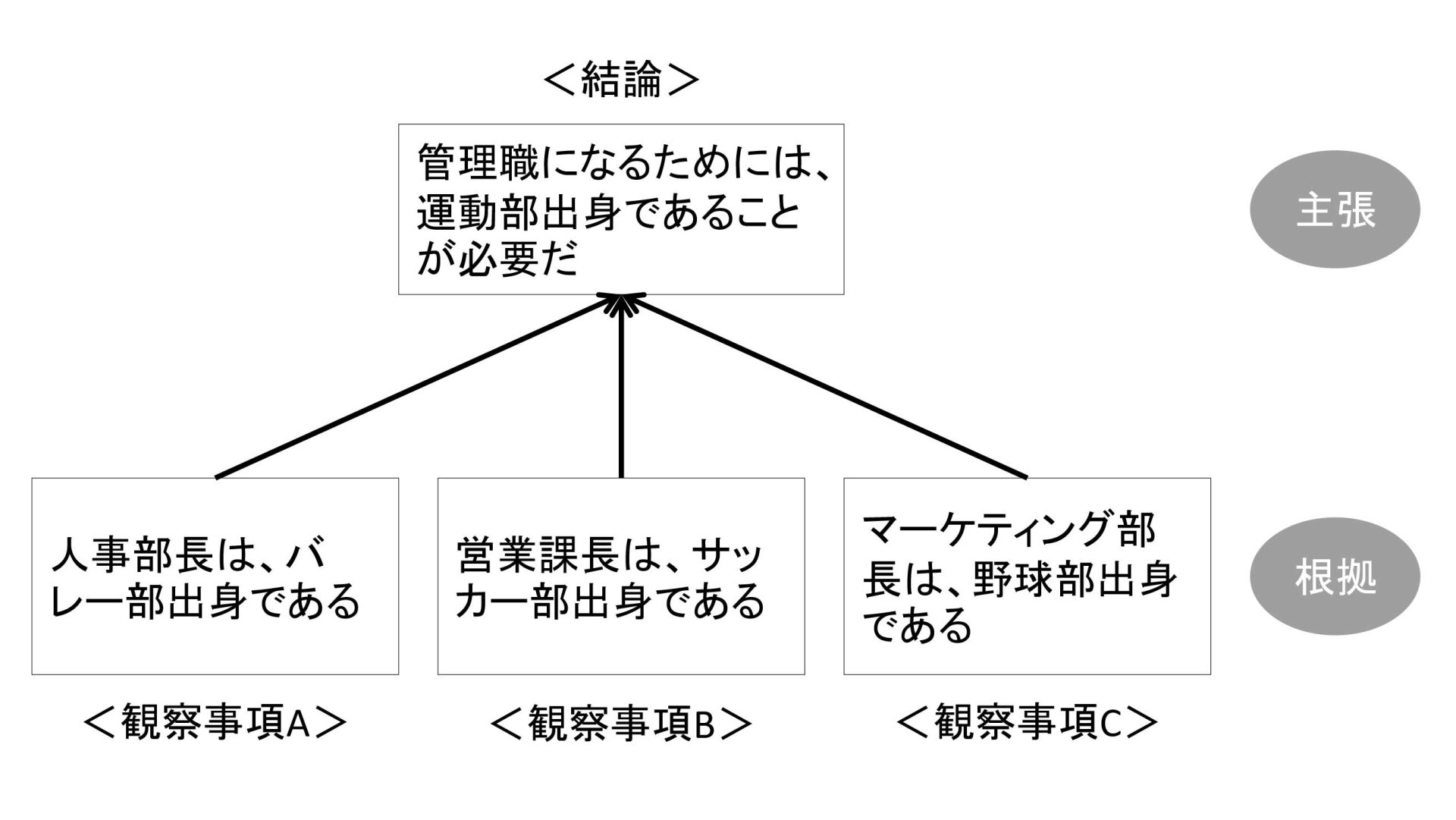

「人事部長は、バレー部出身である」(観察事項A)

「営業課長は、サッカー部出身である」(観察事項B)

「マーケティング部長は、野球部出身である」(観察事項C)

⇒「管理職になるためには、運動部出身であることが必要だ」(結論)

この事例では、「人事部長」「営業課長」「マーケティング部長」から「管理職」を、「バレー部」「サッカー部」「野球部」から「運動部」を共通項として抽出し、結論づけています。

ここで、前回のコラムで触れた主張と根拠のセットを考える際に考慮すべき以下の2つのポイントに沿って、これらの事例をチェックしてみましょう。

・演繹法もしくは帰納法の論理展開に沿っているか?

・主張と根拠の内容に客観的妥当性があるか?

この事例はすでに説明したとおり、観察事項A〜Cに書かれている文の述語から「マスコミ」という共通項を抽出した結論となっているので、帰納法の論理展開に沿っていますね。また、結論=主張の客観的妥当性についても、大きな違和感を持つ人はいないでしょう。

帰納法は結論がひとつとは限らない

ちなみに「観察事項A・B・Cから言えることは、この結論だけですか?」と問われたら、皆さんはどのように答えますか。他にも「Hさんは、勤務時間が不規則な業界を志望している」「Hさんは、職種別採用を取り入れている業界を志望している」といった結論も出せそうですね。

ここに演繹法と帰納法の大きな違いがあります。つまり、演繹法は根拠が同じであれば、基本的に誰が考えてもひとつの結論に至りますが、帰納法は根拠が同じだとしても、誰もが同じ結論を出すとは限らないのです。

帰納法は複数の結論が出せる場合が多いため、最初に思いついた結論以外の可能性を無意識に潰していないかを必ず確認しましょう。ひとつの結論を出して満足せずに「これらの事実から、他に言えそうなことはないか?」と自らに問いかけ、他に考え得る結論を複数出した上でその中から、今答えを出すべき「問い」の答えとして価値のある結論を選択しましょう。

大抵の場合、帰納法を使って出した最初の結論は、誰でも思いつく当たり前のことが多く、価値があまり高くないものが多いものです。ゆえに「これらの事実から、他に言えそうなことはないか?」という問いを自分に投げかけることは、周囲と差をつけ、ビジネスパーソンとしてのバリューを上げるための重要な「問い」になります。

主張と根拠の妥当性をチェックする

この事例も、共通項を抽出しているという点では、帰納法の論理展開に則っていますので、「演繹法もしくは帰納法の論理展開に沿っているか?」というポイントは満たしています。一方で、2点目の「主張と根拠の内容に客観的妥当性があるか?」はどうでしょうか。

並べられた観察事項を見てみると、確かに英語の基礎能力は高いと判断することは可能でしょう。しかし、商談の通訳をお願いできるレベルなのかは、これらの情報だけでは判断は難しいのではないでしょうか。通訳案内士は主に観光産業に携わるための国家資格ですし、TOEICや英検についてもリスニングや英文法、長文読解などのスキルの高さは保証できますが、これらの事項から英語での商談を滞りなくこなせるかを判断することは難しいですね。ゆえに、根拠の客観的妥当性が乏しいため、答え(主張と根拠のセット)の説得力が弱くなっています。ただ、明示されている事項に加えて、「英語による商談の実務経験がある」という事項が加わると、答えの納得感が高まります。

このように、主張の内容に客観的妥当性があったとしても、根拠にその主張を支えられるだけの説得力がない場合は、「主張を支えるために、他に追加すべき観察事項はないか?」と自らに問いかけ、必要な事項を積極的に探すことを癖づけましょう。

この事例も観察事項で示されている文の主語と述語、それぞれから共通項を抽出し、結論を導き出しているので帰納法の論理展開に沿っていると言えるでしょう。では、「主張と根拠の内容に客観的妥当性があるか?」についてはどうでしょうか。それぞれの内容が「誰が見ても妥当だと判断してもらえそうか?」「一般論として言えそうな内容か?」「普遍性がある内容か?」といった観点から確認して、違和感はないでしょうか。

一般の企業において管理職になるための要件として、運動部出身であることが実際に求められることがあるでしょうか。主張の客観的妥当性が怪しいですね。管理職になった人に運動部出身者が多いことは事実なのかもしれませんが、それは運動部出身という経歴が評価されたわけではなく、例えばチームスポーツで培われたメンバーの能力ややる気を引き出す力、さまざまな壁にぶつかった際の問題解決能力などのリーダーシップスキルがビジネスにいかされ、その結果として業績向上に貢献したことが高評価に結びついた可能性が高いのではないでしょうか。

ゆえに、ここでは「管理職になるためには、運動部出身であることが必要だ」という結論よりも、「管理職になるためには、チームスポーツで求められるようなリーダーシップスキルが必要だ」という結論のほうが、納得感が高いと言えるでしょう。

ちなみに、演繹法でも触れましたが、帰納法においても「観察事項の正しさ」のチェックは常に必要になります。例えば、「営業課長は実際にはサッカー部を早々に退部しており、学生の時代のほとんどを演劇部で活動していた」ことが事実であれば、答え(=主張と根拠)の納得感はなくなってしまいますね。

もうひとつ、この事例を通じて確認しておきたい帰納法を用いる際のポイントがあります。この事例を見た際に、「会社には他にもさまざまな部門や管理職のポジションがあるはずなのに、なぜこの3つの事実なのだろうか?」「結論が先にあって、その結論に都合のよい事実だけを集めたのではないか?」といった疑問を抱いた方が多いのではないでしょうか。

例えば、3つの観察事項で取り上げられている部門以外の部門の管理職やその他の管理職ポジションの人たちの多くが運動部出身ではなかったり、これら3つの観察事項が特定の期間に偏ったものであったりした場合は、結論の説得力は弱まってしまいますね。

帰納法を使って答え(=主張と根拠のセット)を考える際には、「根拠として用いている観察事項が、自分の主張に都合のよいものだけを選んでいないか?」も常に確認するようにしましょう。

次回で本コラムも最終回を迎えます。次回は、これまでのまとめをしたいと思います。

【参考セミナー】

「クリティカル・シンキング」の授業に体験参加するには?

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)