プレゼンテーションは、ビジネスにおける日常にすっかり定着した感があります。取引先への営業活動、上司への企画の提案、関連部署を集めた施策報告会等々。ヘビーなものは大型案件の獲得が決まるコンペから、ライトなものは部署内の朝礼でのちょっとしたスピーチまで、職種や経験年数を問わず、プレゼンと無縁なビジネスパーソンのほうが今や珍しいのではないでしょうか。

そんなプレゼンテーションですが、苦手意識を持っている人、プレゼンテーションの当番が回ってくると憂鬱になってしまう人もまた多いと思います。こうした難しさを感じさせる要因としては、つたないプレゼンテーション、ウケなかったプレゼンテーションが目立ってしまうこと、そのため失敗したくないというプレッシャーが強くかかることが大きいでしょう。これだけ多くの人がプレゼンをするのも聞くのも慣れてきますと、自然と聞き手側の目(耳)も肥えてきますので、一層この傾向に拍車がかかります。その結果、より一層準備が大変だと感じられる面もあるでしょう。

本稿では、そんな苦手意識を解消できるよう、格別プレゼンテーションが得意というわけではない、ごく一般的なビジネスパーソンに向けて、これを押さえておけば確実にプレゼンテーションの上達が図れるという、再現性のあるスキル、ノウハウを紹介していきます。

プレゼンテーションとは?

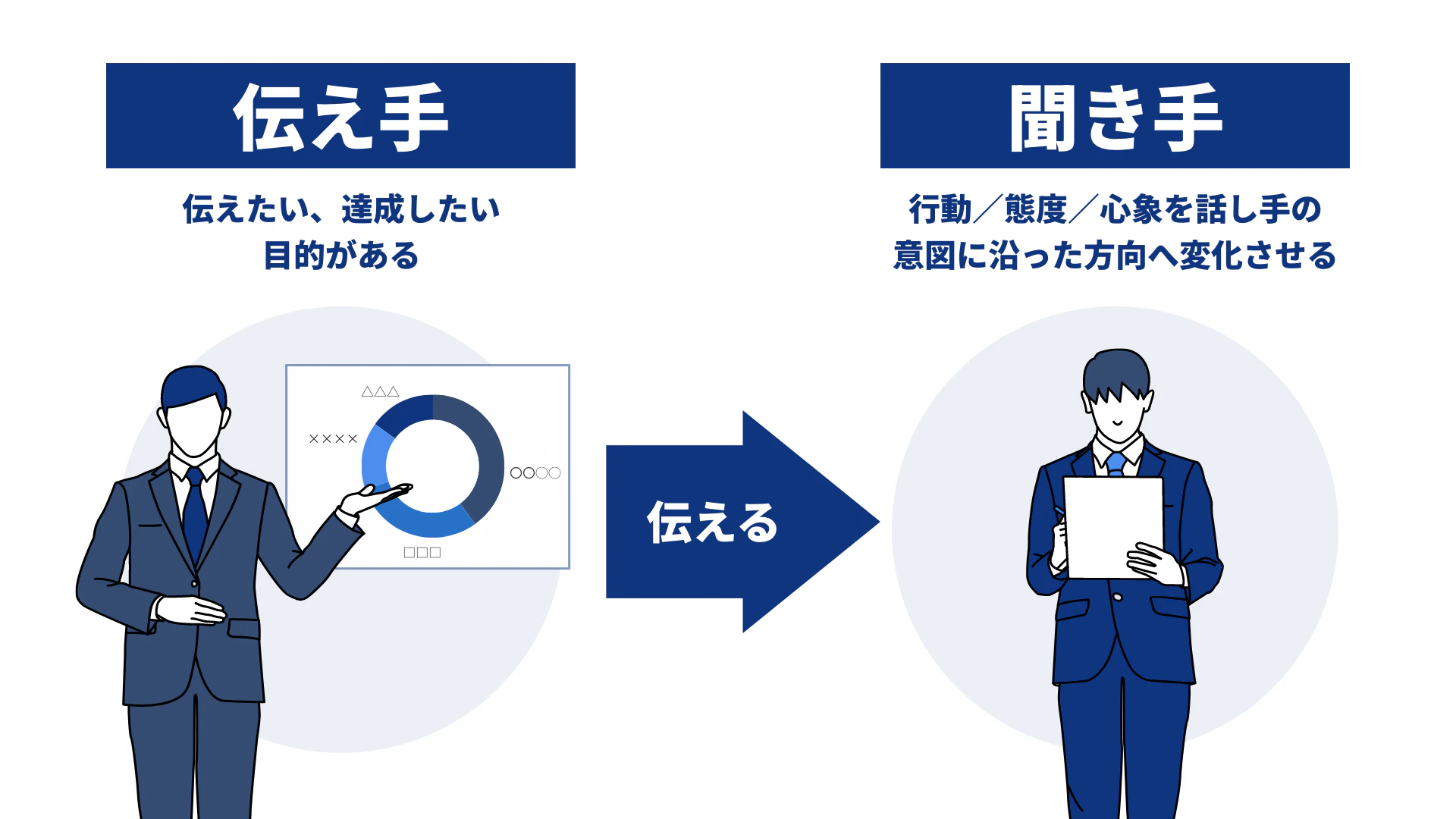

ビジネスにおいて、プレゼンテーションとは、何らかの目的があって設定された状況で、聞き手の行動/態度/心象を話し手の意図に沿った方向へ変化させることと言えます。目的に向かって、話し手の設計通りにスムーズに聞き手が動いてくれるよう促すプレゼンテーションこそが「良いプレゼンテーション」なのです。

話し方が上手いことや、論理的で筋道立っていることなどは、もちろん一般的には望ましい事項です。

一方で、朴訥なしゃべりでも、勢い重視でロジックが曖昧でも、プレゼンテーションとしては成功ということも十分ありえます。まず「目的ありき」だと捉えるところがポイントです。したがって、何がそのプレゼンテーションの目的なのかを見極めるのが、準備において決定的に重要になります。

プレゼンテーションを成功させるための基本ステップとコツ

プレゼンテーションを成功させるには「準備が必要である」とはよく言われますが、ここでいう準備とは、スライドをきれいに作りこんだり、淀み無く話す練習をしたりといったことばかりではありません。

以下に示す準備のステップを一つひとつしっかりと考えていくことが重要です。

まず第1に目的を押さえ、第2に聞き手を理解し、そして第3に聞き手の導き方を決めていきます。

資料作成や現場での実演も重要ですが、その前にこの3ステップを毎回意識することで、再現性をもったプレゼンテーションスキルが上達していきます。

それでは、聞き手を動かすプレゼンテーションを行うためのコツを、準備の各ステップに沿って紹介しましょう。

ステップ1:プレゼンテーションの目的を押さえる

まず行うべきは、プレゼンテーションが終わった後で「聞き手にどういう状態に変化していて欲しいのか」を具体的に思い描くことです。そして、それは客観的な状況に照らして実現可能なのか検証します。いまこれから自分がやろうとするプレゼンテーションの「目的」をしっかりと確認していきます。

コツ1:目的とする聞き手の状態は、なるべく具体的に思い描く

一口に聞き手の状態と言っても、あまり抽象度を高くしては効果がありません。たとえば、営業のプレゼンテーションであれば、究極的な目的は「当社の商品を買ってくれること」と言えば確かに間違いではありません。しかし、これでは抽象度が高過ぎてプレゼンテーションの準備としては役に立たないのです。

実際には、営業の初期段階で<とりあえず興味を引ければいい>場合と、交渉も大詰めで<このプレゼンテーションで一気に成約まで持っていきたい>場合とでは、話すべき内容は大きく変わってくるはずです。

以下の例のように、聞き手の認識、感情、行動の変化についてなるべく具体的に考え、細かいニュアンスの差にも敏感になりましょう。

コツ2:経緯や周囲の状況を客観的に把握する

よくある落とし穴は、自分で勝手に「今回、私がプレゼンテーションする目的はこうだ」と決め込んでしまったものの、実はそれが的外れというケースです。プレゼンテーションを頼まれたときの第一印象や、頼んできた相手の何気ない一言に引きずられてしまうことが多いようです。

しかし、当初依頼を受けた時には知り得なかった聞き手の事情があったり、頼まれてから実施までの期間に状況が変わったりという可能性は常にあります。主観に頼らず、なるべく客観的な眼で状況を把握するようにしましょう。

ステップ2:プレゼンテーションの聞き手を理解する

目的を押さえたら、次は「本当の聞き手は誰か」を見極めます。

「本当の」と書いたのは、実際にプレゼンテーションに聴衆として参加する人の中にも、営業のプレゼンテーションなら購買意思決定のキーパーソンとそれ以外の人というように、たいていの場合目的に照らして重要度の差があるからです。そして、目的に照らして重要度の高い聞き手こそ、「本当の聞き手」として狙うべきなのは言うまでもありません。

本当の聞き手を見極めたら、その聞き手の置かれた状況、今回のテーマに関する認識・意見・感情、話し手との関係について、情報を集めていきます。ピッタリした情報が入手できない場合も、状況証拠的な手がかりからでもよいので仮説を立てておきましょう。

コツ3:最重要の聞き手に、大胆に絞り込む

上で書いたように、現実の聞き手の中には、さまざまな立場の人が混在していることがしばしばあります。そんなとき、総花的にみんなに訴えよう、聞かせようとするのは、かえって誰の心にも響かない危険が高くなります。

ここで明確に絞り込んでおけば、次のステップでどんな言い回しをするか、どんなエピソードを引用するかといった導き方において、効果的な設計ができます。

コツ4:聞き手の理解について他者の意見も参照する

コツ2ではプレゼンテーションの経緯や状況を客観的に把握しようと書きましたが、聞き手を理解するステップでも客観的な視点を入れるのが有効です。

たとえば、部署内で担当役員に企画を立案する場合、「今度のプレゼンテーション相手であるA常務について、〇〇タイプの人で、△△に重点を置いて判断するクセがあると思っているが、この見方についてどう思うか」といった形で、同僚の意見を聞いてみるとよいでしょう。

<関連記事:プレゼンで重要なのは中身より聞き手の特定>

ステップ3:聞き手の導き方を考える

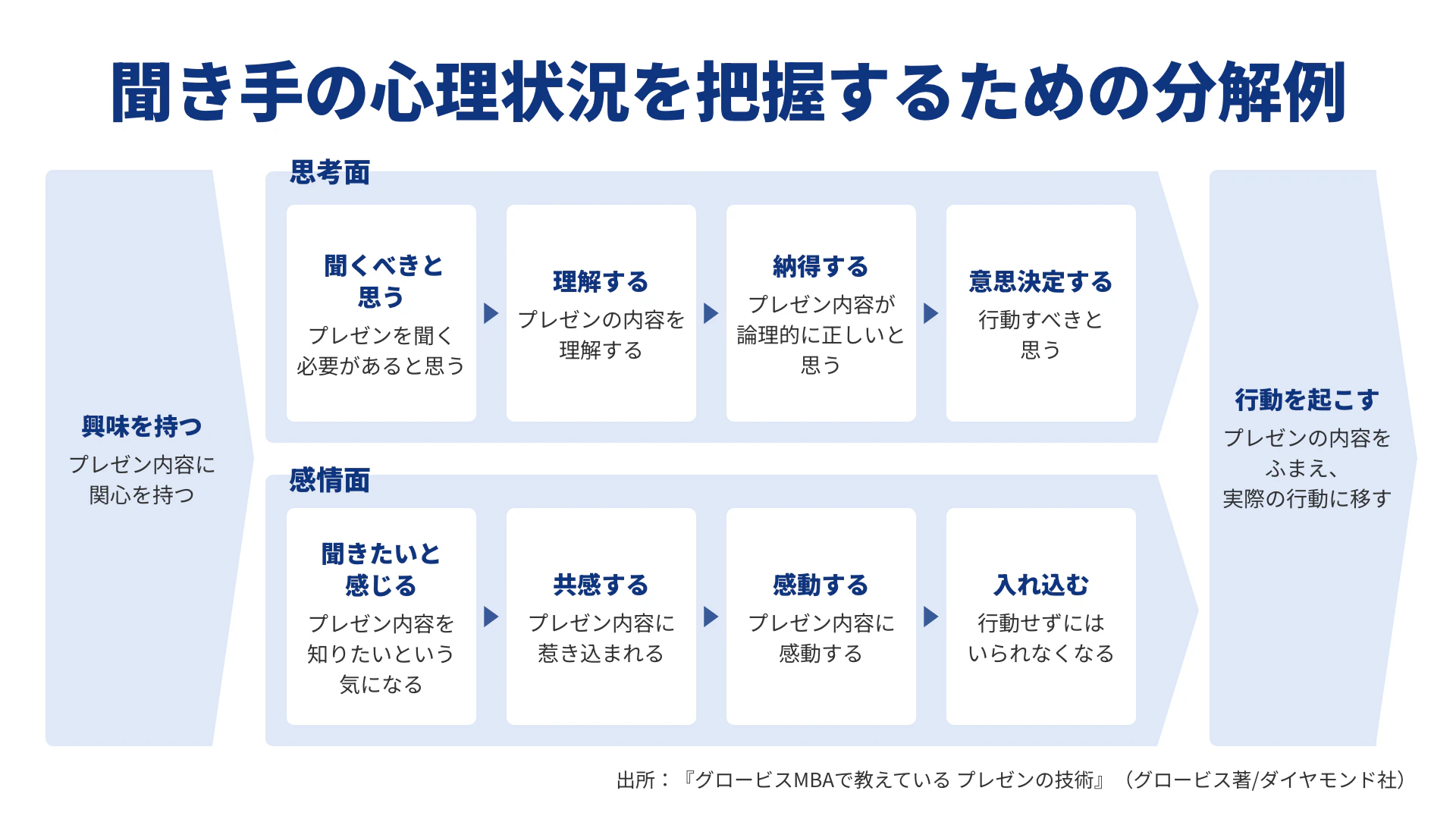

ステップ1、2を踏まえて初めて、聞き手をどう導くか、つまり話の中身を考えるステップに入ります。ここでは、「何を伝えるか」と「どう伝えるか」の2面に分けて考えていくとよいでしょう。

なお、便宜上3-1、3-2と番号を振っていますが、この2つは必ずしもこの順序で進むというわけではなく、「どう伝えるか」を考えていく過程で「こういう展開で話すなら、この話題は省いて、別の話題を入れよう」というように、さかのぼって「何を伝えるか」に修正を加えていくこともあり得ます。

3-1プレゼンテーションで何を伝えたいのか

プレゼンテーションの中で伝えたい話の中身についてです。ここでも、プレゼンテーションのテーマに対して、聞き手がどんな疑問を持っているかを想像し、それに答えるという発想でメッセージや根拠として示す情報を考えていきます。

3-2プレゼンテーションの聞き手にどう伝えるか

前項で考えた伝えたい中身を、プレゼンテーション時間の中でどのように組み立てて展開するか、話の順序や時間配分等を指します。冒頭の始め方や自己紹介、最後の締め方、途中で話題が変わる際のつなぎ方なども含みます。

<関連記事:ストーリーライン設計で差をつけよう~問題解決、トップダウン、序破急の3基本型>

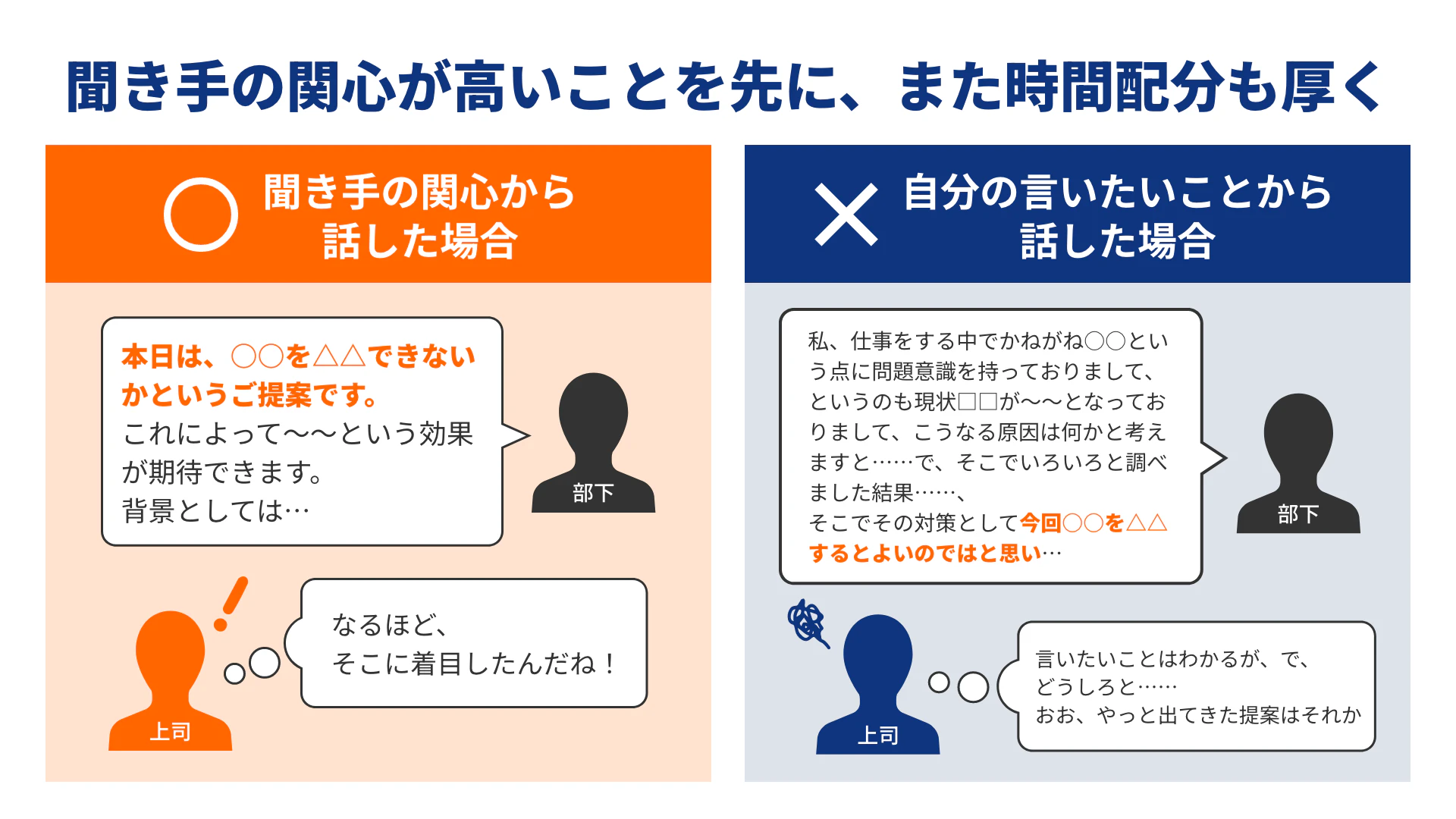

コツ5:聞き手の関心が高いことを先に、また時間配分も厚く

構成を考える際の基本原則は、聞き手の関心が高いことをなるべく先に、また時間配分を厚くすることです。

よくある落とし穴は、聞き手が既に知っている内容をくどく話してしまうことです。逆に聞き手がよく知らず疑問に思っている点なのに軽く流してしまうこともあります。テーマについて、自分なりの理解、自分なりの説明をそのままプレゼンテーションの構成に落とし込むと、こうなりがちです。

聞き手はどこまで知っていて、どんな点に疑問を抱きそうか、ステップ2で見た「聞き手の理解」に照らして説明の順序や量を調整しましょう。

コツ6:自分の言いたいように言うのではなく、聞き手好みの表現を

個別のちょっとした表現、言い回しの選択にも、聞き手視点を重視しましょう。

人は誰しも考え方や言い回しのクセがあります。聞き手は、客観的なデータの積み重ねが好きな人なのか、「ガツンと」や「しなやかに」といった感覚的な表現が好きな人なのか。はたまた、冷静な表現が好きな人か情熱的な表現が好きな人か。たとえば自分は前者タイプであっても、聞き手が後者タイプであれば、同じ意味のメッセージを伝えるにしても、取るべき表現は変わってきます。

こうした観点においても、ステップ2の「聞き手を理解する」が必要です。

コツ7:関係がまだ出来上がっていないときは、先にアイスブレイクを

新規営業や広く聴衆を集めたスピーチなど、初対面かそれに近い相手に話すときは、特に出だしに注意が必要です。固い雰囲気のまま話が進んでも、なかなか聞き手に伝わりません。

そこで、冒頭の時間を使って、意識して打ち解けた雰囲気を作る(アイスブレイク)必要があります。ポイントは、自分と聞き手とが「共感」できる話題を出すことです。自己紹介で出身地など聞き手と共通の属性を見せたり、多くの人が同じ反応をしそうな話題を出したりするのはこのためです。

<関連記事:プレゼンで聞き手の心をつかむ細部の工夫とは?>

ステップ4:実演と資料の準備をする

ここまで来て、いよいよ実演の準備です。スピーチの仕方やプレゼンテーション資料の作り方など実演に関する注意事項は、既に多くの書籍等がありますが、ここでは平均的なスキルのビジネスパーソンに役立つ、汎用性のあるコツに絞ってご紹介します。

パワーポイントなどその場で参照する資料についても、現実には事前に作っておくものですが、ステップ3までを押さえておかないと資料の作りようもないですから「ステップ3の後の工程」という意味で、ここでまとめて説明することとします

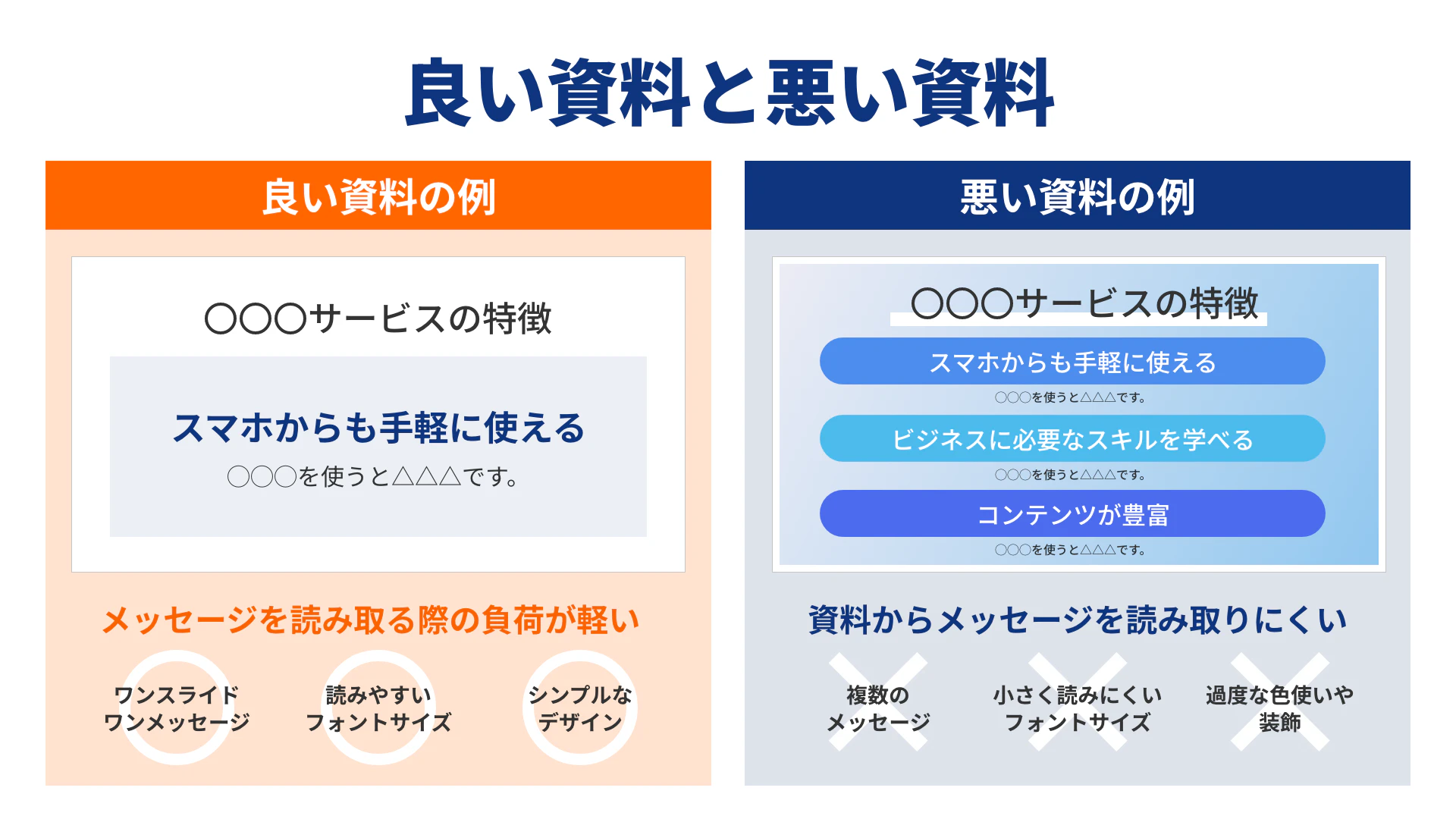

コツ8:投影資料では「瞬間的な見やすさ」を重視する

プレゼンテーションにおいて、パワーポイントのスライドをスクリーンに投影しながら話す形式は多いと思います。このとき避けたいのが、聞き手の関心がスライドに集中してしまい、肝心の話から注意がそれてしまうことです。聞き手がスライドからメッセージを読み取る際の負荷をなるべく軽くするよう意識しましょう。

よく「ワンスライド・ワンメッセージ」(スライド1ページに入れるメッセージは1つまで。2つ以上入れてはいけない)と言われますが、これも聞き手の負荷を下げる意味合いに大きい工夫です。

フォントが小さいのも禁物で、会場の大きさにもよりますが、最小でも18ポイントがよいでしょう。

色使いや、矢印や囲みの形なども過度に多様にするのは避けます。背景デザインも、パワーポイントにインストールされているテンプレートは多彩で、ついオシャレなものを選びたくなりますが、なるべくシンプルにするのが無難です。グラフや表を入れる際は、ただそのまま置くだけですとやはり聞き手がそこから意味を汲み取ろうと勝手な解釈を進めてしまいますので、そのグラフや表から話し手が聞き手に分かってもらいたいことを、できる限りシンプルな表現の文にして添えるようにします。

コツ9:「抑揚」と「接続語」を重点的に準備する

話し方については、余裕があればしっかりと原稿、それもこの通りに読めばよいというセリフレベルの詳しさの原稿を事前に作ります。しかし、なかなかそこまでの手間をかけられない場面もあるでしょう。

そんな場合、せめてここだけは準備すべきというポイントは、まず強調したいフレーズを特定し、そこは最低限、淀み無く自信を持って話せるようにすることです。そして、その他の部分と比べ、声を張ったり、あるいはわざとゆっくり噛んで含めるように話したりと、抑揚をつけるよう意識しましょう。

もう1点は、話題を転換する際の接続語、あるいはつなぎのフレーズです。たとえばAという話題から、反対の意味を持つBという話題に移るとき、単に「ところが」、「しかしながら」と言うか、あるいは「~と皆さん思われるかもしれませんが、実は~」というようにつなぐのか。こうしたつなぎ方を予め決めておくと、その場で「えー」「あのー」と言い淀んでしまうのを防ぐことができます。

コツ10:なるべく当日の環境を事前に経験しておく

ここまでの準備のステップを踏んでくれば、プレゼンテーションで失敗してしまう可能性は十分に小さくできるはずです。それでも残念ながら、当日想定外の出来事に遭遇して慌ててしまうと、失敗の危険度は上昇してしまいます。

そこでコツの最後は、この「想定外の出来事」を少しでも減らすことです。なるべく当日話すのと同じ状況を、事前に経験しておきましょう。

会場の広さ、聞き手との物理的な距離感、話し手から見た視野、スクリーンやパソコンの位置関係など、実際にその場に立ってみて初めて感じられる要素は多いものです。誰か協力者を頼んで、実際に聞き手の位置に座ってもらい、後で自分がどう見えるかフィードバックを受けるようにできればなおよいでしょう。

<関連記事:プレゼンでの「ぶっつけ本番」はミスのもと>

なるべく多く「打席に立って」プレゼンテーションの経験を積もう

以上、ここまでプレゼンテーションの「準備」に重点を置いて、上達のコツを解説してきました。ここで述べたステップをきちんと踏んでいけば、必ずや成功確率は上がっていくでしょう。

ただし、もう1つ本質的に重要なのは、「実際にやってみて経験を積むこと」です。いくらスキルやノウハウを頭に入れていても、実際に使ってみないと上達もかないません。経験を積むことで、仕草、表情、声色といった部分に「場慣れ感」が生じます。これが聞き手から見てプレゼンテーションの説得力を増す効果(言い換えると、不慣れな印象が説得力を落とす効果)は、決して無視できません。

ぜひ、苦手意識を振り払って、積極的にプレゼンの機会を掴んでいきましょう。

まとめ

本稿では、プレゼンテーションを成功させるための準備の4ステップと、10のコツについて解説してきました。人前で魅力的にしゃべるのが生来得意というわけではない、ごく普通の人にとっても再現性のあるスキルです。このスキルを身に付け、要所要所で尻込みすることなくプレゼンテーション役を買って出ることができると、ビジネスリーダーにグッと近づきます。皆さんの活躍を期待しています。

プレゼンテーションについて学べるグロービス学び放題の動画

最後に、プレゼンテーションについて更に学ぶことのできる動画をご紹介します。

プレゼンテーションスキル

プレゼンテーションの目的は、聴き手に理解、共感され、望む行動をとってもらうことです。プレゼンテーションを成功に導くためのスキルとして、事前準備の方法(目的設定から聴き手分析まで)に加え、資料作成から実演時の留意点までを網羅的に学びます。様々なストーリー、事例が盛り込まれているため、具体的なシーンをイメージしながら学ぶことができます。

<参考書籍>

『グロービスMBAで教えている プレゼンの技術』(グロービス著 ダイヤモンド社)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)