ビジネスに携わっていて、マーケティングという言葉を聞いたことがないという人は少ないと思います。「あの会社はマーケティングが強いね」「今度の新商品のマーケティングを考えないといけない」等々、さまざまな場面でさまざまな立場の人がマーケティングについて語っていることでしょう。しかも最近は、デジタルマーケティング、コンテンツマーケティング、インフルエンサーマーケティング……と、多くの派生語が生まれてきています。このようにビジネスパーソンにとって必須のスキルの一つとなっているマーケティング、まずは基本から理解しておきましょう。

マーケティングの定義は「顧客に買ってもらえる仕組みをつくること」

「経営学の父」とも呼ばれるピーター・ドラッカーは、「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」と述べました。あえて会社側から売ろう売ろうと働きかけなくても、顧客がおのずから買ってくれる状態になるのが、理想的だというわけです。

つまり、マーケティングとは「顧客に買ってもらえる仕組みを作ること」だと言えます。

ここでのポイントはまず、顧客志向ということです。もちろん商品の中身や宣伝も重要ではありますが、何より顧客に買ってもらえないと始まりません。「顧客が買ってくれるとはどういう状態か」を出発点に考えることが重要です。

もうひとつ重要なポイントは仕組みづくりという点です。場所や時間を問わず、継続的、反復的に買ってもらえる状況を作るためには、それを可能にする“仕組み”が必要です。一時的、単発的に「顧客に買ってもらう」だけでは不十分なのです。

マーケティングの仕組みをつくる方法

では、継続的、反復的に買ってもらえる仕組みを作るには、どうすればよいのでしょうか。まずは、以下2つのステップを踏むことになります。

- 共通のニーズを持つ一定以上のボリュームの顧客層を見つける

- 会社としてそのニーズを満たせる供給力を持つ

- ここでのポイントは「整合性」です。想定した顧客ニーズに合わせて、各部署、各プロセスで行うことに筋が通っている点が極めて重要となります。

ここからわかるのは、マーケティングとは、営業担当や広告・宣伝担当のように目に見えて顧客に接する部署だけではなく、製造、物流、開発など、会社全体を巻き込む活動だということです。また、商品が発売されてから「これをどうやって売っていくか」と考えるのではなく、「どんな商品なら買ってもらえるのか」と商品の企画・構想の段階から開発、製造、販売、アフターフォローに至るまでの一連のプロセスに関わるものだと言えるのです。

マーケティングの方法を「クラフトボス」の事例から分析

実際の商品を例にとってみてみましょう。サントリーの「クラフトボス」というコーヒー飲料はご存じの方も多いのではないでしょうか。

2017年に発売されたペットボトル入りのコーヒー飲料で、発売当時は「ヒット商品」としてさまざまなメディアで取り上げられました。

コーヒー市場と顧客のニーズ

日経トレンディネットの記事(出典:クラフトボス 逆転の発想でターゲットを見つけ出す)によれば、クラフトボスは2つの市場環境の変化をきっかけに開発がスタートしたそうです。

ひとつは、コンビニで買えるドリップコーヒーの登場。これは確かに缶コーヒーにとっては脅威でしょう。もうひとつは、ブルーボトルコーヒーなどをはじめとするサードウェーブコーヒーのブーム。それまでよりもちょっとオシャレなコーヒーというジャンルができたのです。

さらに市場環境の分析を進めた結果、サントリーでは「コーヒー好きな若い世代は、缶に対する拒否感は強いが、コンビニコーヒーのプラスチック容器には新鮮な印象を持っている」ことが分かったとのことでした。

顧客ニーズを踏まえたターゲティングとポジショニング

そして、上記のニーズを比較的共通して持っており、かつ一定以上のボリュームがある顧客層として、ここ数年増加した“ITワーカー”に注目し、ターゲットを絞りました。

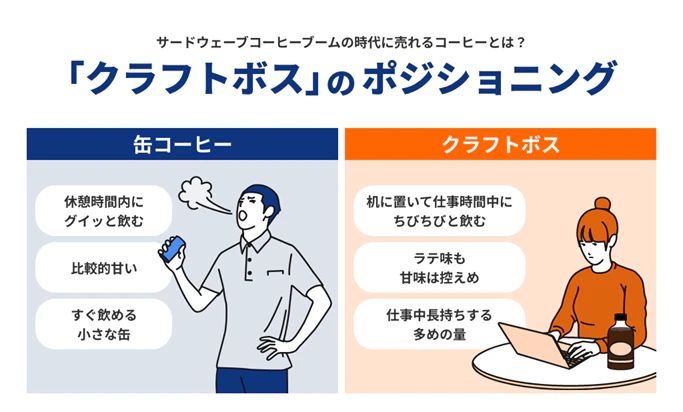

彼らの嗜好や行動特性をさらに掘り下げていきつつ、従来の「缶コーヒーへの拒否感」が何から生じるのかに着目した結果、典型的な従来の缶コーヒーとの比較で、甘さ控えめな点やパッケージのおしゃれ感を打ち出すこととなりました。

商品企画〜流通まで ニーズを満たす一連のプロセス

クラフトボスのマーケティングで行われた施策を見ると、上記の一連の流れときちんと整合していることがわかります。

たとえば、缶コーヒーが休憩時間内にグイッと飲むことを想定して、比較的甘く、小さな缶(200ml前後)になっているのに対し、クラフトボスはITワーカーがパソコンに向かいながら、机に置いて仕事時間中ちびちびと飲むことを想定して、蓋のできるペットボトル、量も500mlと比較的多く、ラテ味も甘みは控えめにしています。

従来の缶コーヒーにも蓋のできるボトルタイプがありましたが、ペットボトルのデザインはそれらとも一線を画すおしゃれな感じを出しました。また価格はボトルタイプの缶コーヒーよりは安めの価格帯です。

流通チャネルは、自販機主体の缶に対し、コンビニでの発売が先行しました。

コミュニケーションチャネルとしてのテレビCMでは、堺雅人扮する企業のマネジャーがリモートワークなどでオフィスに誰もいない状況にとまどう様子など、いかにも当時のIT企業にありそうな場面をユーモラスに描きました。この辺りは、同じサントリーでも缶コーヒー「ボス」のCMで、人間に紛れて暮らしている宇宙人という設定のトミー・リー・ジョーンズが、交通整理や店頭での販売員などの仕事をしているのとは対照的です。

マーケティング分析のフレームワークを解説

従来からマーケティングでは実にさまざまな理論、フレームワーク、ノウハウが考案され、体系化されてきました。そんな中で磨きがかけられ、基本中の基本とも言えるフレームワークが、上記のクラフトボスのマーケティング戦略の立案プロセスで見られたものです。改めて整理してみましょう。

マーケティングフレームワーク「セグメンテーションとターゲティング」

ニーズを見つけるにはまず、会社の外部/内部の環境分析を行い、自社にとっての市場機会を特定する必要があります。缶以外にペットボトルの形で主にオフィスで飲まれるコーヒーのニーズがある、というのが上のケースで掴んだ市場機会でした。

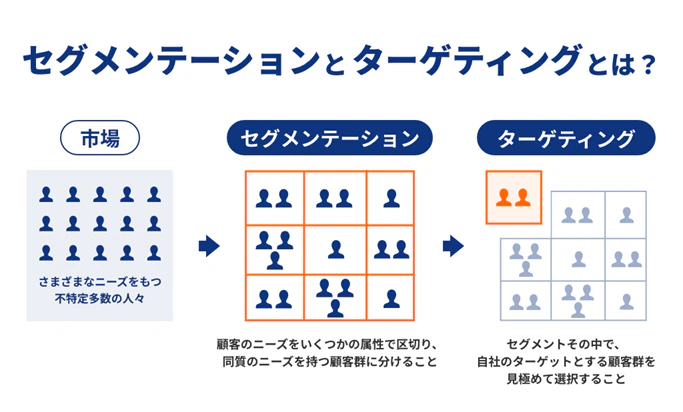

しかし、市場機会を見つけた時点では、まだ「顧客に買ってもらう仕組みづくり」を完成させることは出来ません。そこで使うフレームワークが、セグメンテーションとターゲティングです。

セグメンテーションとは、特定した市場にいる顧客のニーズをいくつかの属性で区切り、同質のニーズを持つ顧客群に分けることを指します。そしてターゲティングとは、セグメントの中で、自社のターゲットとする顧客群を見極めて選択することを指します。

クラフトボスの事例のケースでは、コーヒーを飲む顧客を年齢、職業、勤務形態等の属性で切ってみた結果、PC作業に取り組むITワーカーの若者というセグメントが浮かび上がり、これをターゲットにしたと言えます。

マーケティングフレームワーク「ポジショニング」

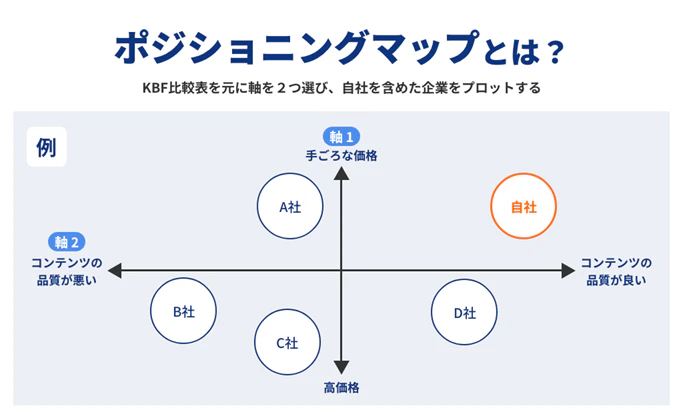

ポジショニングとは、顧客の頭の中に自社製品をユニークなものとして位置付けてもらい、製品イメージをつくり出すための活動です。

ターゲットとした顧客群に対して、自社の商品がもっとも魅力的に映るような見せ方を考えることは、購買を促すにおいて重要です。特に競合の類似商品を意識して、それと差別化し、優位なイメージを植え付けるようにします。

上のケースでは、典型的な従来の缶コーヒーを差別化の対象商品として、甘さ(控えめ感)やパッケージのおしゃれさを訴える形となりました。

マーケティングミックス(4p)のためのフレームワーク

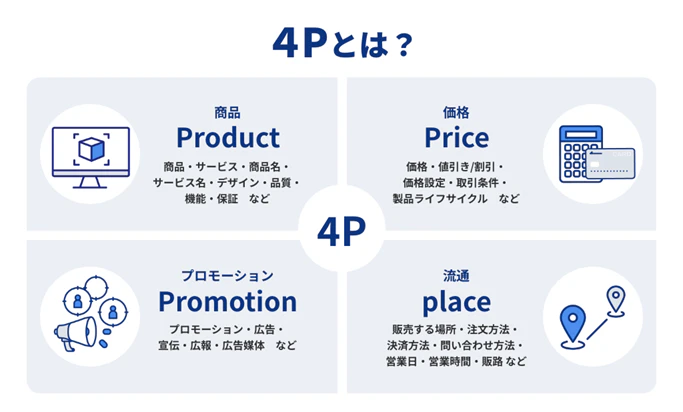

こうして固めた商品コンセプトに基づいて、具体的な実行施策(マーケティング・ミックス)を考えます。主なポイントは4つあり、商品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)です。この頭文字を取り、まとめて4Pと表します。

マーケティング戦略のキーワードは「整合性」

ここまで述べてきた、セグメンテーションとターゲティング、ポジショニング、4P、そしてその前端となる環境分析から市場機会の特定という一連のフレームワークのポイントは、マーケティングの仕組みづくりの項でもポイントとして挙げた整合性をチェックできることにあります。

こう書くと、ごく当たり前で特筆すべきでもないことのように感じるかもしれませんが、会社には往々にして、これまでと同じ仕事の進め方を続けようとする慣性や、部署間のコミュニケーションの壁などがあって、ちぐはぐな施策になってしまいがちです。

たとえば、市場環境が変わって低価格に関する顧客の感度は薄れてしまったのに「安さ」をウリにし続けるとか、若者をターゲットとして今やスマホを使ったeコマースで買われるのが定着している商品なのに大規模量販店のチャネル確保を重点施策としている、機能面に特長があって現実に顧客からもそこが評価されているのに広告は漠然としたイメージを強調した作りになっている、といった具合です。

こうした不整合を避けるのは、決して簡単ではありません。商品の開発から販売の現場まで一貫したプロセスをマネージし、市場環境の変化や各部署の意識のずれに常に目を配りつつ、仮にそうした兆候が生じたら柔軟に対応するよう部署をまたいだ行動をとる必要があります。

マーケティングはしばしば「戦略」という言葉と結びつけて語られますが、まさに「戦術」レベルでは収まらない、戦略レベルの俯瞰的な視点が欠かせないのです。マーケティングに定評のある会社の中には、商品ラインやブランドごとにマーケティングの責任を持つ担当者を決め、異なる複数の部署、拠点から構成されるチームを率いる体制にしているところがあるほどです。

マーケティングの歴史

ここまででご紹介したフレームワークはごくオーソドックスなものです。近年ではさまざまなアプローチから新しい理論やフレームワークが次々に提示され、マーケティングの世界も常に進化しています。

マーケティング研究の大家として有名なフィリップ・コトラー教授は、こうした近年の環境変化を受けて、以下のようなコンセプトを打ち出しているほどです。

- マーケティング1.0:製品中心

- マーケティング2.0:顧客中心

- マーケティング3.0:人間中心

- マーケティング4.0:デジタル

- マーケティング5.0:テクノロジー活用

このコンセプトにおいては、マーケティングという言葉が生まれた20世紀なかば頃までは「製品中心」のマーケティング1.0、そこから進んで上で述べた「顧客中心」が盛んに強調され始めたのが、1970年代以降のマーケティング2.0時代と捉えています。

さらに、90年代以降ソーシャル・メディアが影響力を持ったことを受け、顧客の直接的なニーズだけでなく環境問題などより広い社会的価値を意識した「人間中心」のマーケティング3.0、10年代に入りスマホの普及を受けデジタル世界でのマーケティングを説く4.0、最近ではAIをはじめとして進化の著しい最新テクノロジーの活用を織り込んだ5.0へと進化しています。

時代とともに進化するマーケティング

コトラー教授のコンセプトに限らず、近年ではさまざまなアプローチから新しい理論やフレームワークが次々に提示され、マーケティングの世界も常に進化しています。

中でも代表的な変化のトレンドと、それによってマーケティングがどのように進化していくのかを以下に見ていきましょう。

先進国市場の成熟 - インサイトがマーケティングの鍵?

「近年」というよりは20世紀終盤以降からの長期にわたる変化になりますが、大きな流れとして押さえたいのが、先進国市場の成熟です。

先進国ではある程度「欲しいモノ」が消費者に行き渡った状況です。つまり、客観的な機能、効用といった要素で他と差別化しにくくなった、また仮に差別化したとしてもすぐに模倣されてしまい、有効でなくなってきたというわけです。

こうなると、分かりやすくありきたりな切り口では差別化が難しいので、皆がまだ気付いていない意外な盲点にあるニーズをいかに探り当てるか、すなわち顧客の深層心理に対する洞察「インサイト」が重視されるようになってきています。また、商品の宣伝において「ブランディング」という行為は昔からありましたが、客観的な差別化要因が仮になくても顧客がつい選んでしまう要素として、重要性が増してきています。

ITの劇的な進化 - デジタルマーケティングが可能に

近年の変化として重要なのは、ITの劇的な進化です。アマゾンや楽天などのサイトで買い物をした人は実感されると思いますが、顧客ひとりひとりについて、いつどんなサイトを見てどんな商品を買ったのか、逐一データとして把握することが可能になりました。

それまでは、こうした情報は取りたくても取れないからこそ、「20代女性」とか「首都圏に単身で住む若者」といった属性によるセグメンテーションによって顧客の行動や心理を予測し、働きかけてきたわけです。低コストでひとりひとりの情報が取れ、個別にその人に合った方法でメッセージを伝えることが可能だとすれば、その方が断然効果的であり、マーケティング手法が大きく変わってくることは容易に想像できることでしょう。

デジタル時代のカスタマーレビューと顧客エンゲージメント

また、アマゾンなどのカスタマーレビュー欄が象徴的ですが、商品に対する顧客からの反応が可視化されるようになったのも大きな変化です。

これまでも「顧客の声」が会社の商品開発やマーケティング施策に影響を与えることはありましたが、よりリアルタイムで把握可能になりましたし、顧客の声が他の顧客の意思決定に影響を与える度合も大きくなりました。

こうした動きを受けて、商品を提供する会社から一方的に顧客に伝えるだけでなく、双方向的に顧客をいかに巻き込むか、また積極的なおススメの発信をしてくれる好意的な顧客をいかに獲得・維持していくかが重視されるようになってきています。

まとめ

このように、マーケティングの世界は日進月歩、続々と新しい考え方が提唱され、また実践されています。本記事でご紹介した基本的な考え方をまず押さえつつ、興味を持たれた方はぜひ近年の潮流についても学びを深めることをお勧めします。

マーケティングが学べるグロービス学び放題の動画

グロービス学び放題では、効率的に動画で知識をインプットできるコンテンツが豊富に揃っています。一章が10分前後に区切られているのでスキマ時間を活用できますし、確認テストで知識の定着を図ることもできます。また、他の動画視聴者のコメントから「実務でどう活かしているか」を知ることもできます。

マーケティングが学べるグロービス学び放題の動画を以下ご紹介します。

マーケティングの全体像を学ぶなら…

「マーケティング-基本編」「マーケティング-マーケティングミックス編」は、本稿で紹介したマーケティング戦略の策定プロセスに沿って、マーケティングの基礎と言えるコンセプトを学べる動画です。入門編として、おおよその全体像を知りたいという人にピッタリでしょう。

より実践的に、実務において活躍しているマーケターの知見を知りたいという方には、「消臭力」などエステーのマーケティングで活躍された鹿毛康司氏による「ハートに届けるクリエイティブ」などがおススメです。

フレームワークについて学ぶなら…

個別のフレームワークについて、その概要をサクッと学ぶなら、グロービス学び放題の初級編の動画がおススメです。

「製品ライフサイクル」「カスタマー・ジャーニー」「態度変容モデル」「ブランド・エクイティ」など、マーケティングを語る際には頻出のコンセプトやフレームワークについて、10分前後でその意味、事例、使う際の留意点を学ぶことができます。

これら以外にも多くの解説動画がありますので、ご自身の興味に合わせて探してみるとよいでしょう。

参考図書

- コトラーのマーケティング5.0 デジタル・テクノロジー時代の革新戦略(フィリップ・コトラー他著/朝日新聞出版)

- 改訂4版 グロービスMBAマーケティング (グロービス経営大学院著/ダイヤモンド社)

- ここからはじめる実践マーケティング入門(グロービス著、武井涼子執筆/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

- ストーリーで学ぶマーケティングの基本(グロービス著/グロービス電子出版)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)