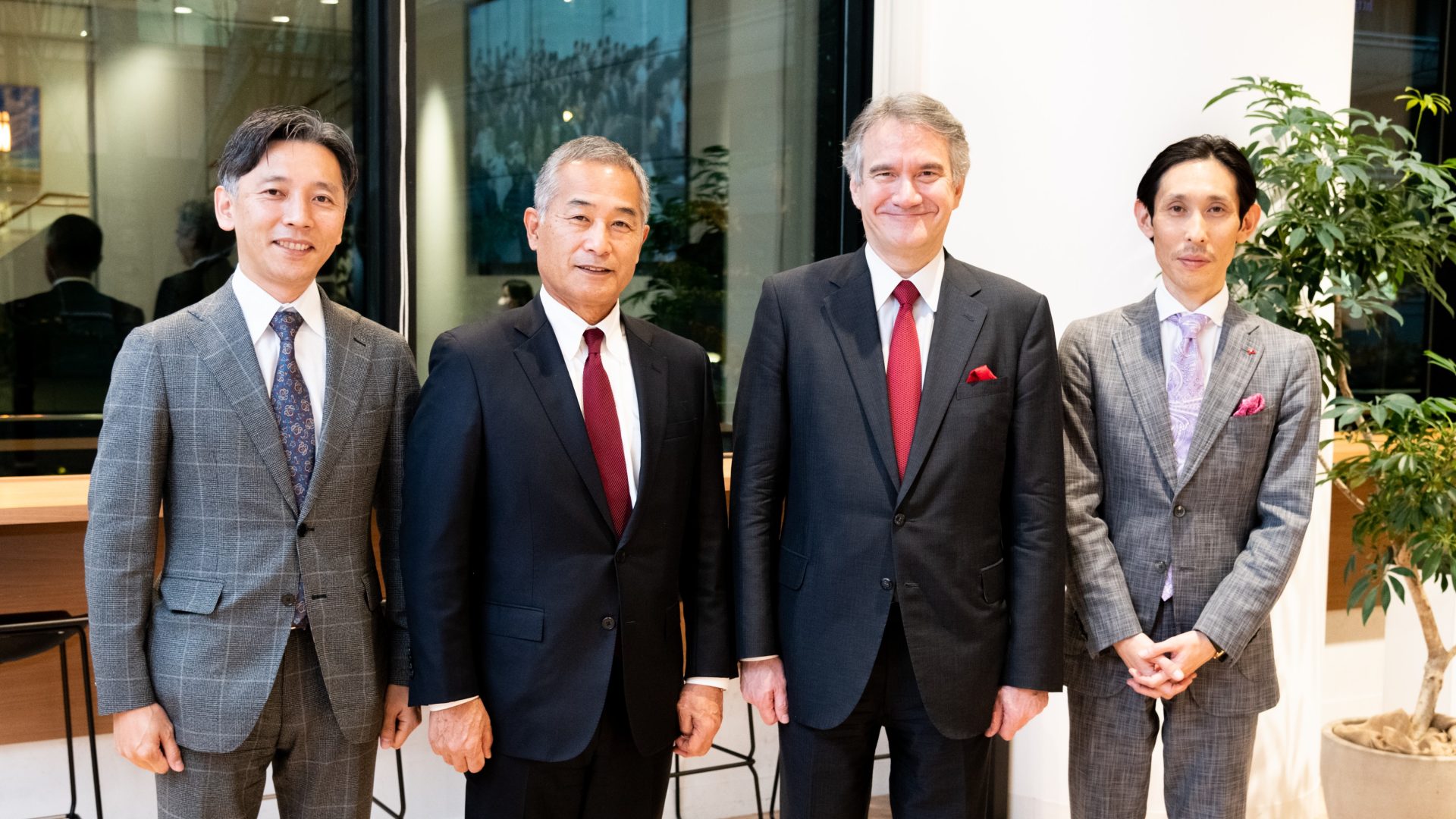

2021年12月16日にコーン・フェリー/グロービス共催 第2回コーポレートガバナンス・サミット「ガバナンスを担う役員が押さえるべき経営の論点とは」が行われた。前半の柴田氏とレイク氏の講演を受け、後半ではJSR株式会社 名誉会長、経済同友会 副代表幹事の小柴満信氏を迎え、グロービスの西恵一郎のモデレートで、中長期的な企業価値向上に向けた経営の理論と実践などについて、パネルディスカッションが行われた。(全2回、後編) 前編はこちら

経営環境に迅速に対応したガバナンス強化が重要

西:まずは、小柴さんにお聞きします。これまで代表取締役社長として、JSRのガバナンス体制をどのように進めてこられたのか教えていただけますか。

小柴:JSRで10年間社長を、その後2年間会長を歴任し、2021年6月にめでたく卒業し、名誉会長になりました。

最初にJSRの歴史を紹介しておくと、1957年に合成ゴムを製造する半官半民の企業として設立。いろいろな事業変革を行って、1980年代に半導体素材やディスプレイ素材などの「デジタルソリューション事業」に進出し、2010年代には、診断・研究試薬やバイオプロセスの材料などの「ライフサイエンス事業」を立ち上げました。

これで、JSRの売上は5000億円程になりましたが、3つの事業にすべてキャピタルアロケーションをすると、日本の総合会社の負けパターンになってしまうと考え、そこから脱するために、2021年に祖業である合成ゴムなどの「エラストマー事業」をENEOSに譲渡しました。

現在、半導体素材とライフサイエンス事業の製薬関連の市場は欧米が中心となり、グローバルへの素早い業務執行を行うために、アメリカ人の代表取締役CEOを北米の本社に、そして日本には代表取締役社長兼COOを新設して、一挙に人材の多様化も進めました。

我々はやはり変革をしていかないと生き残れません。そのために経営環境に迅速に対応したガバナンスの強化や、それに伴う新たな組織体制を整えてきました。

西:レイクさんにお尋ねしたいのは、超VUCA(Volatility(不安定性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性))時代では、経営スピードを上げて取り組む必要があると思いますが、その場合第一部でお話しいただいたCSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)経営の戦略フレームの中で、どの要素を構築していくのが一番難しく、苦労されたのでしょうか。

レイク:アフラックは、1955年にアメリカで創業しました。1974年に日本に参入したときは、大蔵省の要請もあり、米国法人の支店形態でスタートしました。その後30年以上、強固なガバナンスを確保しながら日本社会の一員として事業を行ってきましたが、国際金融規制の流れや、名実ともに日本の会社であるほうが、お客様がアフラックのことをより理解しやすい、親しみやすいのではないかといった考えから日本法人化を決定し、2018年4月にアフラック生命保険株式会社を設立しました。法人化のプロセスは、ガバナンスをはじめすべての経営態勢を改めて見直す有意義な機会になり、グローバルベストプラクティスを参考にしながら態勢整備を実行しました。

レイク:アフラックは、1955年にアメリカで創業しました。1974年に日本に参入したときは、大蔵省の要請もあり、米国法人の支店形態でスタートしました。その後30年以上、強固なガバナンスを確保しながら日本社会の一員として事業を行ってきましたが、国際金融規制の流れや、名実ともに日本の会社であるほうが、お客様がアフラックのことをより理解しやすい、親しみやすいのではないかといった考えから日本法人化を決定し、2018年4月にアフラック生命保険株式会社を設立しました。法人化のプロセスは、ガバナンスをはじめすべての経営態勢を改めて見直す有意義な機会になり、グローバルベストプラクティスを参考にしながら態勢整備を実行しました。

今日の超VUCAの時代に機動的にCSV(共有価値の創造)経営を実践していくためには、アジャイル型の業務運営を可能とする組織の導入や、職務等級制度に基づく、いわゆるジョブ型の人財マネジメント制度の導入など、様々な改革に取り組んでいく必要があります。

大事なことは、一つの要素に着目することではなく、ガバナンス態勢や組織、人財マネジメントなどのすべてを繋げて有機的に機能させることが必要だということです。

経営トップとして「どういう企業を目指すのか」を描けているか

西:今度は柴田さんにお聞きします。いろいろな企業と関わられると思いますが、全体を機能させなければいけないにもかかわらず、そこまで達しない企業に対しては、どのようなアプローチをされているのでしょうか。

柴田:日本企業の中には、長期的に目指したい自社の「ありたい姿」を明確に描けていない経営トップの方が非常に多いと思います。経営戦略上どうあるべきかという議論もありますが、経営者の想いとして「どういう企業にしたいのか」。ここがないと、例えば、どういう人材を社内から取締役として選んでくるのかといった議論の出発点がなくなってしまいます。

なかなか先に進めない企業の本質は「社長、あなたはどういう企業でありたいですか」という問いに集約されます。ぜひ実業界で多くのご経験を積まれている小柴会長とレイク会長にもお尋ねしたいのですが、このあたりのお考えはいかがでしょうか。

小柴:私が2009年に社長へ就任した時に、1年半かけて「これからの20年」を予測しましたが、次にどういう打ち手を行っていくのかは、我々ぐらいの規模の企業だと、やはりリーダーの役目だと思います。

あともう1つ、私が言いたいのは、2020年代は、まさに不連続な時代で、これまでの勝ちパターンが通用しないということです。「VUCAの時代」では言い表せない「不連続な世界」。これはテクノロジーによってもたらされます。

リーダーはテクノロジーの知識はもちろん、さらには地政学、地形学なども学び理解した上で、世界と戦っていく企業としてどうあるべきなのかの考えを明確に持たなければなりません。ですから、本当に「時代を読む」というのは、非常に重要な要素だと思います。

レイク:まさに単に「VUCA」では言い表せない「超VUCA」時代の中で、これまで続けてきたビジネスを守りながら、企業価値を向上させて持続的成長を果たしていくためには、自社のコアバリュー(基本的価値観)やパーパス(存在意義)、そしてビジョンを持って、守るものと変えるものを明確に整理し、役職員が変革のための思考と能力を持つことができる企業文化をいかに醸成していくかが、全ての経営陣に求められていると思います。そのうえで、経営課題に向き合い、社内の独自の資源と専門性を持つ機能を連携させ、繰り返し鍛錬し続けることができるかが重要になってきます。

また、取締役会のあり方だけではなく、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンスコードの中にも出てくる多様性(ダイバーシティ)や気候変動の問題、それらの取組みを含む非財務情報の開示のあり方など、マルチステークホルダーからの新たな問題提起にどう応えていくのかも重要だと考えます。

取締役会に限らず本質的な議論ができる態勢が必要

西:今ちょうどコーポレートガバナンスコードの改訂の話が出ました。改めて、皆さんが先ほどおっしゃった「非連続の時代」の中で、取締役会と執行役会をそれぞれ機能させるにはどのようにしたらいいとお考えですか。

小柴:まず経営トップがどういう企業にしたいのか、ビジョンを明確にすること。そうすれば、ガバナンスにしても、サステナビリティにしても、どういう形で達成していくかが見えてきます。

これから「非連続な時代」に入っていくと、日本の取締役会はガバナンス寄りになっていくと思います。

そこで1つ提案したいのは、企業は成長と企業価値の向上のために、取締役会とは別にアドバイザリーボードを持つことです。これはリーガルなものではなく、企業の課題解決のために設けます。

今、企業は成長に向けて、さまざまな課題に取り組まなければならないため、課題ごとに異なるメンバーを招聘する必要があります。これだけバウンダリーコンディション(境界条件)が出てくると、ガバナンスだけでは対応できない色々な問題が噴出してきます。

それを1つのアドバイザリーボードで持つのはなかなか難しい。やはり広い知見、特に世界情勢やテクノロジーのトレンドといった分野に精通した人材が入ることが必須になってきます。私もですが、2000年代や2010年代にCEOをやっていましたという経営者だけでは、もう対応できないでしょう。

現役のCEOがもっと他社のアドバイザリーボードに入って手腕を振るうべきだと思います。巷では、社外取締役が不足していると言われていますが、退任した経営者を探しているからです。現役経営者の皆さんが、自社以外の経営にも関わっていけば、日本企業は活性化し、ガバナンスの形態も変わってくると思います。

西:一票を持つ取締役がすべてのことを議論するのは難しいので、違うナレッジのアドバイザリーを補完的に持つこと。そして、昔の馴れ合いではない形式のCEO同士が意見交換する場に入り込んでいくことが、今後重要になってくるということですね。

レイク:それぞれの企業や業界が抱えている課題について、取締役会メンバーが取締役会の場だけではなく、オフサイトのコミュニケーションの場も含めて、自由闊達で建設的な議論を行っていけるようなガバナンス態勢を構築することが大事だと思います。

例えば、社内で不測の事態が発生した際に、CEOが自身の考えを業務執行部門に伝えて議論し、その内容に基づいて取締役会で報告や議論が行われるとき、業務執行部門と取締役会はそれぞれどういう付加価値を提供してくれるのか、CEO自身が適宜適切に見極められるようにしておくためにも、日頃から様々な場で議論の機会を重ねておくことが大事です。

柴田:アドバイザリーボードや社外取締役などの、外の知見をうまく使えない企業は、執行側の度量と力量の問題が大きいと思います。

日々の業務執行だけに頭が向いている企業は、外の知見には目がいかないですし、最新のテクノロジーよりも、今そのリスクを潰す方向ばかりに目が行くので、どれだけ優秀な方を社外からお招きしても、十分に生かすことは不可能だと思います。本質的には、経営執行がいかに成熟化しているのかという論点に落ち着く気がします。

また、社外取締役の方々もレベルアップしていかないと、本質的な議論には結びつかないと思っています。私のような専門家の立場は別として、現役の経営者や退任の経営者が社外取締役として加わっている企業をいくつか拝見し、これは駄目だなと思うのは「私の会社では…」としかおっしゃらない社外取締役です。そういう方は、当該企業の文脈に立ってコメントができないので、その企業に対して有用な価値を発揮できないと思います。

また、現役の経営者が外に出ていって、自社とは違うビジネスや自社と違うコンテクトに触れて話ができる能力を高めていかないと、本質的なガバナンスの高度化にはつながりません。この両方が課題としてあるように私は見ています。

役員はもっと情報や知識をアップデートしていくことが必要

西:高いレベルで、新しいテーマについて議論するために取締役会や執行役員会は学び続けなければならない。この課題が1つあります。そして、もう1つの課題は、専門性を持った方々が経営トップの顔色を見ずに、しっかりと議論できているのだろうかという課題です。最後に、小柴さんとレイクさんにこの2つの課題についてお聞きしたいと思います。

小柴:施策として2つあると思います。1つは社外取締役の任期です。私は、任期は4年が適切だと思います。コーポレートガバナンスコードでは6年を推奨していますが、自分に照らし合わせても、6年後に今の知識で、今のパフォーマンスが生み出せるのかは正直厳しいところがあります。

もう1つは、経済同友会などの集まりに顔を出したりして、学び続ける環境を作っていくことです。例えば、私の所属する経済同友会の委員会では、最近退職されたばかりの国家安全保障局長の北村滋さんに、世界の経済安全保障について講演をしてもらいました。

実際、シリコンバレーの経営者がこういうことを学べているかというと、意外とできていません。東京ほど人材が集まっている都市は少ないと思います。東京はいろんな情報に触れる機会がたくさんあるので、アクティブに動けば、自分を高める機会が非常にあると思います。

レイク:社外取締役でも社内取締役でも、職歴や年齢に関係なく、取締役会を構成する一員として経営を監督するために、日頃からその企業の実態やその企業の経営環境などを勉強することが求められます。また経営に関する必要な知識についても、これまでの経験や知識に甘んじることなく、さらに鍛錬を重ねて身に付けておくべきです。

アフラックでは、多様性が確保されている取締役会メンバーや執行役員が、様々な機会を通じて社外の幅広い分野の専門家との意見交換の機会を持ち、CSV(共有価値の創造)経営の実現に向けて議論しています。そして、そこで出てきたアイデアなどを最終的には自分たちの成長戦略に繋げています。

西:日本企業では、役員にあまりお金を投資されないので、自ら動かなければ学ぶ機会は少ないと思います。一方CEOは、他社のCEOと会う機会が多いので、年々インプットして、情報や知識をアップデートしています。

このように、CEOと執行役員でギャップが開いていく中で、どう議論を活性化させるかは、企業としても非常にチャレンジングなことだと思います。

社外取締役の活用が日本企業を成長させる

西:では、最後にお三方から皆さんに向けてメッセージをいただけますか。

小柴:繰り返しになりますが、この2020年代は不連続な変化の時代です。最近「バックキャスト」という言葉が流行っていますが、これは、今の連続点の先にあるものという意味です。不連続の変化を理解していない考え方だと思います。

最先端の半導体、量子技術、5GやBeyond5Gの通信、これらの技術が世に出てくると、これまでとは桁違いの大量なデータを一瞬に計算できるようになり、それによって全然違う世界を生み出せます。さらに第五の権力といわれる「メタバース」(仮想現実空間)も広がりつつあります。

世の中は、本当に大きく変わってきています。その中で企業戦略を打ち立て、目的を達成するための仕組みを作っていく。皆さんは、これまでの連続点にないところにいますので、ぜひそれを意識して、いろいろと考えていただければと思います。

レイク:困難な時代に、私たちは生きています。だからこそ、自社のコアバリュー(基本的価値観)やパーパス(存在意義)をしっかりと整理して、経営戦略論としてのガバナンスを確立した上で、企業も個人も、自分の存在意義を達成していくことが求められてくるのだと思います。

ただし、それは1人でできることではありません。多様な視点を持った人たちと、前向きなディスカッション、自由闊達で建設的な議論を行い、機動的かつ柔軟な経営を行っていくことが経営者に求められていると思います。今日はどうもありがとうございました。

柴田:我々がこのコーポレートガバナンスのテーマを取り上げた一番の理由は、社外取締役をもっと有効活用しないと、日本の企業が成長できないのではないかという危機感からです。

なぜ、そもそも社外取締役がそれほど求められなかったのかというと、成長に資するアドバイスができる社外取締役が日本にはまだまだ少ないからです。どうやってこの人材の裾野を広げていけるか。この問題意識をグロービスの西さんと共有し、スタートしたのが、このガバナンスサミットです。

今回で2回目になりますが、我々の目標は一足飛びには達成できません。また、新たな機会を設けまして、社外取締役としてのキャリアや、または企業としての社外取締役の活用を考えている皆さんに貢献できればと思っております。引き続き、よろしくお願いします。

西:ありがとうございました。皆さんから、活発な意見が出てよかったと思います。今日お聞きして感じたのは、すべては個別解だということです。いろんな企業がジョブ型人事やパーパス、DXなどさまざまなことに取り組んでいますが、このコーポレートガバナンスコードをどういうふうに最後のピースとして完成させていくかが残された議論すべき領域かなと感じています。

自社がどうあるべきか、どうありたいかというところからスタートして、すべての取り組みがストーリーとして繋がってくると日本企業らしい、個社らしい戦略が生まれてくるのだろうなと感じています。

個別解を個社で頑張って考えてくださいといっても、なかなか難しいことなので、コミュニティなどで意見交換できる場を作って、皆さんと一緒に考え、その結果、日本企業のレベルが上がっていくようなことに貢献できればと思っています。

【Q&A】参加者からの質問「経営陣に危機感を持ってもらうには?」など

ここからは、参加者からのご質問を抜粋して紹介する。

Q :ガバナンスが効いていないことに、経営陣自身が危機感を持っていない時には、どのように気づかせたらいいでしょうか。

小柴:最終的にガバナンスというのは、企業の風土、モラル、倫理観だと思います。これが揃ってないと、いくらガバナンスを強化しようとしても無理が生じます。そのため、人事権を持つ経営トップが判断して、企業のコアバリューが共有できない人は、経営陣に任命すべきではないと思います。

レイク:企画部門として経営陣が危機感を持っていない時にどうするかという趣旨のご質問かと存じますが、まずは、経営陣のなかで、一番分かってくれそうな人を説得することです。

次に、先ほどから話に上がっている社外の視点を取り入れてみる。例えば、ここにいらっしゃる柴田さんを呼んで、スピーチをしてもらうことで、経営陣が気づいてくれるかもしれません。たとえ気づかなかったとしても、それを機に、こちらから問題提起していくことも大切だと思います。

柴田:この問題は、トップが「なぜガバナンスに興味がないのか」ということに尽きると思います。皆さんおっしゃっていますが、ガバナンスは手段ですので、真の目的はいろいろあると思います。その中のどの部分であれば社長に響くのか。社長はガバナンスを、どういうイメージで捉えているのか、その議論がすり合っていかないと、おそらくいくら話しても平行線で終わってしまいます。その辺りをまずヒアリングしていくことが、正攻法であり唯一の近道だと思います。

Q :中堅あるいは小規模企業だと取締役会と別にアドバイザリーボードを持つのは難しいです。また、経営層が、テクノロジーやグローバルなど様々なことを知らなくてはいけないとすると、多様性のある社外取締役を入れて、取締役会などで議論するのがいいと思いましたが、いかがでしょうか。

小柴:私は現在、あるスタートアップのCEOのメンターとして、世界情勢の知見を伝えたり、世界の顧客を紹介したりしています。私個人として日本の競争力を高めたいという想いがあるので、そんな活動を行っています。

そういう人は他にもたくさんいます。ですから小さな企業だからアドバイザリーを持てないかというと、そんなことはないのかなと思います。

レイク:アドバイザリーボードと呼ばなくても、いろいろな方々とディスカッションできる場は大事だと思います。やはりいろいろな方々と議論する機会を持っているのと、そうではないのとでは、様々な状況で直感的に感じられることも、予見できる能力も変わってくると考えます。

企業の規模を問わず、また、取締役会やアドバイザリーボードといった形式にとらわれずにいろいろな仕組みを取り入れて、学習や議論を行っていくことが大事です。

西:最近、日本でも新興企業と大企業が融合するようになったと思います。今小柴さんからお話がありましたように、新興企業が大企業の経験を学びたいということもニーズとして増えてきています。

一方、大企業も新興企業の経営者から学べることがたくさんあるのも事実。従業員1000名ほどの企業が、年率30%の成長を是として、組織づくりなどにチャレンジするのは、大企業ではなかなか得られない経験だと思います。大手企業と新興企業がお互い学び合うことが風土になっていくと、双方がより強くなっていくのではないかと感じました。

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)