このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、重要パートを厳選して、抜粋掲載していく、ワンポイント学びコーナーです。

『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』からのピックアップ第2回目となるとなる今回は、「アントレプレナーシップ」章から「ベンチャーのファイナンスをめぐる最近の動き」を選びました。近年はベンチャー育成を後押しすべく、さまざまなファイナンス関連の制度が日本でも活用可能になっています。これらの制度について知っているのと知らないのでは、資金調達や会社のガバナンスに大きな差が生まれてしまいます。今後もさまざまな制度の導入が予想されており、起業を目指す人にとっては、常に最新の知識を身につけておく必要性が高まっています。

ベンチャーのファイナンスをめぐる最近の動き

【POINT】

2000年前後を境に、ストックオプションや種類株など、ベンチャー企業の資金調達手段は多様化してきている。また、資金面以外のサポート制度や、グローバル化の進展、クラウド・ファンディングの登場からも目が離せない。

◆ストックオプション

ベンチャー企業の資金調達については、特に2000年前後のネットベンチャーのブームを境にして、さまざまな仕組みが考案され、実務面でも定着してきた。その代表格がストックオプションだ。

ストックオプションは、実質的には資金調達というよりも、従業員へのインセンティブが大きい面もあり、創業初期から成長期のベンチャー企業が導入する仕組みとして一般化している。創業期に貢献した従業員への報酬をいわば後払いするかたちだが、キャッシュ不足になりがちな初期・成長期において資金繰りを安定させるとともに必要な人材をつなぎ止める効果があると言えるだろう。成長期以降でも、将来の株主構成において安定株主を確保するために使われる。

また、議決権制限株や優先株といったさまざまな種類株式は、経営への関与度合いをコントロールしつつ資金を調達したいとか、普通株主よりも有利な条件を与えることで投資家を集めやすくしたいという企業家サイドのニーズに応えるもので、2006年施行の会社法によって位置づけが整備され、発行しやすくなった。

◆拡大するベンチャーへのサポート

個別の資金調達手段が整備されただけでなく、社会においてベンチャー企業を組織的にサポートする動きも、徐々に存在感を増しつつある。34ページで触れたインキュベーション・ファンドやシード・アクセラレータの増加だけでなく、地方自治体や大学などを拠点として、スタートアップ段階の企業に執務スペースを賃貸したり、アドバイザーを駐在させたりする動きもある。また、起業経験のある個人が、後進を育成する目的で起業家同士のネットワークをつくったりもしている。

さらにコーポレート・ベンチャーキャピタルと呼ばれる、大手企業がベンチャー企業に出資する動きも目立ってきている。これは投資だけが目的ではなく、研究開発や営業面などでの業務提携を初めから視野に入れて、ベンチャー企業を発掘、育成しようというものである。

ITを活用することで、会社の設立段階からグローバル展開を視野に入れることも可能になった。経営陣は日本人でヘッドクォーターは東京にあるが、登記上の本社はシンガポールに置いて開発はインドで行い、主要マーケットは北米、といった具合である。この場合、税負担をどのようにマネージするかが焦点となる。

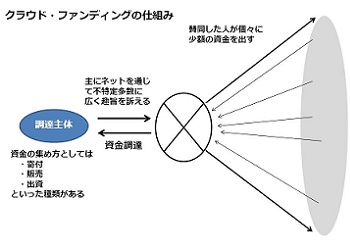

◆クラウド・ファンディング

近年の日本で存在感を増しつつあるのが、社会的起業である。1998年のNPO法施行を契機に、社会的な問題の解決に組織で取り組む非営利法人を設立しやすくなり、件数も着実に増えている。こうしたNPO法人の主な資金調達手段は寄付だが、税制の整備等により寄付を集めやすくなってきている。

新しいかたちとしては、インターネットを通じて活動内容を公開し、不特定多数からの資金提供を募るクラウド・ファンディングという手法がある。これを使って小口の寄付金を広く集め、活動費用を賄っているNPOも多く現れている。

また、事業活動内容に賛同する人に製品やサービスを販売し、その収益を活動資金にするNPOもある。この場合、事業を企画し、資源を集めて実行する点、そのために資金調達をはじめさまざまなマネジメントが必要になる点など、実質的にはペンチャーの起業と共通する点も多い。ただ、調達金額が小口なだけにベンチャー企業と比べて規模や成長スピードに制約があることは否めない。

2014年には金融商品取引法の一部が改正され、日本でも総額1億円を上限に、非上場株式のクラウド・ファンディングが可能となることになった(施行は2015年予定)。実績や規模は小さくても、社会にとって意義のある活動をする主体に活動資金を供給するという行為が、社会の中で認知されつつあると言えるだろう。

(本項担当執筆者: グロービス出版局 大島一樹)

次回は、『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』の「サービス・マネジメント」から「サービスの類型」を紹介します。

(ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載しています)

.png?fm=webp&fit=clip&w=720)