新刊『ダークサイドオブMBAコンセプト』の2章「戦略・マーケティングのダークサイド」から、「ポジショニング」を紹介します。

ポジショニングとは、自社ならではの価値のある差別化ポイントを顧客の頭の中に植え付けることです。これは文字にするのは容易ですが、なかなか実現し続けるのは容易ではありません。「これは顧客に訴求するはず」といった安易な提供者目線の発想になってしまうなど、数多くの落とし穴が存在します。筆者自身もこの落とし穴に陥ったことは少なくありません。やはり原点に帰り、顧客目線に立った上で、「顧客に響く差別化ポイント」をしっかり考え、検証する必要があるのです。

(このシリーズは、グロービスの書籍から、東洋経済新報社了承のもと、選抜した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)

定義

マーケティングにおいて、自社を競合よりも優位に見せる行為。自社にとって好ましい差別化の軸を選ぶのが鉄則

失敗例

弊社が打ち出しているポジショニング。なかなかイケているポジショニングだと思うのだが、どうもライバル企業と混同されがちなようだ。なぜ消費者はそのような混乱をしてしまっているのだろうか?

解説

ポジショニングは、オーソドックスなターゲット・マーケティング(マーケティング2.0)の中でも鍵となるアクションです。このマーケティングでは、分析による事業機会を踏まえたうえで、「ターゲット顧客の選定-ポジショニング-マーケティングミックス(4P:Product (製品に関する施策)、Price (価格に関する施策)、Place (チャネルに関する施策)、Promotion(コミュニケーションに関する施策))の考案・実施」と進めます。ポジショニングはこの一連のプロセスの中核になり、かつ競合との差異を顧客に植え付ける役割を持ちます。

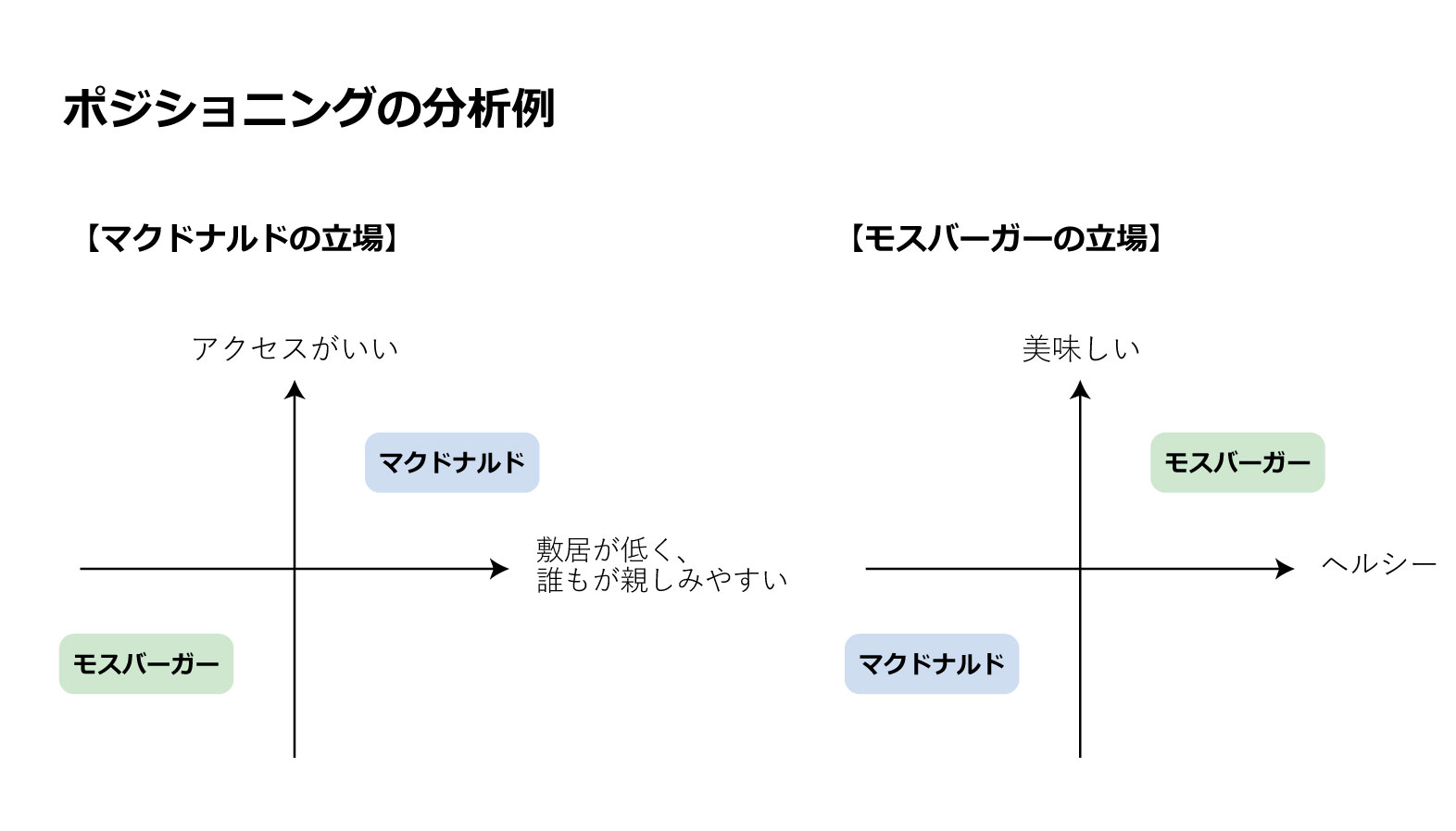

たとえば、マクドナルドの立場ならモスバーガーを相手に図左のようなポジショニングを行うでしょうし、モスバーガーの立場であれば、図右のようなポジショニングが有効かもしれません。当然、顧客に提供される4Pもそれぞれのポジショニングに沿ったものになります。たとえば、マクドナルドが人の来にくい立地に出店するというのは基本的にないわけです。

ポジショニングはここからもわかるように、競合との差別化の「意思」そのものです。ポイントは、ポジショニングは「意思」であり、実際の顧客の認知とは異なるという点です。その結果、実際には企業側のポジショニングと顧客の認知(パーセプション)が異なるということが起こります。その原因にはいくつかのものがあります。

第一は、そもそものポジショニングに無理があるというケースです。たとえば中堅の飲料メーカーが新製品の緑茶を出して「本格的、日本的」とどれだけ訴求しても顧客にはなかなか伝わらないでしょう。そもそもそのポジションは伊藤園の「お~いお茶」やサントリーの「伊右衛門」が訴求しているポイントであり、後発のメーカーが同じようなことをしても文字通り「二番煎じ」にしかなりません。どれだけ広告代理店におだてられて広告を投下しても、実際のパーセプションは好ましいものにはなっていないでしょう。

もちろん、広告を投下すればそれなりの効果はありますが、そのやり方が効果的なのは、追いかける方が大手企業で経営資源が豊富なケースです。業界下位の企業がそれをするとむしろ利敵行為にすらなりかねません。

顧客が拘らないポイントを打ち出したポジショニングや、細かすぎるポジショニングもあまり伝わらない結果、顧客のパーセプションにあまり良い影響を与えません。たとえば、かつてアメリカの食器洗い用洗剤で「香り」は最も顧客が重視しないポイントだったにもかかわらず、あるブランドは「いい香り」を前面に押し出した広告を行っていました。その結果、好ましいブランドのイメージが根付かず、どんどんシェアを落としていったのです。

ポジショニングとパーセプションが異なる第三の理由として、そもそもパーセプションのチェックを怠るというものがあります。初期から全くチェックしないのは論外ですが、初期に比較的狙い通りにいくと、その後のチェックが疎かになることがあります。

たとえば最初は「早い、安い」を訴求して実際に顧客にそう認知されたとしても、どんどん競合も出てきますし、より人々のインパクトに残る差別化軸を打ち出してくるライバルが現れる可能性があります。そうなると自分たちは埋没して「One of them」になる一方、そのインパクトのある競合が市場でポジションを築いてしまうのです。

ポジショニングは、顧客の頭の中に有効な差別化イメージが残ってこそ意味があるわけですが、それは不断の努力や創造的なアイデアがあって初めて実現するのです。

ダークサイドに落ちないためのヒント

①そもそも、顧客に響く軸かを検証する

②マーケティングミックスがポジショニングと整合しているのかを確認する

③顧客のパーセプションを随時確認する。特に競合にキャッチアップされていないか、別の軸で優位な立場に立たれていないかという点に気を配る

(本項担当執筆者:嶋田毅 グロービス出版局長)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)