このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、重要パートを厳選して、抜粋掲載していく、ワンポイント学びコーナーです。

『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』からのピックアップ第10回目となるとなる今回は、「組織変革・事業再生」章から「変革の重要性と3類型」を選びました。昨今、日本航空に代表される企業再生や、日立製作所、パナソニックなどに代表される変化適応型の組織変革がニュースになりました。ただし、これらは次善、次々善の対応です。時代の変化に先んじて自ら代わり続けていくこと、さらには自らが変化を生み出すことこそが、不確実性の高い時代における最強企業の条件となるのです。

【POINT】

産業構造や競争ルールなど市場環境が急激に変化するなかで、勝ち残る企業は常に変革に挑み続けている。変革とは既存のものを変化させ、改善するプロセスである。企業活動においては、変化にリアクティブに対応するのではなく、自ら変化をプロアクティブに創出し続けることが理想である。

◆環境変化と変革の重要性

今日は、企業経営にとって過酷な状況である。国内は人口減少と市場の成熟化が進み、事業のグローバル展開が不可避となった。しかも、グローバル市場では新興国企業の台頭もあって、競争はますます激化している。

こうした環境下では「このポイントさえ押さえれば変化適応は可能」といった明快な解は、まず見出せない。高度な経営力を発揮して変化に適応し続けない限り、市場からの退出を余儀なくされる。たとえば、都市銀行、製鉄、化学、製薬、百貨店などの業界では、再編に向けた統合・合併が相次いだ。長年、国際競争力で日本を代表していた電機メーカーにしても、事業ドメインの選択と集中などの手は打つものの、国内市場主義から脱却できず、グローバルでのシェアを落としている。

だが、このように厳しい状況下でも成長を続ける日本企業は存在する。そうした企業に共通するのは、現実を見定めてビジョンや変革の指針を示し、周りに流されることなく意思決定ができるリーダーがいること、そして変化に柔軟かつ主体的に適応できる実行力の高い組織が構築されていることだ。つまり、「グランドデザインと意思決定の質」と「変化適応と実行のスピード」を兼ね備えているのである。

逆に成長が鈍化したり、危機に瀕したりする企業は、事業環境の変化に合わせて顧客提供価値を再定義するような意思決定ができずにいる。大規模な投資、事業提携、不採算事業からの撤退といったダイナミックな施策についても、躊躇したり、後手を踏んだりするところが目立つ。その背後に垣間見えるのは、かつて安定的に成長していた時代に染みついたマインドや企業の成り立ち(歴史)、変革に対する既得権益層の抵抗といった阻害要因である。

◆変革の3類型とその関係性

グロービスでは、新しいビジネスをゼロからつくり上げる「創造」に対して、既存のものを変化させ、改善させるプロセスを「変革」と定義している。大企業に限らず、中小企業、ベンチャー企業であっても、ある期間が経過すると変革が必須となる。そして変革は本来、自らプロアクティブに「創出」するのが理想的である。

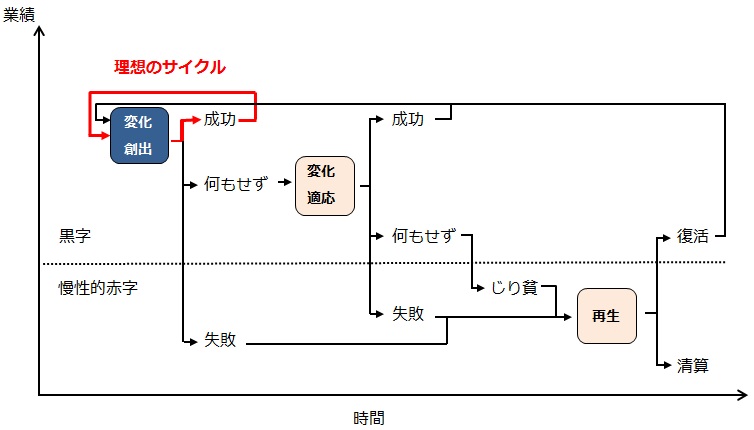

具体的には、変革には、変化創出、変化適応、再生の3つの類型があり、これらを関連しあう一連のサイクルとして捉え、取り組んでいくべきである。

■変化創出

変化創出とは、環境変化を見通して、自らプロアクティブに変化を起こし続け、フロントランナーとして市場・業界をリードしていくことである。変化創出を続けていくことは簡単ではないが、これを実現することが企業にとって理想である。

変化創出を続けた例としては、2000年以降のアップルがある。彼らは〈iPod〉大ヒットの後も、〈iTunes〉で音楽はじめ多様なデジタル・コンテンツを統合的に扱うプラットフォームを構築し、さらには〈iPod〉に通信機能を搭載した〈iPhone〉でスマートフォン市場を創出・席巻していった。

■変化適応

自ら変化を創出できなければ、自社のビジネスは次第に環境に合わなくなり、他企業に先を越され、収益が下降線をたどることになる。この環境変化にリアクティブではあっても適応することが、変化適応である。昨今の少子高齢化やグローバル化、IT化が不可避となった段階での変革がこれにあたる。変化に適応し続けていくためには、環境変化に迅速にキャッチアップする「実行力」が求められる。

■再生

変化に適応できず、顕在化した変化により自社の存続が危うくなっている段階で行う変革が「再生」である。近年では日本企業の再生事例も充実してきている。また、有用な資源を持ちながら不振に陥った企業に対して、経営にテコ入れすることで再生を図る主体、いわゆる再生ファンドも存在感を増している。

(本項担当執筆者:滝健介 グロービス・マネジメント・スクール)

変革の類型とその関係性

次回は、『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』の「組織変革・事業再生」から「変革人材に求められるメンタリティ」を紹介します。

(ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載しています)