破壊的イノベーションとは、確立された技術やビジネスモデルによって形成された既存市場や業界構造を、劇的に変化させてしまうイノベーションを指します。

『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』からのピックアップ第6回目となるとなる今回は、「テクノロジー・マネジメント」章から「破壊的イノベーション」を解説します。

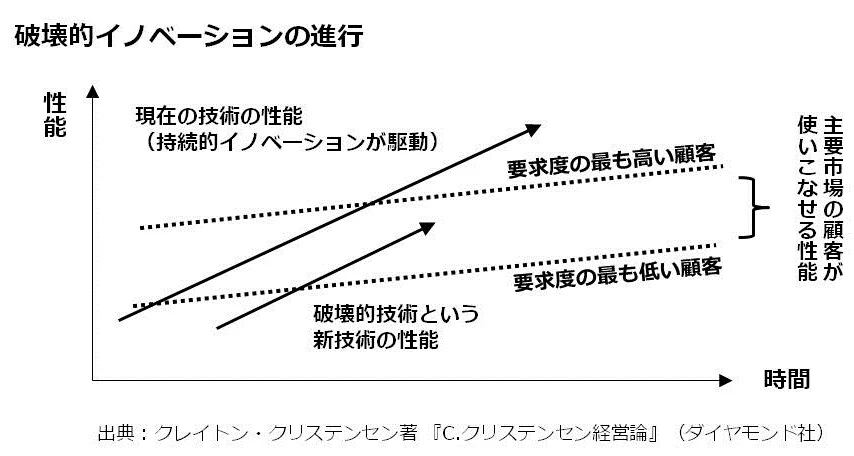

既存の市場の競争環境を変えてしまうような破壊的イノベーションは、往々にして当初は「陳腐」に見える技術として登場します。それゆえ、既存の優良プレーヤーは馬鹿にして相手にしません。破壊的イノベーションはその隙にレベルを向上させ、気がついたら市場を制覇してしまいます。これがイノベーションのジレンマです。既存の優良プレーヤーがこれに対抗するためには、それまでの思考パターンやビジネスの仕組みを抜本的に見直す必要があるのですが、それは容易ではなく、結局は勝者が入れ替わってしまうのです。

※このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、重要パートを厳選して、抜粋掲載していく、ワンポイント学びコーナーです。

破壊的イノベーションとは

破壊的イノベーションとは、確立された技術やビジネスモデルによって形成された既存市場や業界構造を、劇的に変化させてしまうイノベーションである。破壊的イノベーションはしばしばイノベーションのジレンマを引き起こす。

破壊的イノベーションは、多くの場合、既存製品よりも性能面は劣るものの、低価格や簡単操作、小型といった特徴を持つ技術である。既存のメイン顧客とは別の顧客から支持されるかたちで普及することが多い。そしてしばしば、いつの間にかそれがメインストリームになり、隆盛を誇った技術を追いやることになる。たとえば、従来型のアパレルメーカーは、独自の製造小売りで低価格を実現したユニクロによって、苦戦を強いられることになった。

破壊的イノベーションが起きるメカニズム

ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセンが、こうした現象を詳細に分析している。彼は著書、『イノベーションのジレンマ』において、「偉大な企業はすべてを正しく行うがゆえに失敗する」という見解を示した。そのメカニズムを簡潔にまとめると、以下のようになる。

- 優良企業は、顧客、特に先進的な顧客の意見に耳を傾け、彼らが求める製品やサービスを開発・提供し、そのサービスを改良するために新技術(持続的技術)に積極的に投資を行う。そこでは、優良企業は当然競争優位性を発揮し、成長を続ける。一方で、時としてローエンドの「破壊的技術」が現れる(ローエンド以外の「ゲームのルールを変える」ような破壊的イノベーションが生まれることもある)

- 主流顧客は、性能の高い技術を評価するがゆえに、破壊的技術に対して、当初は見向きもしない。したがって、その主流顧客を相手にする優良企業も、その技術を導入しようとは考えない。破壊的技術は通常、低性能、低価格という特徴を有するために利益率も低く、優良企業にとってその技術を取り込むインセンティブは短期的には見当たらない。しかし、そうした技術を好むローエンド顧客は一定数いるため、いつの間にかそうした技術が一定の地位を占めるようになる

- 時として技術進歩のペースは、主流顧客が求める性能向上のペースを上回る。そうなったとき、破壊的技術は主流市場の中心に躍り出て、競争力やシェアを持つようになる。既存の持続的技術で成長を重ねてきた優良企業が、その破壊的技術の脅威に気づき、投資を始めるころには、すでに手遅れになっている。また、メンタル的にそうした技術を下に見る傾向が強いことから、有効な打ち手を講じることがなかなかできない

破壊的イノベーションへの対処

クリステンセンは、破壊的イノベーションに対処する優良企業のソリューションを、以下のように提案している。

- 破壊的技術は、既存の顧客のニーズの延長線上には見つからない。したがって、既存の顧客から離れることが必要となる。虚心坦懐に市場で起きていることを見ることが必要である

- 破壊的技術を開発するプロジェクトを、主流組織から離れて、独立した小さな組織で対応させる。その際には、主流の組織における意思決定プロセスや評価制度、KPI(重要業績指標)は使わない。たとえば、主流の組織が歩留まりを重視していたとしても、それをそのまま使用せず、トータルとしてのコストなどをKPIとする

- 破壊的技術を既存の顧客に売り込まない。破壊的技術を求める新しい顧客を自ら開拓し、彼らのニーズに応えるようにする

つまり、既存の持続的技術には、いちど確立された勝ちパターンが、顧客との関係性や、組織内部の仕組みやメンタリティにまで浸透しているため、それを変えることはきわめて困難なのである。したがって、ゼロベースで新しい組織や新しいやり方を模索するほうが有効だ、というのがクリステンセンの主張である。

(本項担当執筆者:グロービス電子出版 発行人 兼 編集長 嶋田毅)

次回は、『グロービスMBAマネジメント・ブックⅡ』の「グローバル経営」から「グローバル化戦略立案の要諦」を紹介します。

(ダイヤモンド社のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載しています)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)